書道家の考える古典臨書とおすすめの学習方法・上達方法

書道家の考える古典臨書とおすすめの学習方法・上達方法

この記事では書道家藤井碧峰が考える古典臨書に対する考えと、おすすめの学習方法や上達方法について深く掘り下げながら紹介していきます。

古典とは何か、臨書とは何かという初歩的なことから、独学の人から先生に習っている人までが知っておきたい、良き書を学び、手に入れていくための学習方法・上達方法を、独自の視線から紹介していきます。

目次

書道における古典臨書の重要性

書道の世界において古典臨書は伝統的な学習方法です。

”古典”とは昔の能書家が書いた書物(紙であったり石碑であったり)です。

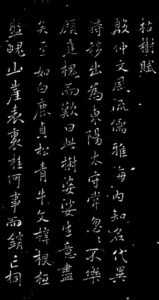

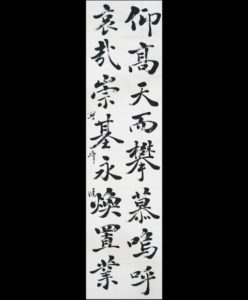

こちらは褚遂良 の「枯樹賦」という古典。

その”臨書”とはどういうものなのか。

それは絵画の世界における“デッサン”(=素描)と同じようなものです。

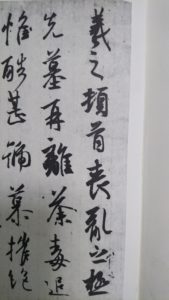

下の作品は上の枯樹賦を臨書した作品です。

【デッサン】・・・物体の形体、明暗などを平面に描画する美術の制作技法、過程、あるいは作品のこと。デッサンは、簡便な絵画の試作・下絵であるだけでなく、絵画の基本的な習熟の手続きとして今日でも尊重される。『デッサンの技法』で

著者小磯良平は、非具象や抽象絵画が、具象絵画にとってかわり、その為にデッサンを必要としないと捉える人たちが現れ、デッサンを軽蔑する人たちさえ居るとしている。しかし、ヨーロッパでも日本でも、非具象の第一線で活躍している人たちが皆、自らの若い時代には、デッサンの勉強に打ち込んでいたことを指摘し、デッサンの重要性を説いている。」(Wikipediaより引用)

これは書道の世界においても同じです。

書道の世界で名品と呼ばれる書を残した人々は決まって古典臨書をして勉強してきました。

私については“正統派書道家”を名乗っておりますが、書における正統とは何かと考えた際に書の歴史や系統などを深く理解していることが大切ですし、良き古典を学ぶことに正統性を求めることで良き書を創っていきたいと考えています。

良き臨書をするための題材【古典名品】

古典には名品と呼ばれるものが沢山有り、特に中国では唐以前、日本では三筆以前のものを学ぶことが臨書学習において好ましいと、現代書道の父と呼ばれる比田井天来先生は唱えました。

特に晋の時代に生きた書聖 王羲之の書の臨書は王道と言え、後に名を連ねた名家も決まって王羲之を学びました。

良い字を学ぶには当然良い題材が必要です。

唐以前には名品が数多く残されていますが、楷書なら四大家と呼ばれる虞世南、欧陽詢、褚遂良、顔真卿を、行書なら王羲之の「蘭亭序」「集字聖教序」を、草書なら王羲之の「十七帖」を手本にすることが好ましいです。

時代が後世になっていくと流儀の偏った癖の強い、品の下った書が増えてくるため、学ぶ対象として好ましくないことが多いです。

SNSを見ていると、古典なら何でも臨書すれば良いと考えている人も多いようで、唐より後の時代の下った書の臨書も多く見受けられ、結局「何が良いのか分からない」という雰囲気の人が多いように思います。

私からすると何でこの人たちはこの書を臨書しているのだろうと不思議でしかないのですが、明らかに学ぶ必要のない質の悪い古典に対して時間や紙・墨を費やすこともそうですし、むしろ変な癖がついてしまうため害でしかありません。

この良し悪しをちゃんと判断できるようになるためには、唐以前の古典名品を幅広く徹底的に臨書して“鑑識眼”を身に付けることが大変重要であると言えます。

そうして古典名品を「何故名品なのか?」ということまで思考が追いつくようになれば、作品展などにおける作品の良し悪しも賞の有無を抜きにして純粋に評価できるようになるかもしれません。

とにかく脊髄反射的臨書は害でしかありません。

現在日本の小中学校の書写の授業、多くの書道教室では先生が書いたお手本を見て真似て勉強するのですが、これは臨書と反するものです。

一番好ましいのは名品と呼ばれる古典を直接見て、それを真似て書くことです。

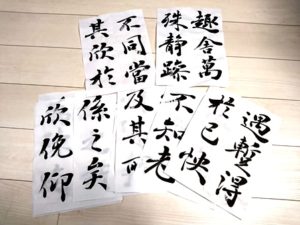

古典は拓本や法帖によって伝えられていますが、多くは白黒反転されたものであったり、字が小さかったりするもので、小さい子供や初心者が学ぶには結構ハードルの高いものと言えます。

そんな際には指導者が古典を“写実的に”臨書したお手本を使用して学ぶと良いでしょう。

写実的な臨書が不可欠

わたくし藤井碧峰の臨書は基本的に古典を“写実的に臨書する”ということを第一に学んでおります。

世間には色々な書道家がいて、思い思いに古典臨書について語っていたりするのですが結構怪しい内容のものが多く、「それって別に古典を見る必要ないんじゃない?」とツッコミを入れたくなるものが見受けられます。

古典名品には沢山の種類があり、その数ぶんの書風、個性が存在します。

それを徹底して写実的に学ぶのです。

比田井天来先生の門下生であった手島右卿先生は「臨書は写真より正確でなければならない」と仰りました。恐ろしいお言葉です。

古典を写実的に、隅から隅まで徹底的に忠実に表現することを、筆という不安定な道具を使用して学ぶことは非常に難しく奥深いことです。

いつも私は古典法帖を見た際に感じた印象、雰囲気を忘れないようにしています。

それをいざ自分が書いた際に表現出来ているかが臨書におけるポイントです。

写実的な臨書となると、大抵は線を追い求めがちなのではありますが、線を追い求めすぎると線に生命感が無くなってしまったり、字として全体的なバランスを見た際に変になってしまうことがあります。

このためその字、書が持つ雰囲気というものの存在は非常に重要であると言えます。

字をそれなりに書けるようになってきたら全体の雰囲気を構成する“リズム”にも注目したいです。

金子鷗亭先生は「書はリズム、リズムの無いものは字だ」と仰りました。

古典名品にも同じようにして楷書、行書、草書問わずリズムが存在します。

それをも学ぶことで自分の書に活かすことができます。

「臨書には“個性”があらわれないといけない」

「古典を“解釈”したらこうなった」

等と語り、癖の甚だしい臨書を見せて満足している人もいますが、これにも疑問があります。

自己陶酔型書道家の方には騙されないようにして頂きたいのですが、古典の前では書き手は謙虚であるべきです。

もちろん古典をどう解釈しようと構わないのですが、明かに古典の原本とその解釈された臨書を見比べた際に、誰がどう見てもそれと見えないものは論外です。

最初の箇所にもありましたように臨書はデッサンと同じで、既にあるものを平面に描画する制作技法です。

もし作家がタヌキを見てタヌキのつもりでそれを描いたとして、見た人からしてそれがゾウに見えたらおかしい話です。これが書道の世界におけるよくある変な話です。

書道の場合は石碑から拓本と呼ばれる白黒反転したものが採られることがよくあります。

(字の箇所が彫られているため、表面に紙をあてて墨を付けていった際に字が白くなる)

石碑の場合は一度紙などに書かれた字をもとに彫り職人の方が字を彫るのですが、元々書かれた字が残っていないため”石碑の字から原本がどうであったか想像を掻き立てて”臨書することも大切です。

また日本の場合は原本を拡大して臨書することが多いため、そのまま拡大して書いたつもりでも筆勢、量感が伝わってこなかったりもします。

現代の書では渇筆なども活かせるため、どう書けばその古典らしさが表現できるかなどを考えていくと、臨書の世界も大変奥深い世界であることが分かります。

表現技法は古典臨書から学ぶもの

私が思うに日本の多くの書道の教育では、書道における“とめ、はね、はらい、蔵鋒、直筆、俯仰法等・・・“の技法を技法として指導しているなと感じます。

自分も小さい頃からしばらくそうして学んできたのですが、途中から先生の手が離れて古典を臨書して自主的に学び始めました。

たまに「隷書はこうやって書いて、こうしなければいけない」(決めつけ)みたいなことを得意げに語っている書道家がいたりするのですが、私はそういうのには嫌気がさします。

そもそも技法に答えはありません。

筆を傾けずに書くのが正解だという会派も存在しますが、実際には傾けた方が自然に書けるものです。

私は隷書については本当に初歩的な段階で師匠に”蔵鋒“の書き方を教わりましたが、ほんのちょっと見ただけで、あとは「曹全碑」「西狭頌」などの古典とにらめっこして学んでいきました。

最初は筆を直立して書いていたのですが、少し傾けて書くことで自然に書けるようになりました。

他の楷書や行書においても同じで、「この古典の字のこの線は、前の線を受けてどうしてこんな太くから細くなっているのだろう?」などと、古典を細かく見て写実的に書こうとすることによって、技法を自然と見つけてきました。

これは簡単に書いておりますが、相当な時間と紙・墨を消耗する勉強方法です。

自分の中ではこの学習方法は変わったやり方だと思っていたのですが、他の比田井天来先生の門流の先生にお聞きしたところ、これが本来の正しい学び方だということを知りました。

私は元々、先に細かい情報を知ってから書くタイプではないため、競書誌で褚遂良「枯樹賦」の臨書作品が写真版に載って批評を頂いた際に、「俯仰法がよく生かされ・・・」という言葉を見て「普通に書いただけのつもりだけど俯仰法って何?」と感じる、というようなことが度々ありました。

全くもって筆を傾けている意識もなく、俯仰法が”古典の線の表現のために自然に行われていた“と言えます。

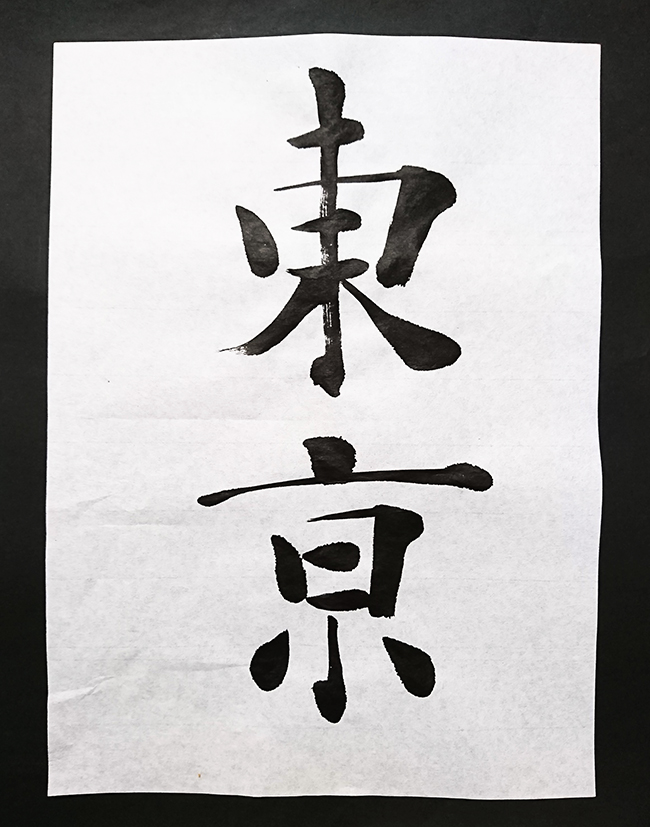

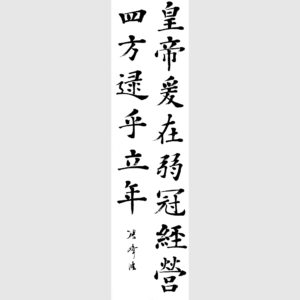

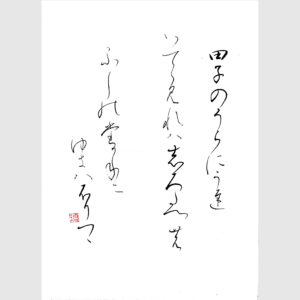

かなり若い頃の拙い作品ですが、その時の作品を。

臨書においては『楷書の極則』とも言われる欧陽詢の「九成宮醴泉銘」を学ぶことで臨書に対する様々な学びを得られると個人的には思っています。

まずこの九成宮醴泉銘は書道家と名乗っている人でもちゃんと臨書できる人は滅多にいません。

とにかく美しく、最高のバランスと言える字体をしています。

また法帖も非常に鮮明であるため、初心者でも安心して臨書できるという利点があります。

一方でその古典らしさはハッキリしているため、この九成宮醴泉銘を臨書した作品を見るとその人の実力が見えてくるとも言えます。

(そのため堂々と九成宮醴泉銘の臨書を見せる人が少ないのも事実)

SNSでも九成宮醴泉銘の臨書を時々見かけますが、この臨書を見せることでその人の癖、勘違いしている流儀を思い切り露わにしている人がいます。

特に「明らかに九成宮の右払いにそんな変な出っ張りないだろ」って突っ込みが入れられそうなものですが、宗教と同じで”良い“と信じている観客には到底気づけないものです。

「~展で入選、入賞しているから」

「本を出しているから」

「書道の大学を出ているから」

「有名だから」

など書道家を計るものさしは沢山あるのかもしれませんが、写実的な臨書を心がけ、鑑識眼を持った人間にとっては程度の低いものとしか言えません。

美文字を学ぶためにベースにしたい古典

私個人の意見になりますが、美文字を学ぶには古典を多く学ぶことが不可欠で、実用書であろうと何をベースにするかということが極めて重要なように思います。

私は正統派書道家と名乗るだけに賞状書きやのし袋、手紙などの書き方も全て古典をベースにしています。

それは俗字にならないためというのもあり、とにかくペン字をペン字として書いている人は俗字が多いなと感じる次第です。

それはメディアに出ている多くの書道家も同じであり、古典を学んでいないから字が極めて拙で俗っぽさに溢れていて、筆を使っているという雰囲気だけで書道家をやっているのが多く見受けられるからです。

俗を打ち消すには古典名品のなかで幅広く、謙虚に古典臨書をすることだと思います。

世の中には“古典の臨書を沢山していますPR書道家”が沢山いるのですが、それも字を見れば明確なことです。

どんな実績があろうと、どんな師匠についていようと、何を語ろうと、結局は字を見れば分かることです。

それでは本題に戻ってどんな古典をベースとして美文字を学べば良いでしょうか。

これは個人的な意見ですが、楷書は「九成宮醴泉銘」、行書は「蘭亭序」(定武本)、隷書は「曹全碑」が美文字を学ぶうえで良い古典なように思います。

もちろん他にも沢山の素晴らしい古典があるのですが、初心者が古典臨書を始める際にもスタンダードな古典としてこの3点を挙げても良いかなと感じます。

これらの古典にはそれぞれの書体の良さが現れていますし、これを学んでから同じ書体の他の古典を学ぶと、それぞれの古典の特徴、雰囲気などもつかみやすいのではないでしょうか。

草書については後回しで、現代では使う機会も少ないですし、楷書・行書をちゃんと学んでから草書を書くようにしないと誤字の原因にもなりがちなため要注意です。

よく初心者が草書を書くとただのミミズのような字、線になりがちで、見ていて「ああ、どういう字を書いているか分かってないよね」と思います。

たまに見かける王鐸風の作品もですが、書道の作品として書いているはずなのにお手本のせいか、明かに線だけを追いかけているよね、字として書いてないよね、というものが多く見受けられます。

書に対する知識が無かったり、初心者の場合、読めなければ凄く見えてしまうこともあるのですが、実際には鑑識眼のある人にはすぐバレます。

それよりも一般人を相手にするのなら、誰でも読める楷書や行書でストレートに表現して、上手いと認められることの方が貴いかもしれません。

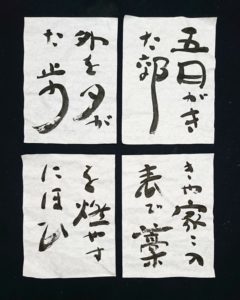

お手本の存在により感じる創作書の没個性化

現代の書道界においてお手本は切っても切り離せない存在になっていると言えます。

古典臨書の大切さについては前述の通りですが、長い年月を掛けて書道家の個性を創っていく骨の折れるような学び方であるため、すぐに成果や答えを求めてしまう現代人には現実的ではない学習法なのかもしれません。

そうして書道界で作品展をするとなると臨書学習が端折られて、先生のお手本を見て真似て書くということが行われています。

また書道を楽しむことや、個性を創っていくことを大切にせず、作品展で受賞することばかりを目的として、それを実現するためのお手本を書く先生もいます。

こういうものは先生の名誉を築き上げるものであって生徒の本当の実力でも無く、価値もないものです。

それが多く見受けられるのが昨今の書道の公募展。賞を取りやすい作風が分かれば右に倣え。

先生の書が評価されていれば生徒も右に倣え。

それぞれの好きな書体、書風など無視で、皆で先生の得意とする書体、ジャンルで書く。

だからクローン書道軍団が出来上がる。

良い先生というのは沢山勉強されているからお手本を書くとしても添削するとしても、生徒が書きたいであろう作品を捉えて、生徒の良いところを伸ばしてくれる手助けをしているように思います。

また競書雑誌では参考作品が掲載されており、それを真似て書くことも大いに意義があるのですが、書き手と指導者の気持ちの持ちようが大切だと感じています。

まず書道においては「自分という個性を創造していくこと」が求められていると思います。

そのため、良いお手本であってもそれを念頭において書くのとそうではないのとでは雲泥の差があります。

私も疲れている時、ふとその意識が抜けがちになってしまうのですが、いつも臨書を写実的に行うように心がけていると“単純に真似して書こうとしていたな、マズかったな”と感じることがあります。

これが没個性化に繋がることもあるので要注意。

例え近代詩文書、かな交じり作品であっても基本は古典臨書

私が近代詩文書(以下詩文書)を書くようになったのはつい2年ほど前からのことです。

それも先生の「まず基礎をつけてから」という方針もあって、漢字の古典臨書と仮名の臨書を重点的に行ってきました。

今も同じことをベースとしていますが、基礎を身に付けることの大切さもありますし、字への視点の持ち方が変わってきます。

仮名を学んだからと言って、学んだ仮名を純粋に流用すれば作品になる、というほど詩文書は簡単なものではありません。

仮名を勉強する、しないを問わず、とにかく漢字の古典臨書は重要と言えます。

古典にはそれぞれに個性があり、非常に豪快な書もあれば、極めて繊細な書もあります。

素朴な書もあれば洗練された書もあります。

それを古典臨書によって“その古典のどんな要素が、その古典をそれらしく見せているのか”を知ることができます。

無論、謙虚ではない臨書をしていてもそれはいつになっても捉えられません。

そうやって学んだ表現技法を仮名にも応用するのです。

詩文書は漢字と仮名が混じるのですが、これを上手に調和させて作品にするのは至難の業です。

近代詩文書を提案された金子鴎亭先生でさえ難しいと仰っていたほどです。

仮名は元々漢字から変化してできたものです。

“あ”は“安”、“い”は“以”、“う”は“宇”、“え”は“衣”、“お”は“於”です。

“あ”を書くなら“安”という字を感じさせるように書かなければなりません。

そうして漢字に近い表現を探っていくことで詩文書が作品に近づいていきます。

これもお手本があると厄介で「こういう書き方があるよ」というのが目に見えてしまうと、それにばかり頼ってしまうため危険です。

あくまでも自分で創り出すことを念頭に置きたいものですし、何通りも表現パターンを持っておきたいものです。

古典臨書を多くしている人とそうではない人の書には大きな隔たりがあり、後者の場合はどんな題材を書こうともその内容に関わらず同じ表現をしてしまいがちです。

詩文書と言うのは日本人の言葉を書で表現するものなのですから、せめて作者の想いなども捉えて、それぞれの想いに合わせた表現を心がけたいものです。

憧れる書道家がいたとしても基本は古典臨書

自分で見つけた答えですが、例え憧れている書道家がいたとしても最初からその書道家の作品を真似て書くのは邪道です。

その書の本質に触れるのなら上っ面に触れるのではなく、その書道家が辿ってきた道を同じような過程で歩まねば、到底その人の境地には

辿り着けませんし、真似ているだけなら“モノマネ芸人”で終わります。

私にも当然憧れる書道家がいるのですが、同じような過程を歩んだとしても同じにならないという確信があります。

それは同じ感性、同じ肉体ではないからです。同じ古典を見つめていたとしても、その古典をどう感じるかは別ですし、感情的に盛り上がる書を書いたとしても、人によっては暴れている書にしか見えないかもしれません。

でも書が芸術であるならばそれで良いのです。

自分に個性があっての芸術です。

それを実現するためにもとにかく古典と向き合い、自分と向き合うことが大切です。

私のInstagramではビジネスアカウントというものを使用しているため、それぞれの投稿でどれだけの人がどのような行動をしたかを見ることができます。

その中に<保存>ボタンの使用を見ることができる欄があるのですが、人気の投稿は保存数が多くなります。

これも周りから「参考にしてもらえるような良い字(作品)を書いてるってことじゃん」と言われるのですが、実際にはそんなに喜べるものでも無いということがお分かり頂けるかと思います。

例えば【誠】という字を私が書いて「良いな、今度真似してみよう」と思って保存した人がいたとしても、それだけを見つめて書いてみようとするのはどうにもこうにも何か違う行動に感じてしまうのです。

(誠意のない誠になりそう)

保存するまでは良くとも、“どうしてそのような字になったのか?”を知ることのほうが余程重要で、その人のためになります。

私の創作作品も古典に根ざすことを基本としているため、やはり何らかの古典の影響が出ています。(ここではあえて触れないが)

それは自分の精神性や性格もその古典らしさと共感するところがあって、その古典を学ぶことによって自然とアウトプットされて作風になっていると言えます。

格好の良い字、美しい字を学ぶにも古典臨書

Instagramで格好の良い字はよく保存される、という話を先に記しましたが、どうしてそういう字を生み出せるかは多くの古典を学ぶことで自然と習得できるものです。

よく一般の方からも「藤井君の字は純粋にカッコいいよね」と言ってもらえるのですが(上の先生方から見てどうなのかは分からないので本当かどうかは不明)、自分でも字は格好良く書きたいと思っているし、もしそれが格好の良い字なのだとしたら幅広く(唐以前の)古典を多く学んだことが活かされていると思います。

これはセンスだという意見もあるかと思います。

私においては行書が特に評価されることが多いのですが、行書の臨書をするうえで早いうちに学びたい王羲之の「蘭亭序」を勉強していれば全ての格好の良い字を学べる、というものではありません。

褚遂良 の「枯樹賦」を学んだり、顔真卿の「祭姪文稿」を学んだり、また日本の三筆空海の「風信帖」を学んだり、楷書ですが欧陽詢の「九成宮醴泉銘」を学ぶことで、『どのように書けば格好良く書けるか』『どのように書けば美しく字を書けるか』という自分の中でのノウハウが出来上がっていくものです。

しかしそれもある程度パターン化して陳腐してしまわないようにするためにも、日々絶えず古典臨書をすることが大切なのです。

私のInstagramはほとんどが臨書の投稿ですが、ご依頼を頂いた表札や命名書、筆文字Tシャツを書く前にも極力古典臨書を挟むようにしています。

それも絶えず最新で最良の自分を出すために不可欠なルーティンと言えます。

創作の際も同じで、自分的には臨書と創作の割合は9:1でも良いのではと思うほど古典臨書を大切にしています。

その昔、金子鷗亭先生の指導では創作はほとんど無く、臨書に対する指導がほとんどだったといいます。

鷗亭先生は「師を否定せよ」という言葉を遺されましたが、お弟子さんがそれぞれに違う書風を生み出していったことを考えても、臨書がどれだけの重要性を持つかが分かるのではないでしょうか?

書道における古典臨書の重要性

古典臨書の大切さやその方法については色々と記した次第でありますが、私もこれからの書道家であり、これから本当の自分を作り上げていくという意味では、ここに記したようなことを如何にして体現化するかが問われていると言えます。

この古典臨書は独学の人であっても重要、というよりかは師についている人であっても自習の時間があるのは当然で、純粋に古典と向き合って自分を磨き続けることは不可欠です。

私については師事している先生もいらっしゃいますが古典も師です。

例え老後に一人になったとしても古典があれば永遠に学び続けられますし、永遠に成長し続けることができます。一つのところに落ち着くことなく、絶えず変化し続けることができます。

書道家として大成するには古典臨書という大きな世界に出て、揉まれていくことが大切です。

書道に関わる方々にはやみくもに臨書してみるのではなく、今一度古典臨書との向き合い方を考えて頂ければ幸いです。