仮名の墨と紙の価格の関係

違いを感じ取ると更に上達する

先日書道用品店に行ったところ、キズ墨が置かれていて試しに仮名の墨を1個買ってみました。

このキズ墨というのは、どこか欠けていたり凹んだりしていて「神経質な日本人には売れんわー!」っていう商品?!で、元々の値段よりお安く売られています。

私は墨自体が良ければそれで買いますが、国民性でしょうかね?笑

「安いものから高いものに変えたらあまり違いが分からなかった」、という意見があるのはよくあることです。

これが逆に”高いものから安いものに変えたら”体感できることは結構あります。

(ある程度高いものを使ったうえで)

というわけでここからは、高い墨をそれなりの期間経験した私の感想を述べていきます。

2000円と7000円の墨の違い

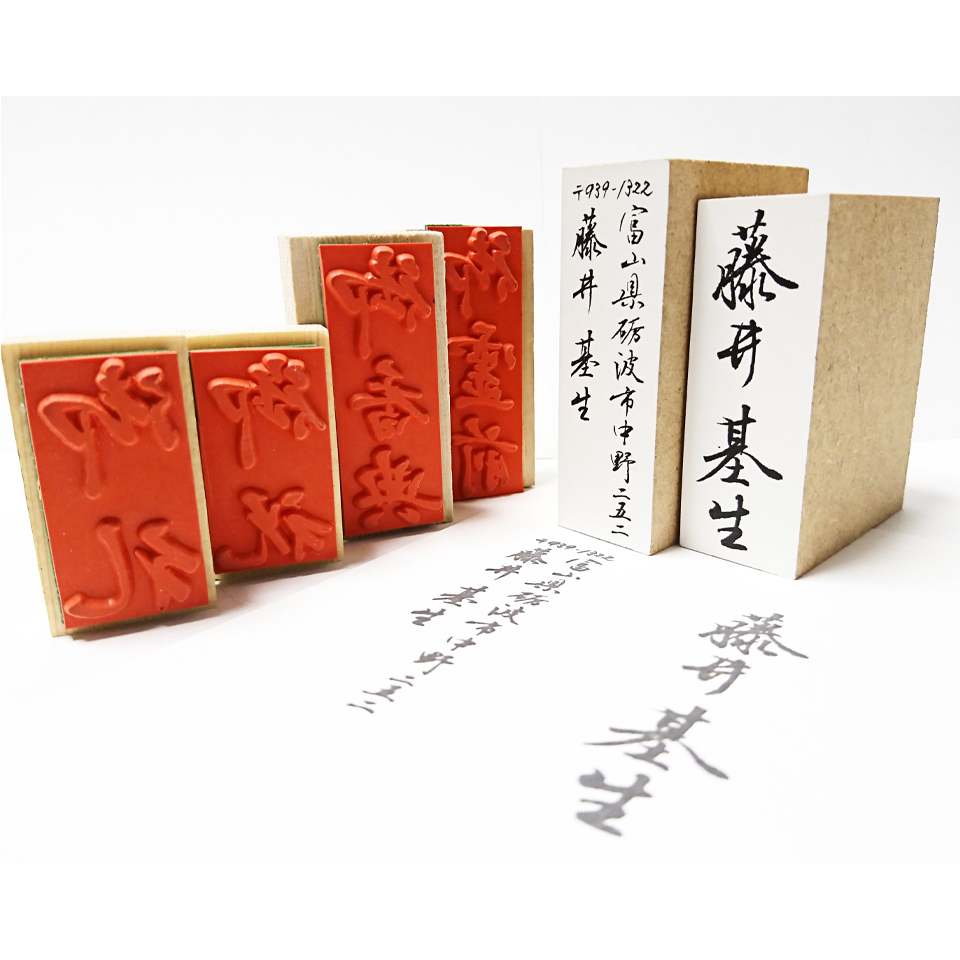

今回買ったのは右の呉竹「ちくすい 1丁型」、元値は2,000円。

メーカーHPによると、

一般書作品用

濃墨では紫紺色を呈し、淡墨では優雅な茶系。膠の煮沸処理に独自の工夫を加え、

超微粒子の油煙を丁寧に練り込んでおります。

運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。

と説明されています。

そして今まで使ってきたのは左の呉竹「まつかぜ 1丁型」、元値は7,000円。

メーカーHPによると、

高級仮名用墨

胡麻油が原料で、厚みのある墨色。濃墨に適する。膠の煮沸処理に独自の工夫を加え、

超微粒子の油煙を丁寧に練り込んでおります。

運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。

と説明されています。

「ということは!色と値段が違うだけじゃないか!!」

と、この説明を見ていると思ってしまうのですが。。。笑

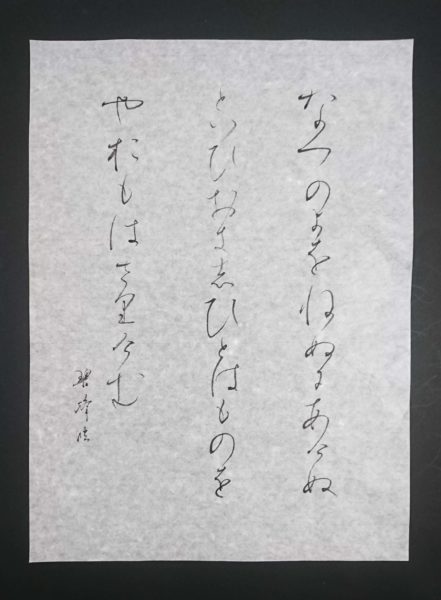

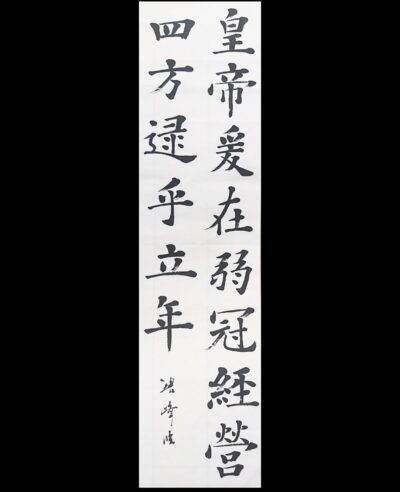

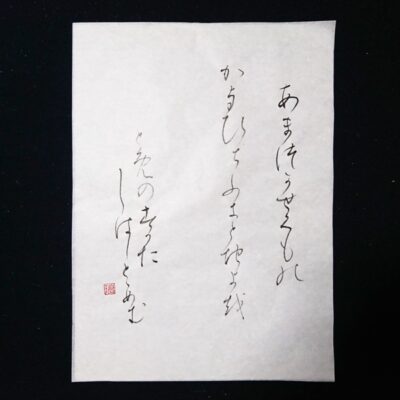

試しにこんな作品を書きました。(比較画像では無いです)

『天つ風雲のかよひ路吹きとぢよをとめの姿しばしととめむ』僧正遍昭

これはあまり練習してないのが申し訳ないですが、仮名に要求される潤渇を表現しています。

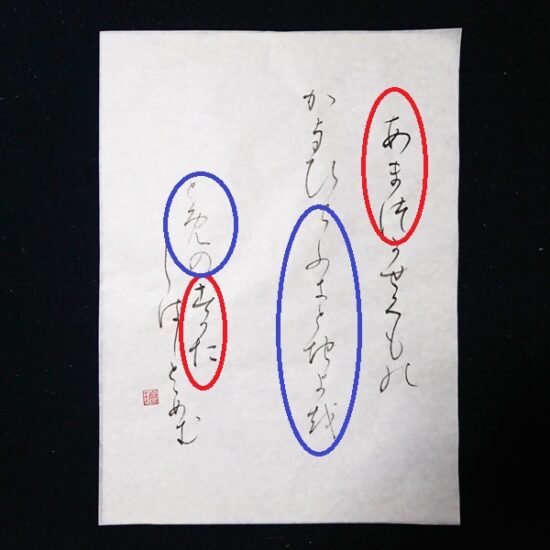

具体的には・・・

赤丸で囲んだ箇所は墨を濃く、青丸の箇所は墨が薄くなっています。

これによって作品が立体的に見えてきます。

この時に墨が良い感じで渇いてかすれてくることが非常に大切なのですが、紙によって調子が変わってくることは、

「書道の硯と紙の価格と違い<仮名用>」

で投稿した内容の通りです。

では高い墨と安い墨はどう違うのか?

それは墨の持ち具合が違います。

予想ですが、高い墨の方が粒子が細かくてより運筆が軽くなるからかと?

また筆に含むことのできる墨量も多いのかもしれませんね。

安い紙(墨を吸わず抵抗感の少ない紙)に対して高い墨を使うと、筆が滑り過ぎ&墨が持ちすぎて潤渇の表現がしにくくなります。

逆に高い紙(そこそこ墨を吸う紙)に対して安い墨を使うと、墨が抵抗となるためかすれすぎたり、筆先がバサッと開いて仮名っぽくない線になります。

(注意)あくまでも個人的な感想ですので、ご自身でお確かめください

色々考えると、

・安い紙と安い墨

・高い紙と高い墨

の相性が良いです。

先日から100枚3,000円の高い紙を使用したりもしましたが、同じように書いていても明らかに線が変わります。

それほど書道において道具というのは繊細で、自分を変えてくれる存在であります。

是非みなさんも色々試してみてくださいね!