書道の書き方を学ぶ古典臨書「顔真卿 祭姪文稿」

書道の基本は古き良きものから学ぶ

習字と書道の違いについては以前のブログ「書道と習字の違い -臨書の大切さ-」で述べたことがありますが、習字では先生の字を真似することですが、書道となると自分の字を書くこと、創っていくこととなります。

世の中には書道家、書家と名乗る人は多いですが、実際のところちゃんと勉強されている方は少ないようです。

書道界には巨匠と呼ばれた人が何人もいらっしゃいますが、私が素晴らしいなと感じるのは「古典を徹底的に学んだうえで自分の書を創り上げている」という点です。

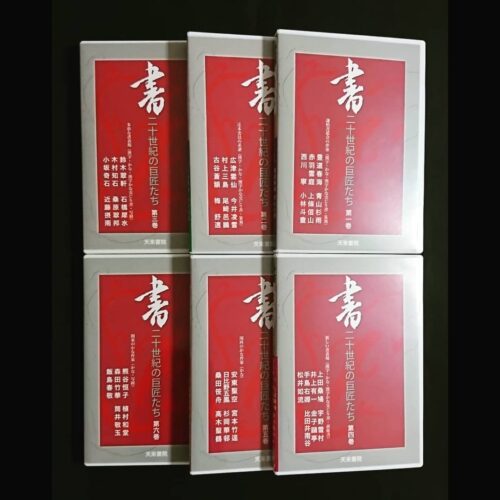

先日、天来書院さんの「書 二十世紀の巨匠たち」というDVDを手に入れたのですが、こちらの内容は書道オタクとしては大変勉強になり、尚且つ良い刺激を受けました。

最近は目立つ作品ばかりが評価されていますが、巨匠と呼ばれる書家・書道家の先生方は非常に趣のある格調高いと言われる作品の数々を世に送り出してこられました。

受賞経験豊富な師匠の書を学ぶ、真似ることによって受賞は容易くなるかもしれません。

しかし、そこには創造性や独自性はなかなか生まれにくく、クローン・コピー書道家が出回るだけです。

単純に成績を出したい人は受賞するための字を学んで書けば良いと思います。

純粋に書道が好きで学びたい、腕を磨きたい人は古き良き書を学び、自分の書を創造すれば良いと思います。

簡単に書きましたが、この二つは行って帰ってくるほど違います。

果たして自分は賞を取ることが好きなのか、それとも純粋に書が好きなのかそれを問うたうえで選択すべきです。

書を学ぶに際して流派も流儀も関係ない

純粋に書を学びたいなら、そこには流派も流儀なども関係ないはずです。

「ウチの会はこういう書を学ぶ必要がある」

そんな声を聞くのも不思議で仕方ないのです。

古典を色々学んだ上で、自分の好きな書風なり、自分に足りないものを吸い取っていくのが自然だと思います。

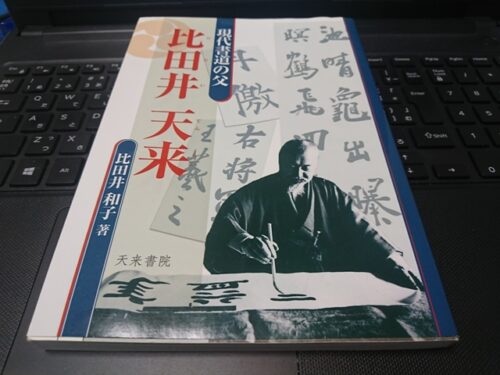

独学であっても師匠につく方であっても、本気で書道を学びたい方にはこの比田井天来先生の本をおススメしますよ!

この本で古典臨書を学んでから書道に励むのと、そうでないのとでは大きな違いが生まれます。

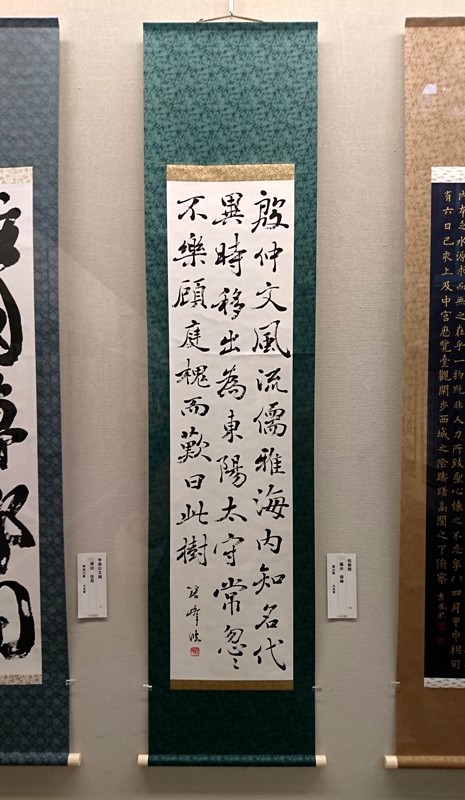

顔真卿「祭姪文稿」

顔真卿は唐の時代の書家ですが、当時としては王羲之の書に倣う伝統派に対抗して、革新派として書に新風を吹かせた方です。

この方の書の中に「祭姪文稿」という名品があるのですが、(Wikipediaより引用)

安史の乱で非業の死を遂げた顔杲卿、顔季明(顔杲卿の子、顔泉明の弟)ら一族、中でも「姪」(1世代下の宗族)である顔季明を追悼するため記された弔文の原稿であり、塗りつぶされた34文字を含め259文字からなる。

という、哀しみを書いた、心の内が書に現れた名作とされています。

草稿なので塗りつぶしたところがありますが、かえって自然な表現であり、「書は人なり」という言葉を表す書でもあると思います。

この書は古典臨書の類でもとりわけ難しい部類に入ります。

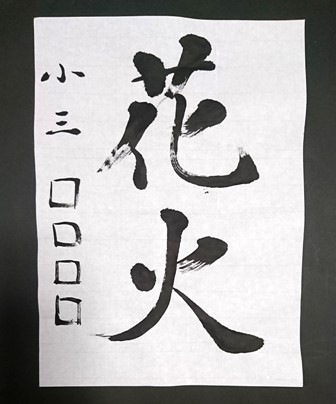

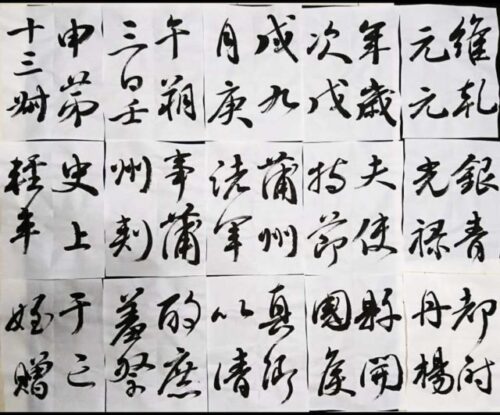

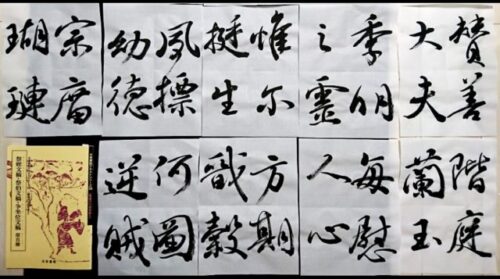

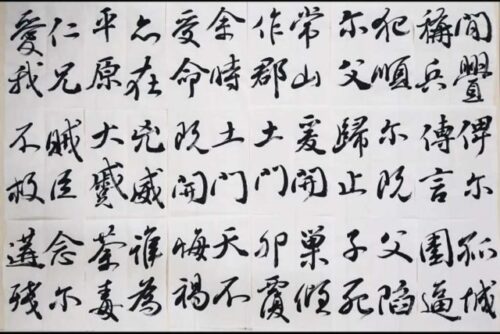

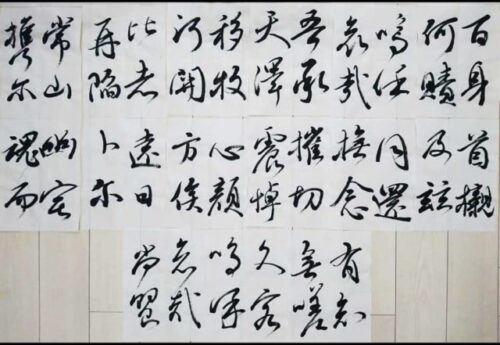

拙い書ですが私の作品をご覧ください。

私のこの書に対する印象としては、線の更に奥にある芯から感じる強さみたいなものが素晴らしいと思っています。

書き方も何気なく書いていては到底その境地に達することのできない古典です。

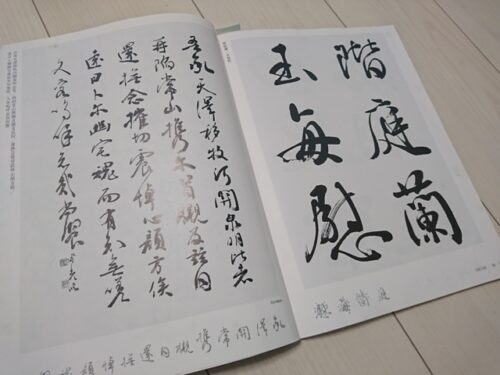

そのため古典のみならず、こういった参考書を見たりもします。

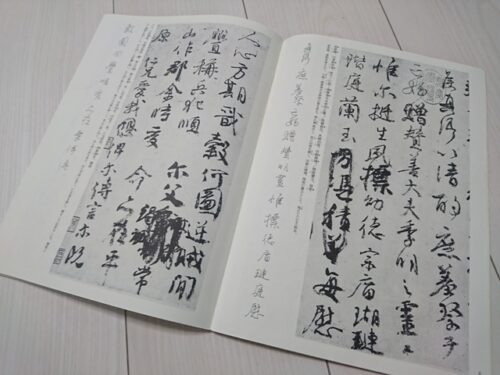

書道雑誌と臨書の作品集。

中はこんな感じになっております。

『自分の考えている祭姪文稿と先生方の考える祭姪文稿の感じ方、表現の違い』を学んでいます。

中には現代語訳もあり、それにも目を通したりもします。

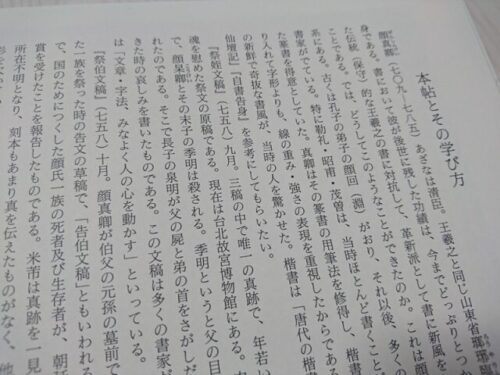

古典の法帖には解説が書いてあり、こちらも欠かさず目を通します。

「果たしてどういう状況下で、何のために書かれた作品なのか」

それを学ぶだけでも、想像力が働き、古人に近づくことができると考えているからです。

こんな本が何十冊とあります。

本当の書とは何なのか、それを知るために非常に大切な友です。

書道は幅広く、深く学んだだけ自分の書道の質も当然上がってきます。

流儀を学んでいては小さい世界に取り残されてしまいます。

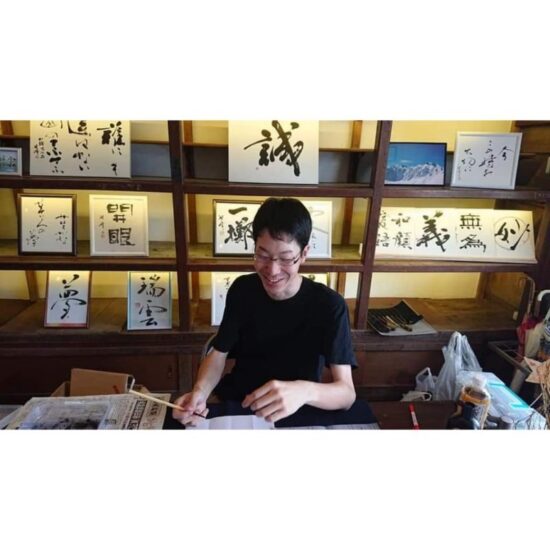

私はこうやって日々の古典の練習とともに学んだことを作品作りに活かしております。

ご覧になられた方々の参考になれば光栄です^^

□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□■□■□■□■□■□■□

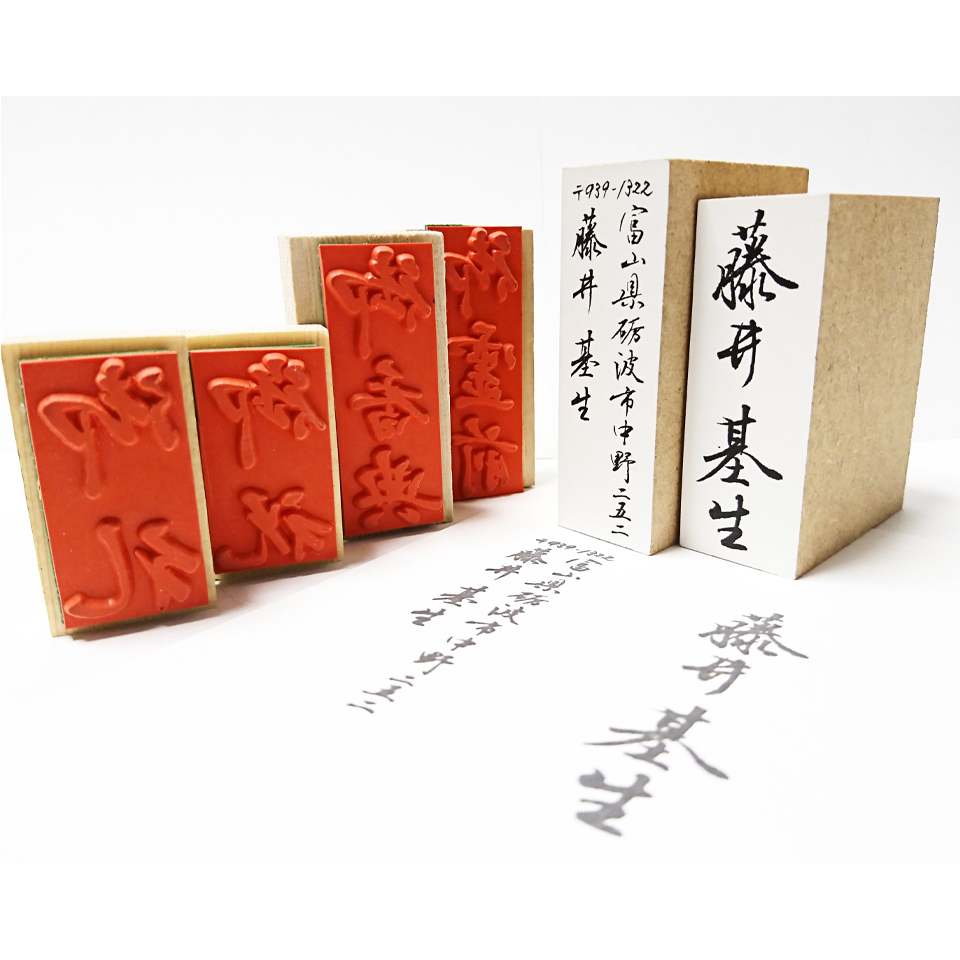

藤井 碧峰 (Fujii Hekiho)

〒939-1322

富山県砺波市中野252

090-6812-3391

info@original-sho.com

【藤井碧峰書道教室】(https://original-sho.com/jetb/blog/2813/)

<砺波教室>

砺波まなび交流館

(富山県砺波市栄町717)

曜日:第1,3,4金曜日 9~12時&18~20時半まで

<金沢教室>

金沢市薬師谷公民館

(石川県金沢市不動寺町イ34−1)

曜日:第1,3,4水曜日(18~21時)

□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□■□■□■□■□■□■□