習字と書道の違いとは?臨書の重要性を考える

習字と書道は似て非なるものです。

多くの方のイメージでは、習字は入門的で、書道は発展的というところでしょうか。

本記事では、両者の違いに焦点を当て、習字と書道が文化や生活、教育等に与える影響を考察します。

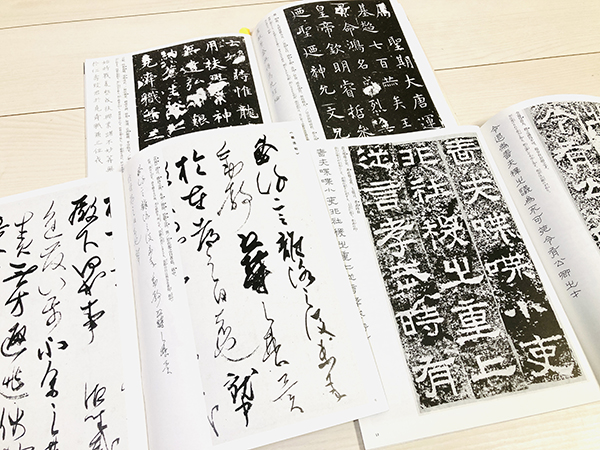

そして、伝統的に書道学習の基盤とされる古典臨書の重要性についても記します。

臨書は古典を手本に学び、個性豊かな表現を身につけることで、自らの書に磨きをかける大きな効果があります。

そして学び続ける姿勢が、習字や書道を修める上で不可欠であることを、書に関心のある多くの方々に改めて考えていただきたきたいと願っております。

習字と書道の違い

習字と書道の違いは?

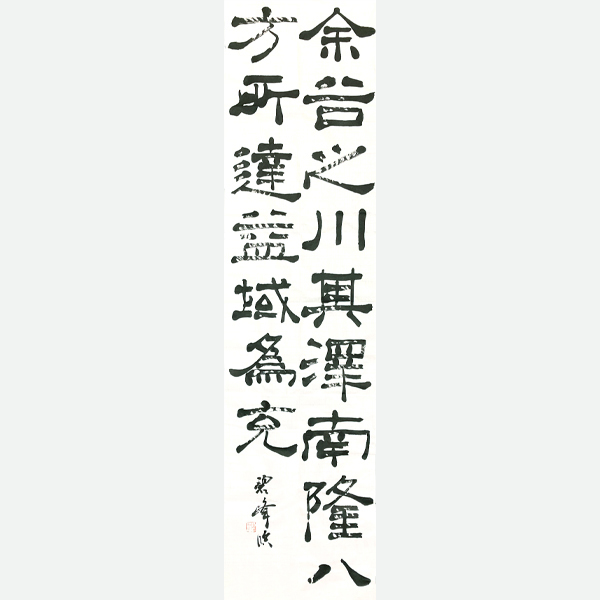

習字とは先生のお手本を習って勉強することであって、書道とは先生の手本から離れて、先人の方々がそうしてきたように古典等を頼りに学んでいき、表現の世界へと歩みだすことです。

なお習字を書写と言うこともあります。

習字の定義と特徴

習字とは、誰かしら先生がいてその方の書いたお手本を習って字を学ぶことと定義されます。

習字は入門的なイメージを持ち、硬筆でも毛筆であっても、ひたすらお手本を真似て書くことがこの習字の勉強方法です。

ある意味では、”習っている先生が本当に良い字を書いている”という前提で真似をしなくてはいけません。

つまりは、先生の字に癖があったり、下手な場合は生徒も自然と先生の字の傾向に近づいてしまいます。

書道の定義と特徴

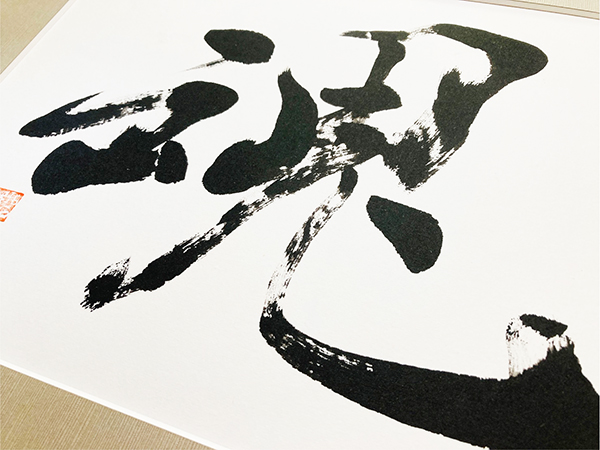

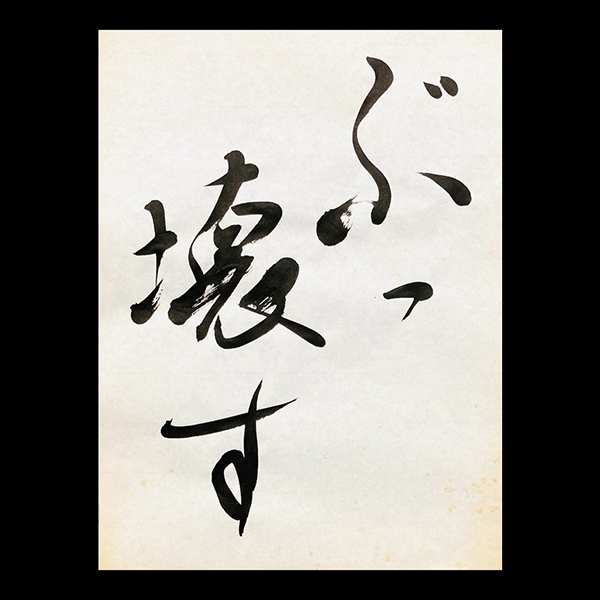

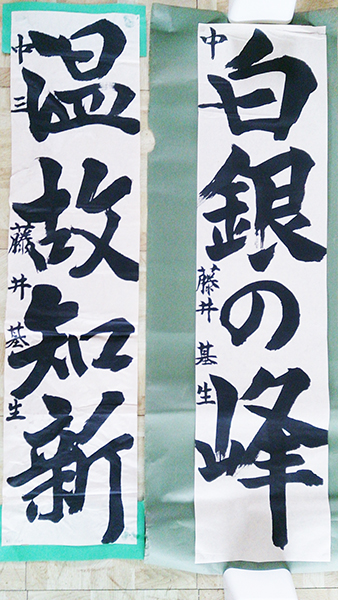

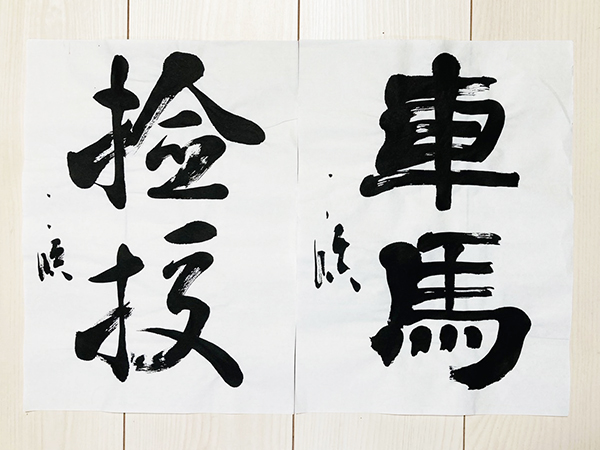

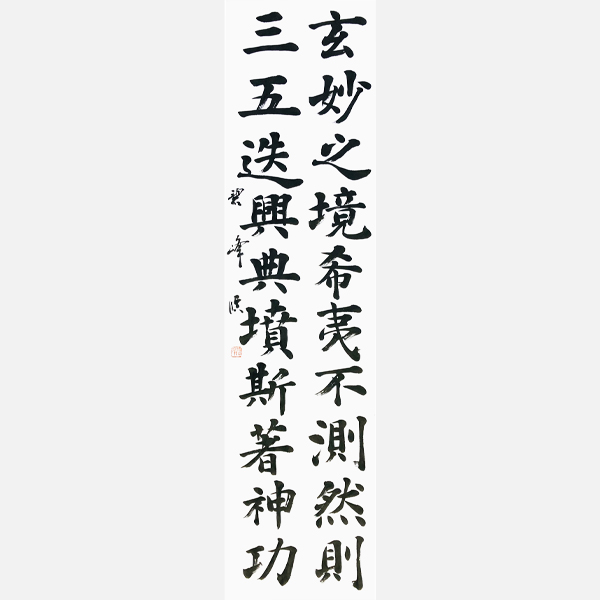

書道とは、自らの手で自己や伝えたいことを表現し、文字の持つ美しさを表現する芸術と定義されます。

書道は、独自の表現を重視し、古典臨書を基礎として学ぶことが重要です。

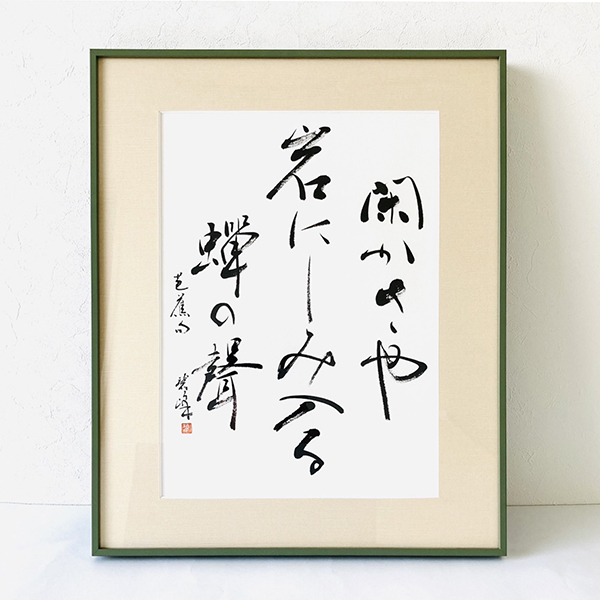

古典名品を幅広く学ぶことで、自己表現や見る人への伝達力、求める書を更に高めていくことができます。

書道は表現の世界なので基本的に手本が無い前提ですが、残念ながら日本の書道界は手本ありきの傾向が強いです。

良いお手本なら良いのですが、習字の時と同様、良いお手本でなければやはり良くない傾向に行ってしまいます。

先生の質に左右されず、つまりはどこの地に住んでいようと、質の高い書を学ぶ権利を獲得できるのが古典臨書です。

習字と書道の違いによる影響

文化や生活、教育への貢献度

習字と書道の違いがもたらす影響の1つに、文化や生活、教育への貢献度が挙げられます。

習字と言うより小学校の書写指導では、姿勢や用具の持ち方に注意して、文字を正しく整えて、丁寧に読みやすく書くことを求められています。

中学校の指導ではその点に「速く書く」という要素、つまりは行書体が追加されます。

指導要領に沿って学ぶため、生まれ持ったポテンシャルや、習い始めてからの成長度合いに差が出来過ぎない点で、ほとんどの方がそれなりに書けるようになる学び方と言えるかもしれません。

ただしそこでは筆の持つ弾力を活かした書き方や、線の太い細いの変化といった表現に乏しいとも言えます。

この環境下では、もしかすると書道の多様な楽しみを存分に味わえない可能性があります。

一方、書道は自己表現や芸術性を追求する側面が強く、個々の感性や表現力が重要視されます。

古典臨書によって、多種多様な書き方を学び、形にしていく楽しさがあります。

また、幅広く書を学ぶことによって、書きたいと思った言葉を(ある程度)自在に書く能力を身につけることができます。

書道には、個人の独創性や創造性が反映されるため、新たな文化、価値を築く可能性も秘めています。

それが仕事になった際に、この現代の活字の溢れる世界では、目を引く大きな強みとして、書は大きく役立ちます。

結果として、習字は基本的な文字の書き方や筆致を学ぶことを通じて、正確で美しい文字を書く能力を養い、一定以上の水準での字を書く文化を維持することに貢献しています。

書道は芸術性や表現力を重視し、個々の感性やアイデンティティを育てる役割を果たし、より豊かな生活をつくりだすことに貢献しています。

総合すると、習字は基本的な文字能力を養い、書道は感性や表現力を向上させることで、教育全体の質を高める一助となっているのです。

臨書の重要性

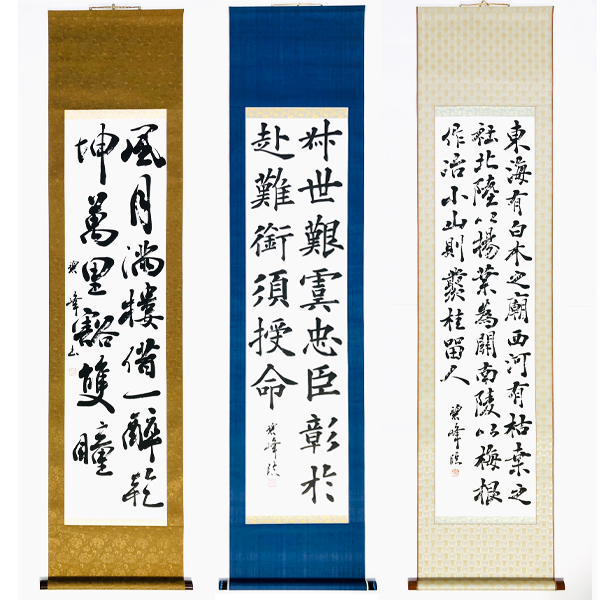

臨書は、古典を手本として書の技術を磨く上で非常に重要な役割を果たします。

伝統的な書道芸術において、臨書は書道家や書家が自らの技量を向上させるために欠かせない要素となっています。

臨書の目的と意義

臨書の主な目的は、素晴らしい書法や表現を持つ古典の書を手本として学ぶことです。

”あれ?これも手本あるじゃん?”って思われた方もいらっしゃるかと思いますが全然違います。

比田井天来先生の言葉を引用しつつ臨書についてまとめてみます。

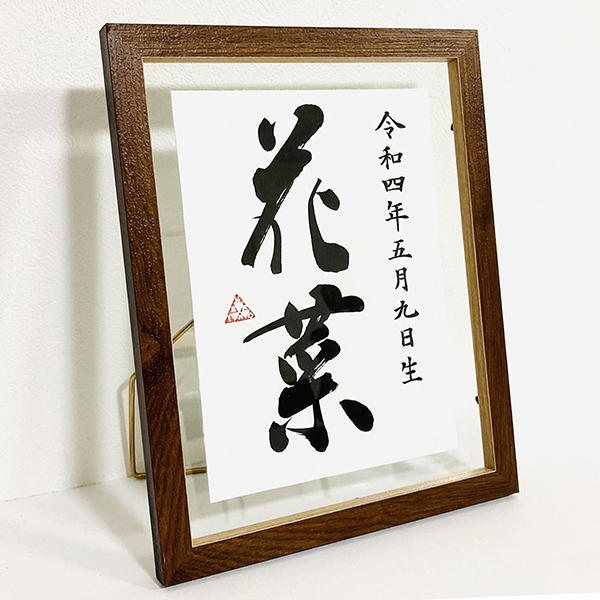

臨書では、中国の王義之をはじめ、欧陽詢、虞世南、褚遂良、顔真卿や日本の空海など、素晴らしい書物を残した方々の書を手本として学びます。

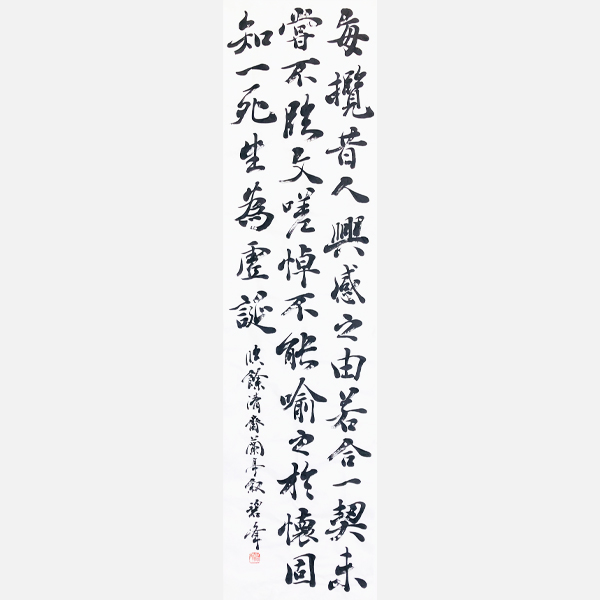

書道には流派というものが沢山ありますが、先生の流儀だけを学んでいては先生を超えることはできません。

先生の手本を見て書いていると、知らず知らずのうちに偏った流儀を受け継ぎ、書の芸術的な価値はどんどん下がっていきます。

古典の中には力強い書もあれば優しい書もあり、また神経質に感じるような書もあります。

臨書によって幅広く古典を学び、その表現方法を身に着けることで、誰も書けなかった独自の書が書けるようになります。

個性だと思っていたものが癖だと品位が低いものになります。

本当に良いものを学び身につけられる古典臨書は、癖を取り、更に良くしていくために、非常に大きな意味を持ちます。

臨書の効果と実践方法

臨書の実践によって、現代まで伝わっている大家の書に触れることで自らの書の可能性を開拓できます。

個人的なおすすめの臨書の実践方法としては、まずは中国では唐以前、日本では三筆以前の好みの作品を選んで、その書に親しむことから始めます。

好きな字なら自分のものにしたいと思うわけなので、少し大変でも粘ってみましょう。

そして字の筆致やバランス、筆圧、リズム感など、細かい技術を丁寧にに模写し、特徴を頭でなく体で覚えるほど書き込んでいくことによって技術の向上が期待できます。

修行のように見えますが、臨書に限りは無く楽しいものですよ。

是非チャレンジしてみてください!