書道の段級位取得方法と競書

競書って何?

書道、習字を経験された方ならお分かりかと思いますが、大辞林 第三版の解説を引用しますと

競書とは書道で、定められた課題等による清書作品を集め、その優劣を競って級位などを設けること

です。

この競書は全国中で発行されており、また各会派ごとに存在するものです。

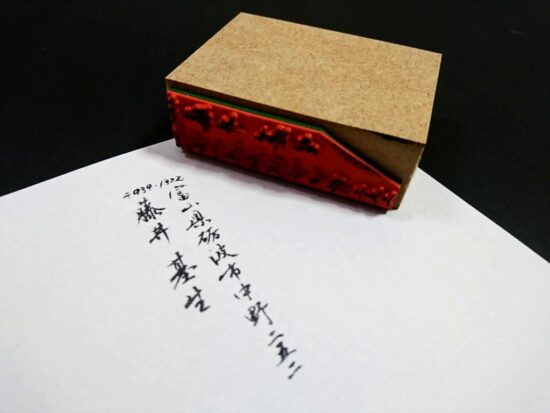

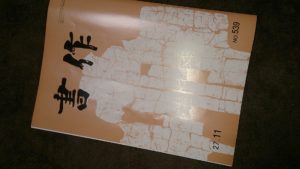

私は地元の会の競書と上記画像の”書作”に提出しております。

競書と段級の仕組み

習字、書道の話をすると、よく「小学校の時〇段持ってたよ」と言われたりします。

この段級は実力を見るのにあまり参考にならない仕組みだったりします。

段級というものは各会派が設けているもので、おそらく各競書ごとに存在する仕組みなのである会で師範の資格を持っているからと言って、他の会では段所有者以下の扱いをされる可能性も大いにあるということです。

というわけで常々私は「肩書では書道を語れない」と言っているわけであります。

実際に私が地元の会で師範の資格を取得した時には【師範】という肩書だけが躍ってしまい実力も未熟なのに様々な勘違いを受け大変な思いをしたことがあります(;^_^A

はっきり言って師範だからと言って上手なわけではありません。

良いものにはオーラがあるはずなので、それを見極めて下さい。

競書で写真に載ろう!

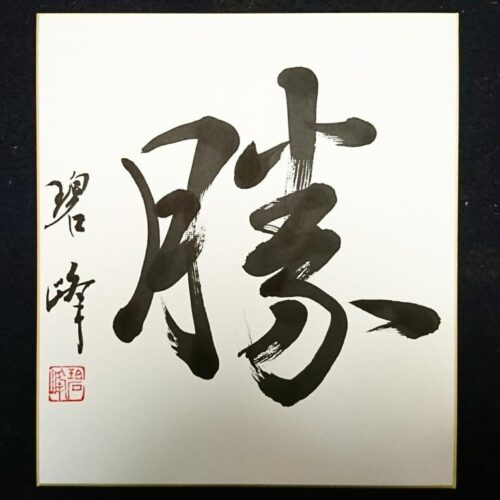

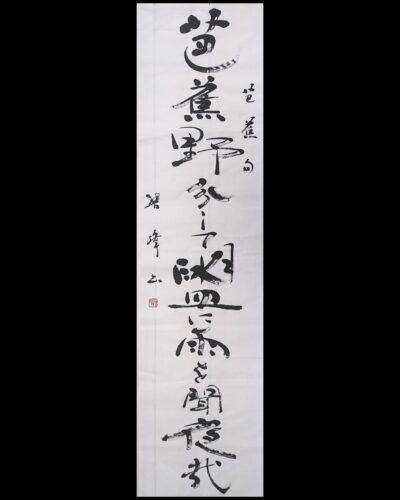

未だに書道をしていて楽しいのは競書誌で写真掲載されることですね!

頑張って書いた作品が写真掲載されるのは名誉とか言うより、ご褒美のようなものです。

今回の書作の競書では近代詩文書が写真版に載りました。

書作のほうは全国中から強者の方々が出品されているのでなかなか写真に載らないです。

初めて写真掲載される時はよく載るし、載らないときは全然載らないし一喜一憂するものです。

でも成績がどうであれ確実に自分の力になるものだから、毎月全力で書いて提出しています。

競書誌には課題が沢山あります。

レベルに合わせて課題を選べる点も良いですよね♪

過去の冊子を捨てられる方も結構いらっしゃるそうですが、私は全て残しています。

その時にやらなかった課題も後で興味が出てきたらやってみると面白いです。

書道は漢字だけでも仮名だけでもありませんからね。

書道を上達するには

書道上達法というのは無限にあると思いますが、とにかく書き込む以外に無いと思います。

じゃあ何を書くか?

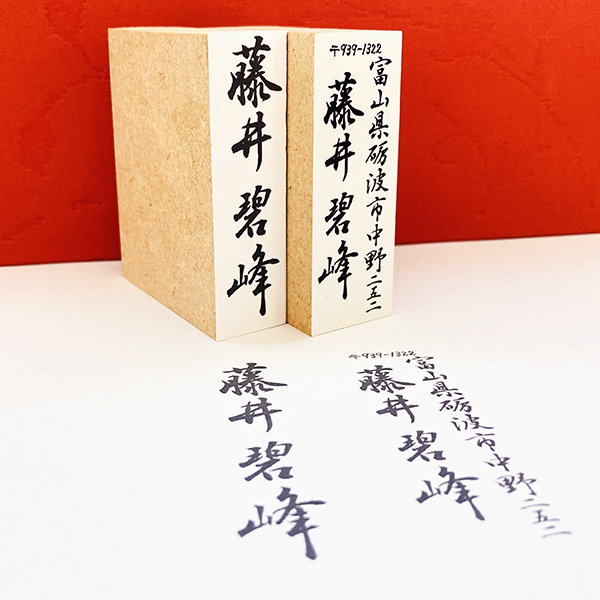

私の場合、書作という競書誌に出会って自分の字の書き方が一気に変わりました。

それまで弱弱しい字の書き方をしていたし「綺麗に書いてあるけど上手くない」という言葉を先生によく言われました。

手本なり周りの写真掲載者の作品を見ると「あっ、これじゃだめだ」と気づかざるを得ませんでした。

そういう意味でも、書道の上達のためには常に何か刺激を必要とするのでしょう。

何故作品展でなくて競書誌を頑張るのか?

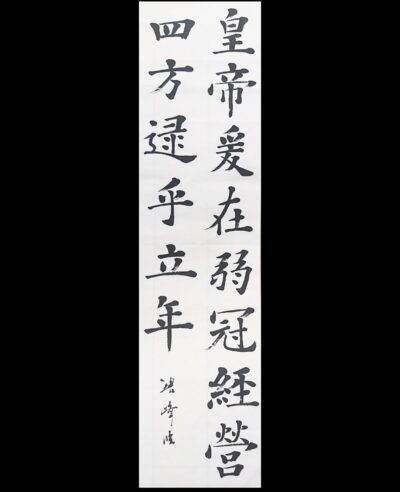

それは同じ作品課題を書く人が沢山いるからです。

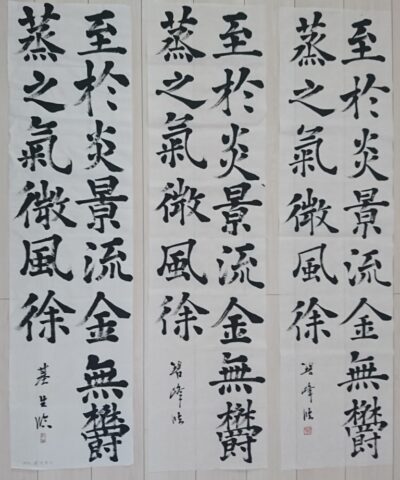

同じ字が並ぶ中で良いものが選ばれます。

(↑はイメージ)

もちろん審査の先生の好みによって良し悪しの評価が分かれる可能性はありますが、様々な先生に選んでもらえる作品を書けるようになるキッカケにもなるかもしれません。

そういうことを考えると競書誌は人を育ててくれる有難い存在ですし、伸びしろがある人は他の競書誌を取ってみるのも面白いかもしれませんね!