プレーヤー側から見た書の楽しさを伝えるブログ

書道家藤井碧峰にとっての書

「書がよく分からない人に書の見方を伝えるブログ」では、書く側ではなく見る側の感覚で掘り下げて記事を書いてみました。

そしてその際に【プレーヤー側から見た書の楽しさ】を書いてみようとも思いました。

時代的には「好きなこと、やって楽しいことを仕事にする」というのが一つの流行りだとすれば、自分はそれではありませんでした。

好きとか楽しいということより”上手くなりたい”気持ちがほとんどの状態で、ずっと続けてきたというのが事実です。

書道は楽しいかと言われると、書道のなかの細かい分類した中に”楽しい”がいくつかあるという感覚です。

他の趣味でもある車も卓球もスキーも登山も、具体的に捉えると同じような感覚なのかもしれませんが、でもそれらはそんな細かいこと言わずに”楽しい”と言えるような感じです。

それだけ長く紆余曲折を経て深く真剣に考えてきたから、そういう風に捉えてしまうのでしょう。

書が好きと言うより”書の道”というものを歩むことが好きなのかと思います。

書いていて楽しいというよりは、書いて上達していく地道な道のりが好きだと言えます。

(だからこそ書家という呼び方よりも、書道家という呼び方が好きだったり)

書を仕事にしていて生きていますが、僕の場合は極力”趣味的に”この仕事を行い、より書の様々な楽しさ、面白さに触れながら7年やってきました。

趣味的に楽しんでやっていると、身の回りの友人、書道用品店やメーカーさんとも楽しくお話できるし、喜んで力を貸してくださります。

今は大切な存在も何人もいて幸せですね。

書道の楽しいところ

文房四宝(書の道具)を集める楽しさ

よく周りから「藤井さんって仕事やとしても、書いてる時とか楽しいんやろ?」って言われます。

これが先ほどのようにストレートに「そうです」と言えないもので、「書くのが好きと言うより筆が大好きで、頻繁に色んな筆を買っては試して違いを知ったり、使い分けしたりするのが楽しいっていう感覚ですね」と答えたりします。

7年前の起業時はメインの筆が10本ほどしか無い状態でした。

それから1年半ほどはお金が見事に無かったので、安価な筆の中から良いものを探すという楽しみを作っていましたね。

その後、このホームページが多くの方に見られるようになって、書作品の制作のご依頼を頂くたびに、その作品に合うような筆を買って、どんどん筆を増やしていきました。

コロナ禍に入っていた時期だったので、作品展(公募展)が行われない、書道用品店で道具を買う人が少ないという状況をまじまじと見ていたので、自分は逆に筆を沢山買っていて、お店に行くたびに1本以上は買っていましたね。

今や筆が大量にありますが、それぞれいつ頃買ったとか、こういう特性があるとか大体把握しています。

似たような造りの筆があっても、筆屋ごとに性質が分かれたりするもので、沢山買って沢山書いてみると違いがよく見えてきます。

軸の見た目の美しさや、軸の手彫りの格好良さも大切です。

筆はいくらあっても良いものです笑

墨は墨液も固形墨も両方使います。

固形墨は書くうえで非常に良いものですが、知り合いの先生が「墨液もメーカーが一生懸命に作っているんだから、どっちも良いじゃん」って語っていたのを聞いて、僕も割と墨汁を使います。

同じような金額の中でどの墨液が色が綺麗か、筆を洗う時に優しいか、紙との相性など色々選定しています。

やっていることは科学的なことで、感覚的に判断して調整することも多々。

色の出し方や、滲ませ方など、技術と言えば技術ですが、ちょっとした条件でも変わってくるので、そういう面白さもありますね。

紙は沢山のサイズ・種類を在庫して書いています。

触っても何となく分かるけど、書いてみて分かることの方が多く、書きたいものに合わせて紙を変えることもありますし、仕事上の様々な都合に合わせて紙の使い分けもします。

筆の質や墨の質によっても合う合わないがあるので、無数のノウハウが頭の中にあります。

硯は腱鞘炎のため頻繁には使いませんが、見て楽しんだり、持つ楽しみがあり、そこそこ揃えてきました。

中には親戚の蔵を潰す前に、沢山出てきたという硯の中から欲しいものを分けていただいたり。

蔵を潰した後、瓦礫の中から出ていたという硯を頂いたり。(←伝説のような話が昨年ありました笑)

良い硯で磨った墨で書くと、書き心地も変わったりするもので面白いものです。

個人的には石の色合いの良さと形の美しさのある硯が好きですね。

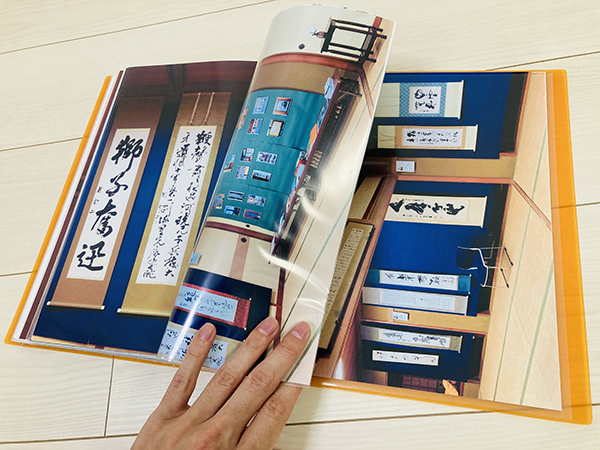

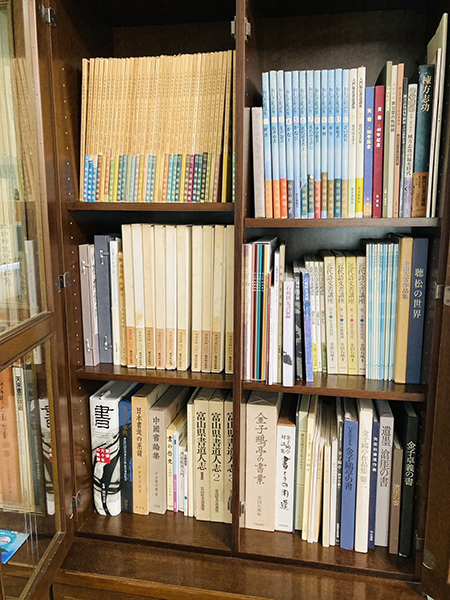

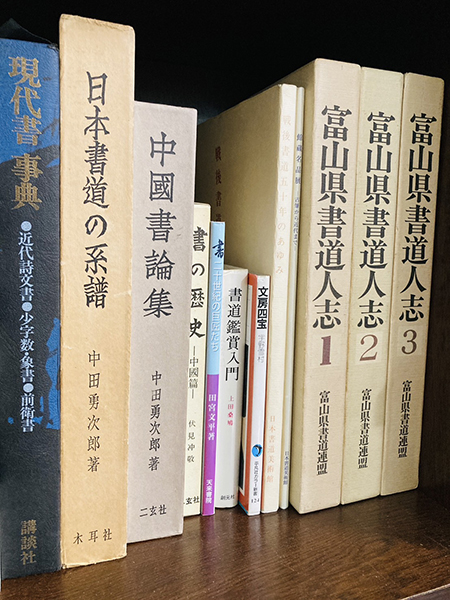

あとは、書籍の収集ですね。

僕の場合は毎日書道系、天来門流関係の書籍(作品集や解説書など)をひたすら集めています。

筆と同じくらいの勢いで沢山買い集めたので、仮に起業時に20冊ほどの本を持っていたとするなら、今は700冊以上は持っていると思います(競書雑誌抜きで)

昭和初期~古い時代の書籍を多く所有していますが、買い求める以前にそんな本があるという存在自体を知らないものが多いので、調べること自体が大変です。

知人、友人から頂くこともあるため、良いものは数冊持つなどしています。

そのため金子鷗亭先生の本が沢山です。

このように、書は所有する楽しみも沢山あります。

道具マニアとしてはこれが一番の楽しみかもしれませんね。

書く楽しさ

書道をしない人に分かりにくい”書く楽しさ”。

字を書くのが苦手ということで書を始める人も多いですが、それが少しずつ書くことに慣れたり、理解して解像度を上げながら上達していくことは、自己実現としての楽しみがあります。

あとは、これはお手軽なモノづくりでもあります。

一から組み立てていくのですが、それが良いお手本があっても、良い道具があっても、簡単には上手に書けない。

でも、少しずつ良くしていく楽しさがあり、これも永遠に良くし続けられる楽しさでもあります。

古典臨書で言うと、その書を書いた千何百年前の人になったつもりで、演じる楽しさがあります。

古典の書が答えであって、そこに対するアプローチは様々。

そのなかで、書き手が生まれながらにして持つ器用さが活きるか、不器用さが活きるかと言う点も様々で面白いです。

自分の場合は羊毛筆による渇筆が良いとか言っていただけますが、それを磨く探求心ゆえの、良くしていく楽しさがあります。

公募展に熱心な他の書き手の方だと、大きな会場で目に入ってくるような魅力的な渇筆の表現に凝ったりする様子も凄いなと思って楽しく見ています。

シンプルで良い線を求めがちな自分ですが、色々と書いてきた中でただ「一」と書くにも上級者と言われる人の中でも雲泥の差があることが分かります。

楽器の世界では「あの人の弾くピアノの音は違う」といったことがあり、同じ道具でも使い手次第で別次元が存在する点で、書道も大変奥深い世界だなと感じます。

僕もそういった”味”を醸し出せる書き手になれたらと思って、線を磨き続けています。

書道教室をやるようになってからは、生徒さんの前で書くことの難しさを感じました。

一人で書いている時は何枚でもやり直しできるのに対して、一発で書いてもその良さが伝わるように90点以上のものを書こうと思うと緊張しますからね。

Instagramのライブは更に、他の先生方が見られるので尚更緊張モノでした。

それも次第に慣れて、今では関係ないことも喋りながら楽しく書けるようになりました。

見て学ぶ楽しさ

これだけ書道にドップリ浸かった生活をしている割には、あまり公募展といった作品展を見に行かない(行けていない)でいます。

行けば行ったで様々な作品、書き方があって見ていて面白いですが、公募展重視の書き手では無いので、少し違う土俵として見ています。

特定の個人にフォーカスした作品展なら時々見に行きます。

ここ2年だと徳島市での石飛博光先生の個展や佐久市の「比田井天来とその流れ」展、光ミュージアムの手島右卿展示室や「桑原翠邦が求めた書」展、銀座での比田井南谷先生の展示以外、ほぼ行ってないかもしれません。

ではどこで見ているのかというと作品集であったり書の関連書籍です。

現代書といわれるものでも、少し古い時代の書が好きなので、家にあるそれらの本から刺激を頂いています。

仕事で何か制作をする際にも、ピンときた書家の作品集を見てから気合いを入れて書いたりします。

ただ作品を見るだけでなく、その書家の背景も学んでいます。

元々歴史が好きな人間なので、書の歴史や現代書の歴史を知ったうえで、どうしてその人の書がそうなったのかを知ると、とても奥深くて面白いんですよね。

これは何が良いかと言うと、コロナ禍であっても、悪天候の中であっても、体調不良の中であっても、家で一人、何度も楽しめるという点です。

作品集や関連書籍にある文章は面白いものの、とても長く、専門性も伴ってくるので読むのに時間が掛かりますが、それだけ暇をさせてくれることの無い世界だという点で、一生楽しめる気しかしません。

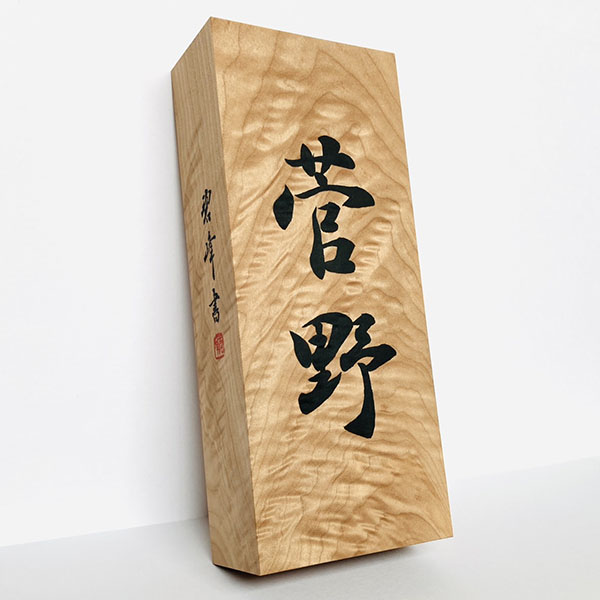

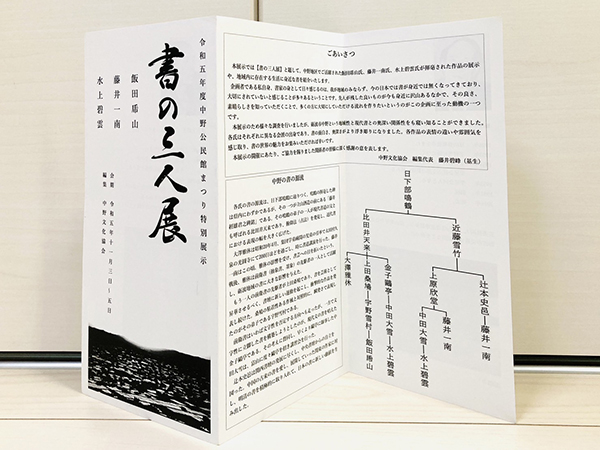

自分の場合はそういった見る楽しみで学んだことを広げて、地元の3名の先生方の功績を紹介する【書の三人展】というものを企画、開催しました。

これは沢山の資料を持っていることも大切でありながら、どこかの分野だけ推すような人間では平等にものを見ることができず、それぞれの書き手の良さを導くことができませんでした。

自ら書き手としてどの作品を展示に選ぶかということも問われましたね。

普段から書に馴染みが無い人でも、見ていただいたからには書の面白さが伝わるようにするにはどうすれば良いかという、課題に取り組む楽しさがありました。

それぞれの書き手の生み出す書は、それぞれ違う顔を持つことを作品を通して示したりするなかで、僕自身刺激を沢山頂きました。

現代書の歴史と、地域の歴史や地理的なものも掛け合わせて、藤井碧峰ならではの分析によってこそ成立する作品展示をできたという点で、非常に思い出深い出来事でした。

さて、思っていたより記事が長くなりましたのでその②に続きます。

藤井碧峰ならではの楽しみ方をもっとお伝えできれば幸いです。