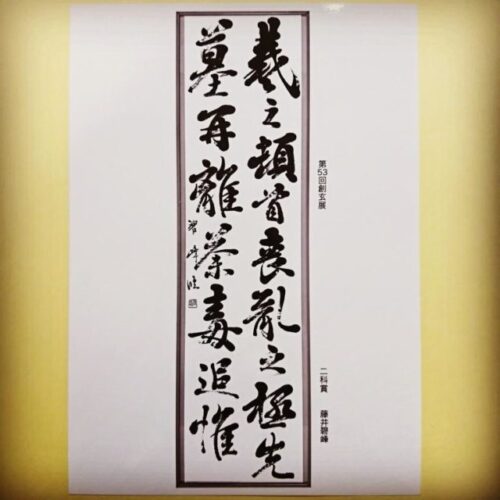

過去作品 王羲之「喪乱帖」

王羲之「喪乱帖」

過去に創玄展の二科に出していた臨書作品ですが、最初に入賞した年は王羲之「建安帖」、次の年は王羲之「喪乱帖」で出品しました。

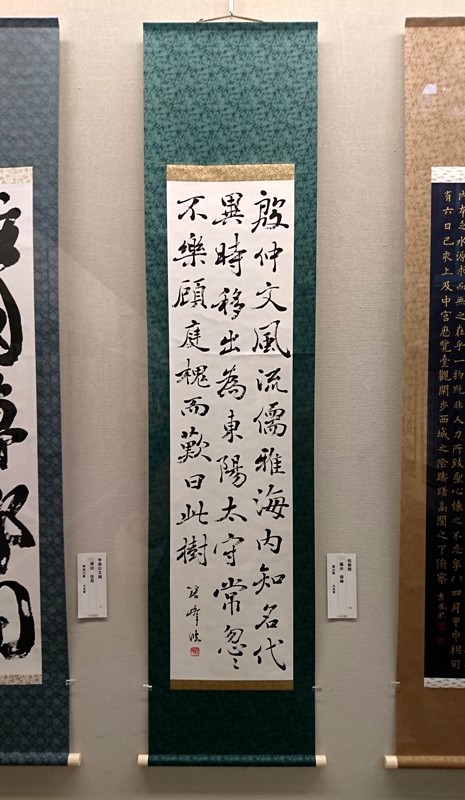

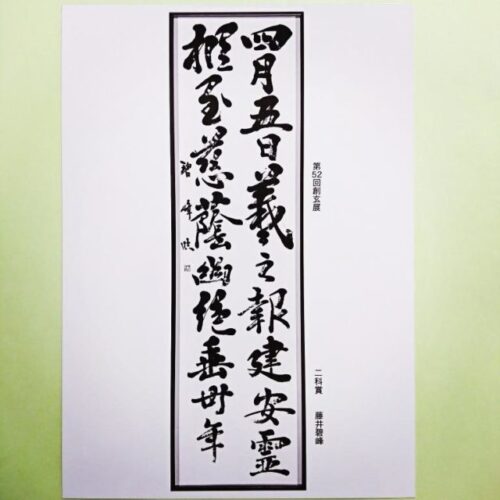

最初の年はこんな「建安帖」を出品しました。

当時は広島熊野筆の仿古堂さんの”暖心”という筆を扱い始めた頃で、先揃えの筆の扱い辛さに苦労しながら沢山書き込んだのを覚えています。

この筆のおかげで羊毛筆の渇筆に魅了されたと同時に、自分の弱点であった線の弱さを補い、改善することができました。

この作品がキッカケで他の先生方と知り合うことができて、非常に思い出深い一作だったりします。

今は掛け軸になって残っています。

その年東京都美術館に飾られた自分の作品を見に行きました。

「二科はどのような作品が入賞しているか」を学びました。

目立つ作品が入賞しやすいことはもちろん、どれくらいの作品なら入賞するかが分かりました。

墨量の多く、線の太い作品は強いです。

後悔の残らぬように書いた喪乱帖

それから富山に帰ってからは翌年の創玄展の臨書作品の題材探しをしました。

自分の中でかっこいいと思える字でありながら、行書の多字数作品に合う題材を。

行書の多字数作品は字面の良さが結構大切です。

字の大小、画数、左右の字の相性など、沢山の要素を考え、法帖とにらみ合いし、”これだ!”と思ったのが王羲之「喪乱帖」でした。

そこからは自分の中でテーマ決めをしました。

『墨量を極力落としつつ、細い線を多用した臨書作品を書く』

『後から見ても文句の付けようのない作品を書く』

入賞しやすい作品の逆を行くテーマにしました。

はっきり言って自己満足の世界です。

そして後から振り返っても”ああー、あの時こう書いていれば良かった”と思わない作品を。

これが書けたら苦労しませんが、腕を磨くことに専念するキッカケになりました。

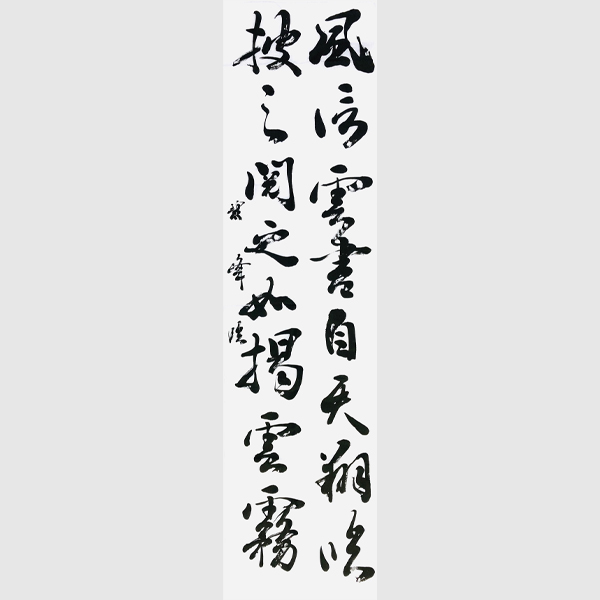

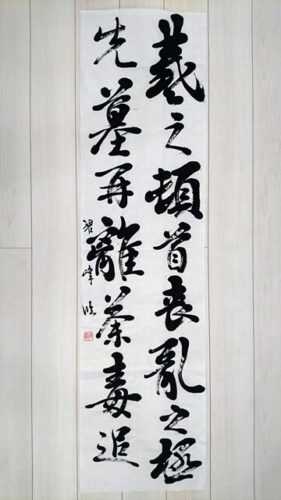

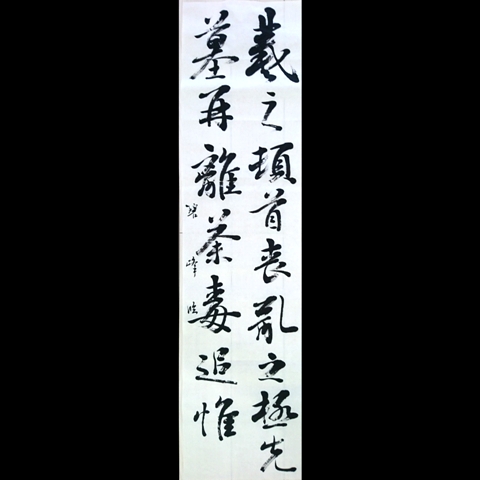

それで出品した「喪乱帖」がこちら。

色々書いておいて早速矛盾するようですが、私はこの作品が好きではありません。笑

当初掛け軸にするつもりでしたが、しないまま終わりました。

それも自分の技術の無さ故の問題なのですが、字の形があまり良くないためにかっこが良くないし、

暖心という筆を使いきれてない点が見た瞬間に分かるからです。

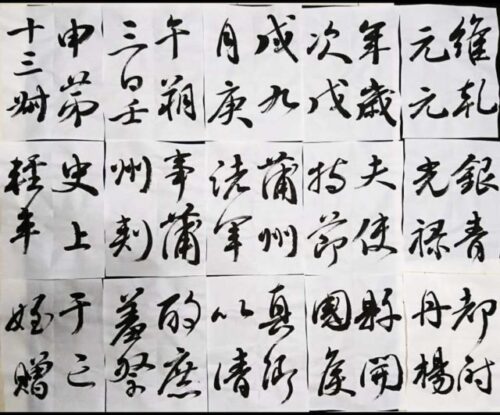

他の候補にはこんな作品がありました。

当時はこれが一番良い作品でしたが今見ると酷いですね。笑

笑うしかないくらい酷いです。

線のキレも無いし。

恥ずかしながら当時はこれで満足していたところがあります。

でも笑える今がある、これで良いんです。

それくらいにこの数年間で急成長しました。

急成長したと思えるくらいに相当書き込んだし、相当落ち込みもしたし、悔しさをバネに筆を取る日々が続きました。

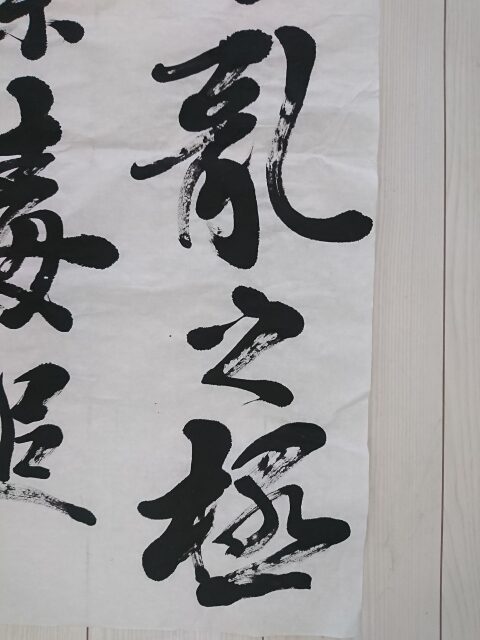

部分的に見れば良い点はあります。

こういうところの渇筆の出し方や・・・

こういう渇筆の出し方(渇筆だけかいな)

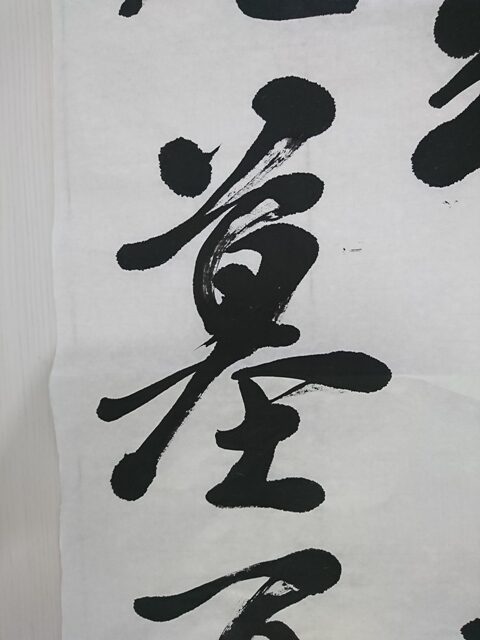

無駄にカッコいい「墓」という字。

それから歩んだ2年が濃厚でした。

先生に「もっと線の冴えた字を書きなさい」と何度も言われました。

当時は結構競書でも写真版に載るような感じでしたし、自分自身ベストを尽くした作品が評される感じになっていたのですが、それでも足りないものがあると素直に指摘してくれた先生に感謝しています。

”冴えた線”それはゆっくり書いていては出ない、確かな筆致があっての線です。

果たして”冴えた線”とはどんなものなのか?そういうことを考えながら研究しました。

最近はそれを理解できましたが、冴えた線を理解するのに役立ったのは【仮名】です。

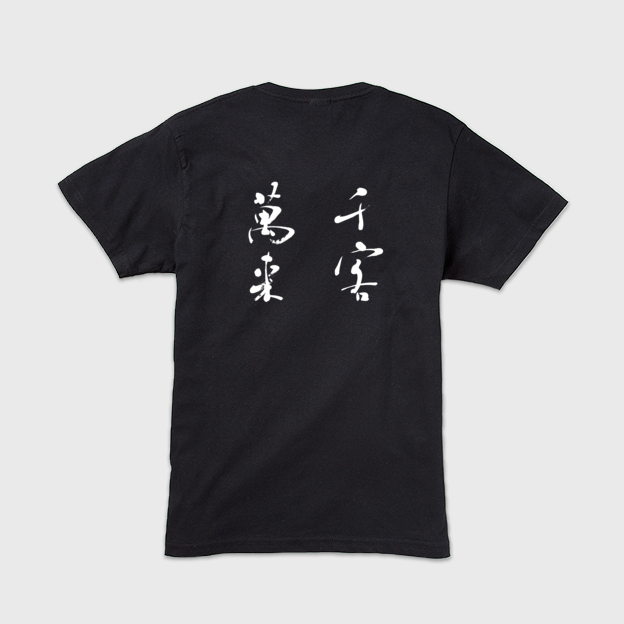

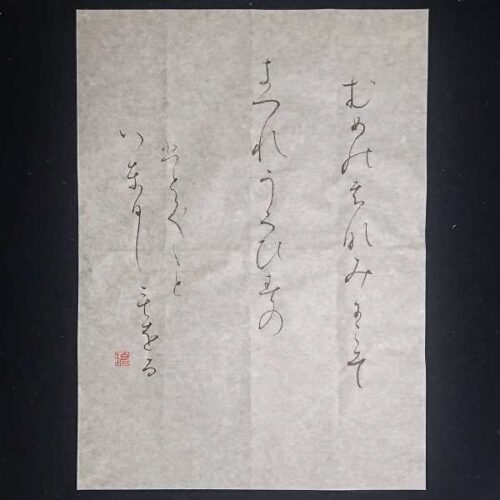

これは冴えてない線の仮名ですが、冴えとはキレみたいなものでもあります。

キレを追求していくとなると並々ならぬ時間を要しますが、明らかに雰囲気が変わります。

当初、先生は『仮名を練習すれば漢字も上手くなる』と仰っていましたが、その意味が何年も経って実感できるようになりました。

競書誌で最優秀作品として写真版に載っていた作品も今では笑える作品になりました。

数年経ってそう思えるということは自分のレベルが上がったから故に起こることです。

当時は最高のものを書いて出して評されたと喜んでいたはずなのに。

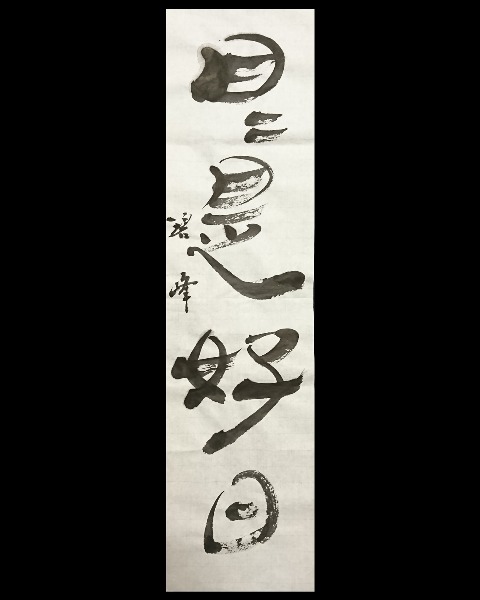

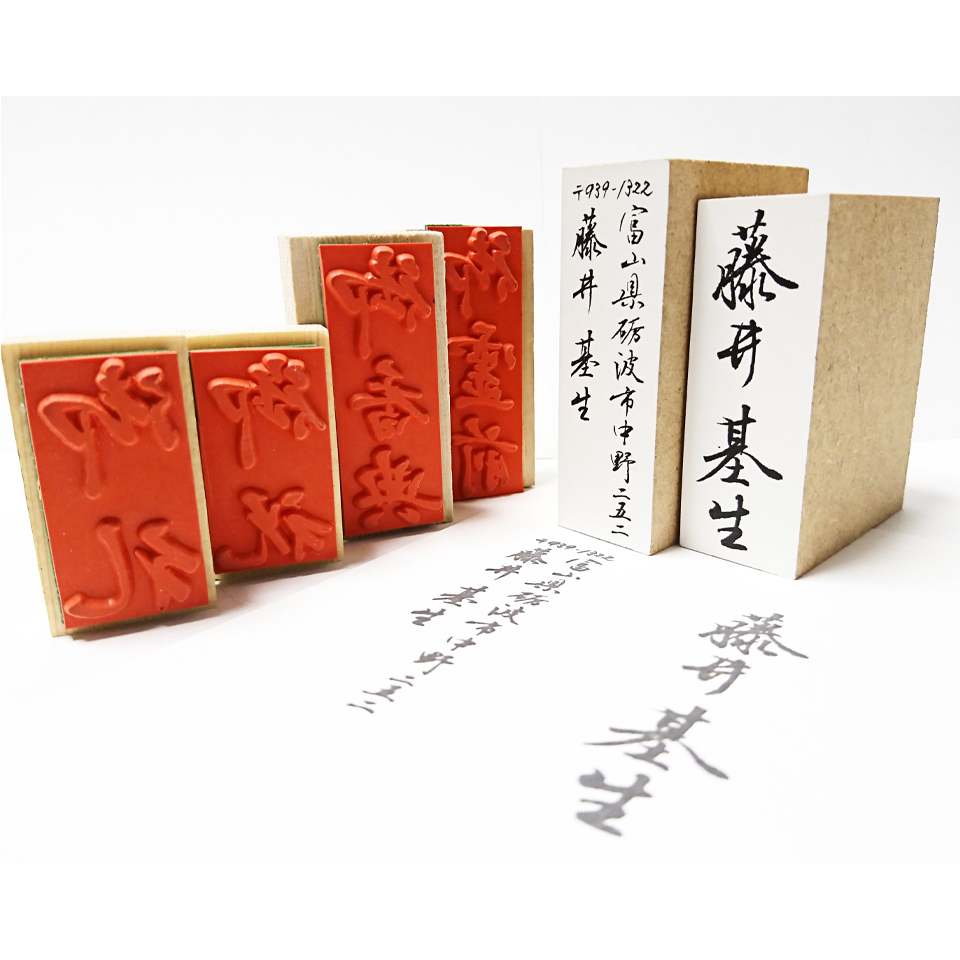

作品のサイズは違いますが、今ではこんな字になりました。

作品展用の書き方ではないため、字が細くなってはあおりますが、

全体でのまとまり方が全然違います。

常々思うことは、書道家に学び続けることは不可欠だということです。

全然字を練習していない、書道を学んでいない人がネットに書道家を名乗って沢山出ていることは字を見た瞬間に分かります。

私のように恥ずかしながらも堂々と日頃の書作品を投稿できる人間がいないのは、そういうことです。

完璧な人間がいないことはご存知な通り、完璧な書道家もいません。

未熟であるが故に成長し続けるという人間味を晒しだしつつも、誠意持ってその時その時の精一杯の字を書く。

それが書道家のあるべき姿だと、過去作品を見てそう思いました!