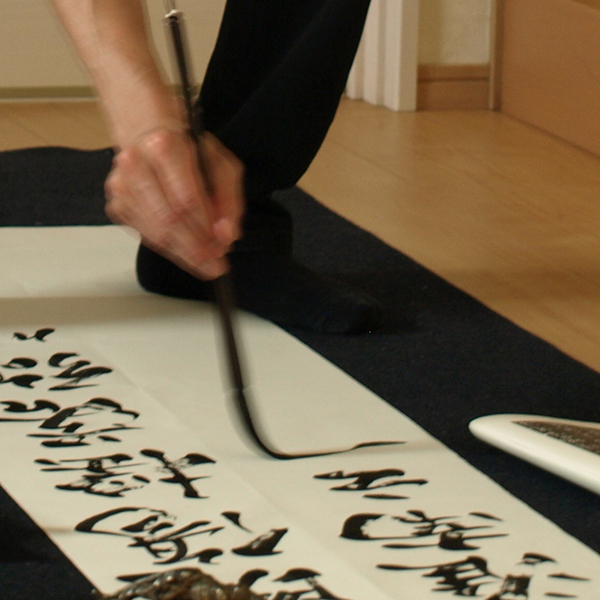

書道における近代詩文書作品の魅力と面白さ

近代詩文書とは?その魅力は?

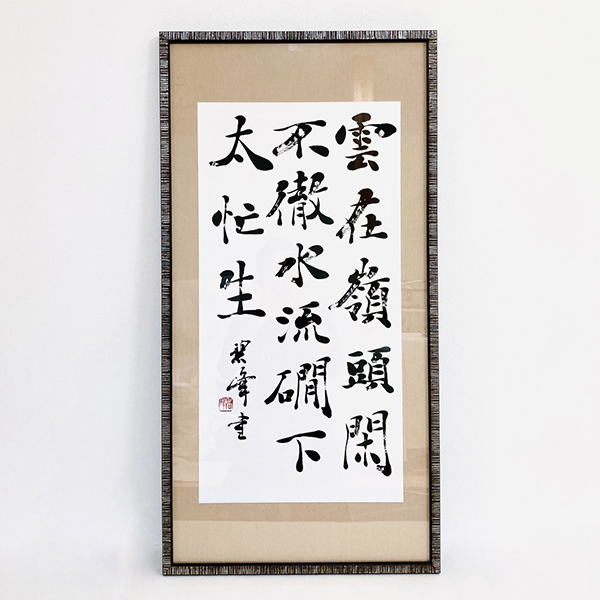

このブログには私の書いた漢字作品ばかり出ているのですが、【近代詩文書】というものも書きます。

こちらは別名で”漢字かな交じり書””調和体”と呼ばれたりなんかしますが、実際には調和体と近代詩文書は違いますね。

近代詩文書は、漢字や仮名が交ざった現代の言葉を書で表現するというジャンルです。

昭和の初期ごろまでは書は漢字、仮名で無ければならないというような風潮があったそうですが、それでは専門家しか読むことができない。

そんななかで、”誰でも読むことができるような書作品を作ろう”ということで金子鴎亭先生によって発案されたのが近代詩文書です(ちょっと説明間違えてたらすみません)

漢字は表現として硬いものです。

直線的な成り立ちをしていて、画数も多いため一字の中でも流れがブツブツと切れる感じ。

仮名はやわらかいものです。

画数が少なくて、曲線的な成り立ちをしています。

これを調和させるにはどちらかをどちらかに歩み寄らせなければいけません。

漢字を仮名に合わせる、仮名を漢字に合わせる。

非常に難しいと思うのですが、近代詩文書は自分たちが身近に感じている言葉や、お気に入りの言葉を自分のリズム感で表現できる、その詩句にあった雰囲気で表現できるという点で優れた、魅力的な書です。

色んなパターンの近代詩文書を見てみましょう

最初から自分の作品で示そうとすると大変なことになるので、定期的に他の先生方の書かれた近代詩文書の作品を参考にして書いて勉強したものをお見せします。

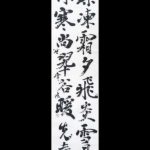

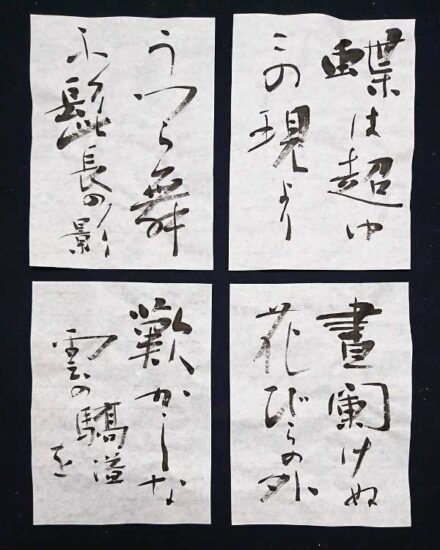

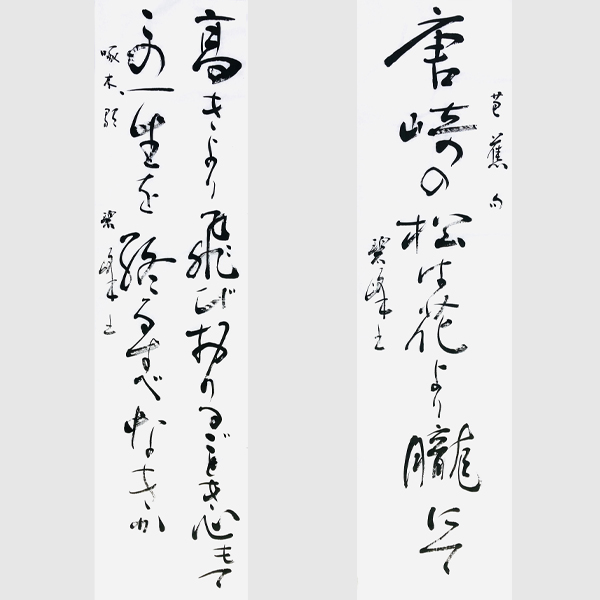

『蝶は超ゆ、この現より、うつら舞ふ髭長の影。昼闌けぬ。花びらの外、歎かじな、雲の驕溢を』北原白秋

こちらは金子卓義先生の書かれた北原白秋の詩を真似しました。

真似するというと「臨書」といった響きになるのですが、大抵初心者の方は姿形を真似するというところから始まると思います。(「習作」と言います)

しかし、その状態で筆勢を表すことは難しいです。

こちらも臨書と同じく、書かれた当時の筆遣い、スピード感、リズム感を意識しながら書くと多くのことを学ぶことができます。

このリズム感というのが大切で、その詩句が書かれた背景や内容に基づいて表現すると、その作品の深みが一層深くなります。

逆に書を見る側の視点では、どんなリズムで書かれたか想像できると面白いはずです。

近代詩文書の発案者、金子鴎亭先生は、

「書というものはリズム、リズムのあるのは書。リズムの無いのは字なんだ」

との言葉を遺されています。

作品を書かれた先生方がその詩句の内容をどのように受け止められ、書道作品としてどう表現されたかを学ぼうとしたときに、実際にその字を自分の手で再現してみるのは非常に良い勉強になります。

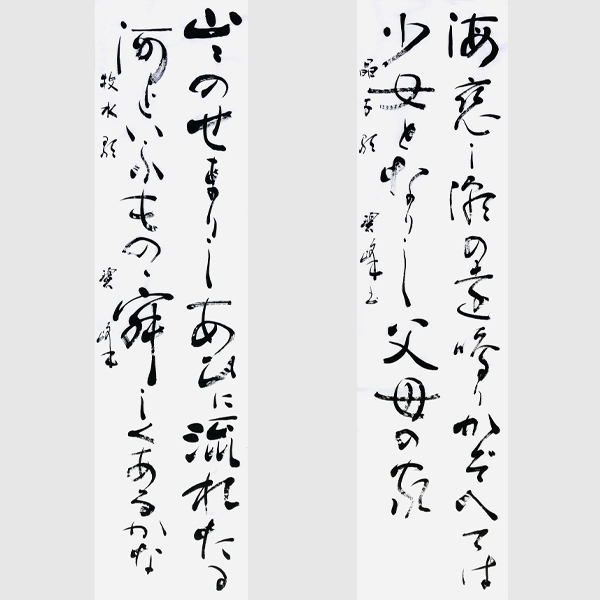

『山々のせまりしあひに流れたる河といふものの寂しくあるかな』若山牧水

『海恋し潮の遠鳴りかぞへては少女となりし父母の家』与謝野晶子

『高きより飛びおりるごとき心もてこの一生を終るすべなきか』石川啄木

『唐崎の松は花より朧にて』松尾芭蕉

真似のクオリティは別として(笑)リズム感であったり、所々に現れる金子鷗亭先生の技の巧みなところを凄く感じ取ることができます。

これもずっと何年もやってきているのですが、その時その時の技術レベルによって感じ取る凄さの要素が違うのも面白い点です。

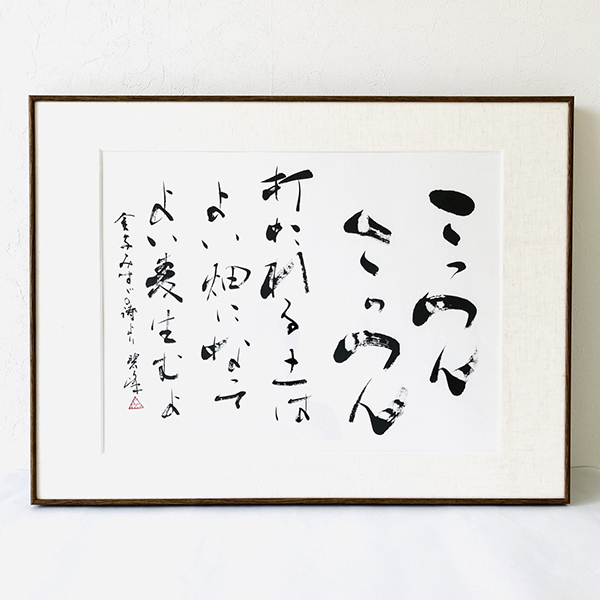

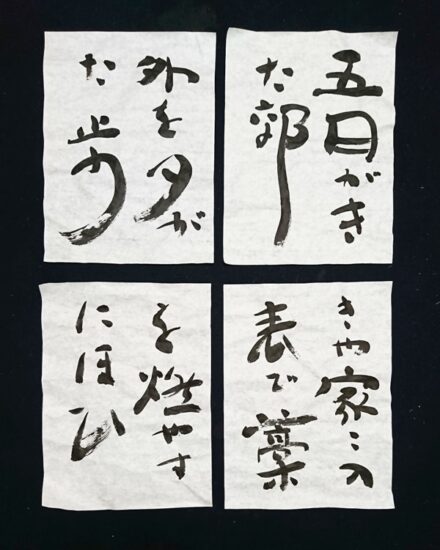

『五月がきた郊外を夕がた歩きゃ家々の表で藁を燃やすにほひ』木下杢太郎

こちらは青木香流先生の作品を真似しました。

良い書というのは、こうして真似して書いていると古典であったりリズム感を感じます。

比田井天来先生なり金子鴎亭先生なり、古典に立脚した書を大切にされているので、俗っぽくない書だと感じます。

「これなら普通に書けそうだ!」と思う方もいたりするかもしれませんが、やはり書道は古典の臨書学習をしているか否かで結構な違いを感じます。

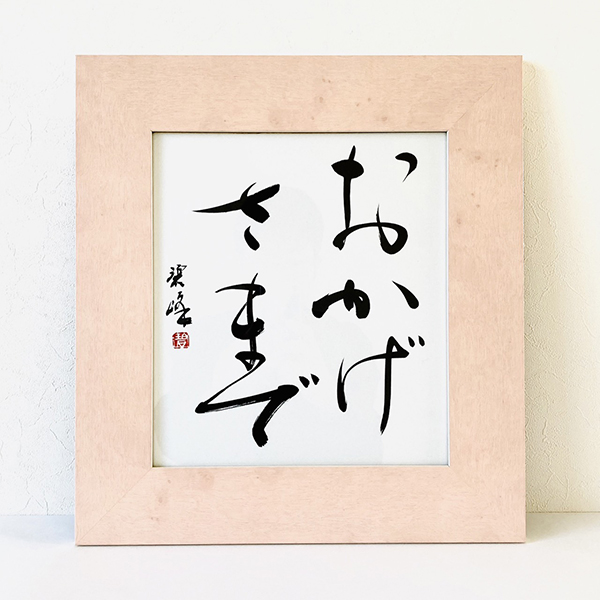

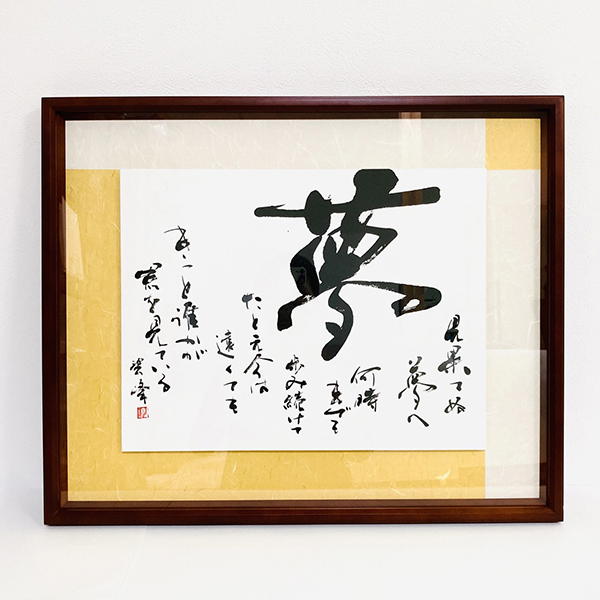

『見果てぬ夢へ何時までも歩み続けて、たとえ今は遠くても、きっと誰かが君を見ている(自作詩)』

普通に並べて書くのもありですが、こうやって文章の配置を変えることも競書雑誌やテキストを通して他の方の作品から学ぶことができます。

そして自分で考えてチャレンジしてみることも大切です。

こちらは半紙で書いているのですが、半紙の中でも余白の使い方で世界が広く見えるので書道の世界は奥深いなと感じます。

またこれには仮名で使われる”ちらし書き”という技術が役立ちます。

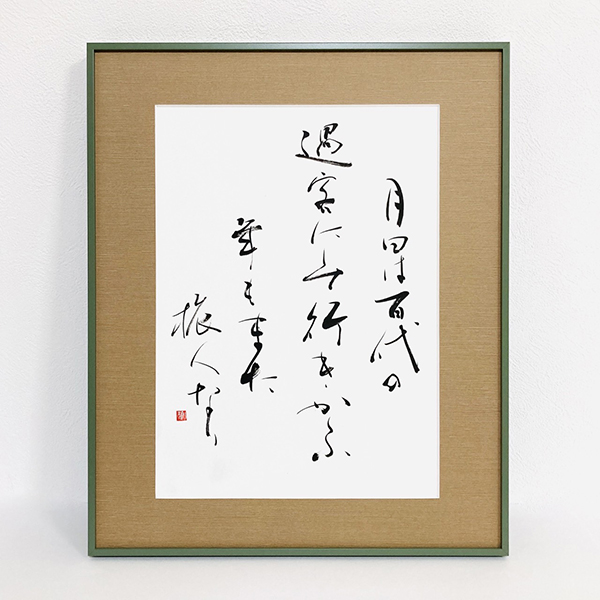

『月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり(松尾芭蕉「奥の細道」の冒頭より)』

歴史を感じさせる雰囲気、ということを考えた時に、あまり力強さはいらないと感じ、仮名を書く気分で漢字を織り交ぜて書きました。

仮名は仮名で、漢字は漢字で書いていた期間が長かったため、自分の中で上手く近代詩文書作品として消化しました。

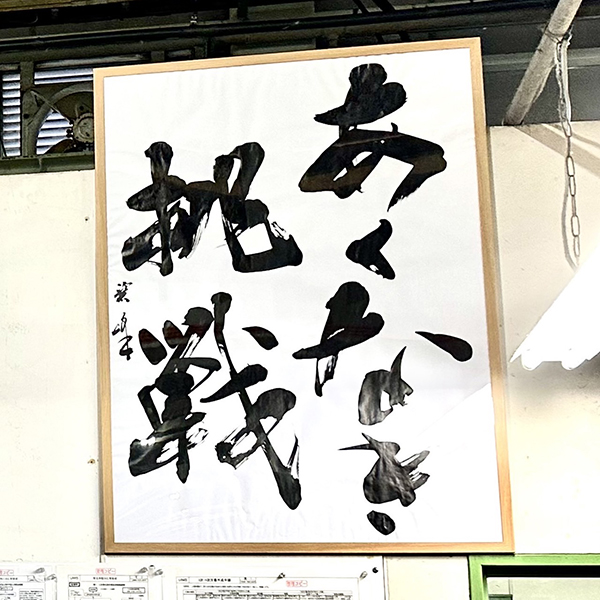

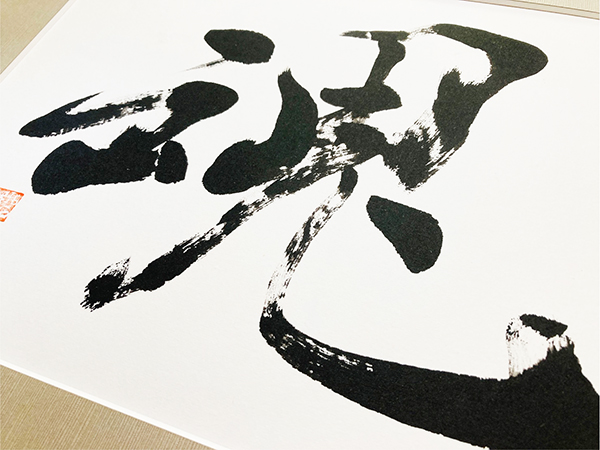

『高志の豪瀑 轟音を立てて大地削り時を刻む(自作詩)』(175x55cm)

この『高志』という言葉を使いたくて、自作詩として富山の称名滝のことを書いてみたものです。

豪快な滝なので、大字部分は筆2本で書いて荒々しい雰囲気を作りました。

これまでも今後もですが、作品展等に近代詩文書を出品する際には、自分の見ている景色、世界観を書にしたいと考えています。

音楽で言うシンガーソングライターのようなことですが、やはり書き手としてより自分の心の底から湧き出る感情、想いを大切にした活動をしていきたいです。

多くを学ぶことで書は良くなる

やはり一つの偏った流儀を学ぶよりは、多くの書を学び、それぞれの良さを学んだ上で、自分の書というものを作っていくという過程が私にとって理想です。

書道家を名乗る限りは自分の書というものを確立していかなければいけません。

先日も記しましたが、書道家を名乗ることは自分の字に責任を持つこと。

しかし一つのやり方に固執してはいけないので、常に学び、変化し続けなくてはいけない。

こう書くと辛い道のように見えますが、書を学ぶことは楽しいことです。

様々な表現方法を身に付け、色んな言葉を自在に表現できるようになりたいなと思います。

そしてお客様のご依頼は少しでも、いや、とことんその方の想いを形にして、書道家として世界一誠実な仕事をしていきたいと考えています。

道は果てなく、頑張るほかありません。