【個人事業主の会社の辞め方①】|退職の流れ、判断、理由

会社を辞めて個人で起業した人の経験談

先月、富山大学での授業「しごとーく」に参加して、学生たちに講演してきました。

後半は生徒からの質問タイムがあったのですが、事前打ち合わせで質問が無かった時の御題が決まっていました。

嬉しいことに優秀な生徒が多く、実際には使われなかったので(笑)、そちらをネタにしてこの記事を書きます。

題して【個人事業主の会社の辞め方】です。

いつも文章量が多いのですが、極力シンプルにするように努めました。

会社を辞めて個人で起業した人の経験談として、

・退職の流れ

・辞めた理由

について触れていますが、前職のどういう環境が今に影響しているか、初めて詳細に触れていますのでご覧いただければ幸いです。

会社の辞め方

【退職の流れ】

「会社では4月頃と10月頃に人事異動があったので、異動の邪魔にならないように8月末に上司に退職の意を伝えた。翌年の3月31日に退職することが決定」

↓

その部署は3年半ほど経験し、大体3年で異動する組織であることを考えると、10月の異動で該当者になる可能性が大いにあったため。

会社の流れを読むことによって、会社側のストレスも自分のストレスも減らすことができる。

「退職願を書くように言われたが、上のほうで退職届を出せやら、ウチは退職願で出すんやなどと振り回されて、何度も書き直しさせられて退職願(たしか)を提出した」

↓

当時はそんなに実用書は得意では無かったが、方眼紙に下書きを書いて、極力綺麗な字で提出できるように努めたのが思い出で、30枚ほど納得できるまで書いた。

「翌年1月半ば頃に辞めることを職場の仲間に伝えた」

↓

告知は早過ぎても遅過ぎても弊害があるというところで、色々考えるとこのタイミングに。

なお、会社を辞めると上席に言って間もない頃に、更に上の人が本社で僕の退職をベラベラ喋っていた事件があり非常にストレスだった。

いつかは周りに知られることではあるが、他人の感情を無視して、ただのネタのようにする人間は許さないし、下品に見られているということに気づいてね。

「最後の2か月ほどで、字を読めれば誰にでも嫌でも分かるようなマニュアルを作成して去った」

↓

自分しかできない業務内容で、休めないでいて沢山溜まっていた有休も、引き継ぎのために使えず消えることは分かっていたので、退職後にお金の発生するわけもない電話対応を減らすため。

ただ、冗談抜きで絶対にミスの許されない仕事だったので、全力で徹底的に作り込んだ。

「出社最終日は朝7時過ぎから、一番お世話になっていた作業班の詰所に行って、その後も関係した方々の部署を回ってご挨拶」

↓

挨拶周り用のお菓子選びも結構悩むもので、120人分用意するにも事前準備が必要なため大変だった。中尾清月堂さんにお世話になった。

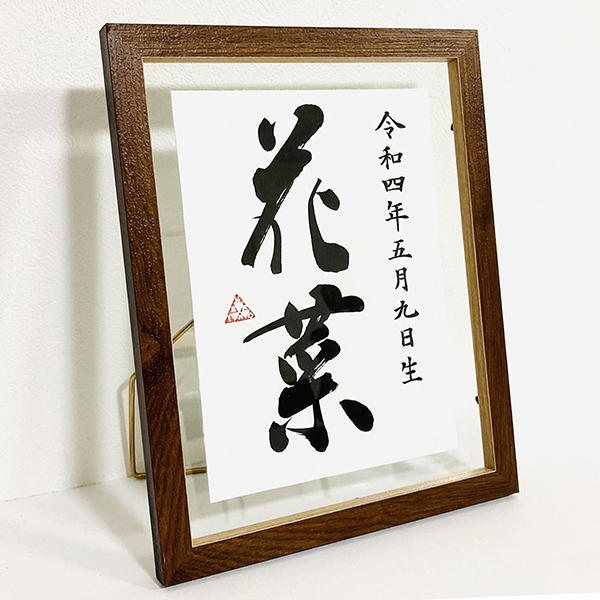

また、特別な方には色紙の書をプレゼントした。

「最後の忘年会には普通に参加。退職後の所属部門の懇親会は旅と重なり不参加。仲良くしていた方々のお別れ会は数回」

↓

忘年会では辞めることが決まっていたが、抽選くじでスーツ仕立券が当たって、オーダースーツを作ることに。起業後時々活躍するが、良い意味で僕のためにあった景品。

所属部門の懇親会は旅のタイミングと重なり行けず。予想通りお金が返ってくることもなく、何かもらえるわけでも無いという、まあそんな感じ。

その代わり、仲良くしていた方々がお別れ会を開いてくれて、本当に良い会社員生活だったなと実感。

【辞めた理由】

「25歳の頃、”27歳で会社に残るか起業するかを決断し、28歳から実際に実行すること”を決めた」

↓

多くのサラリーマンは”辞める辞める”と言って、実行しないのを知っているから、タイムリミットを設けた。

元々中学生の頃から起業を志していたが故に、月日が無情に流れていくことに焦りを感じていたのだと思う。

「組織にいると自分には受け入れられない選択を上のほうでされることがあったから」

↓

自分がその組織にいる限り、その場が良くなっていなかければいけないという信念のなか、懸命に仕事に打ち込んできたが、絶対的に変えられないものがあると知らしめられたことが大きなキッカケの一つ。

「当時現場作業員の方々から、『お前書道で食べていくことはできんもんか?』と時々言われて、『やり方次第で上手くいくと思います』と答えていた。」

↓

退職の1年ほど前、まだ起業内容は決めていなかったが、ネットの世界なら書道で勝算が持てると思っていた。

書道であろうとなかろうと、起業という難題に立ち向かって自分自身を賭けてみたかった気持ちは大きい。

また、25歳の頃から経営のことをビジネス書やニュースを通して、ドップリ浸かるほど学んでいたので、”経営の力”で勝負することで起業の失敗を減らせるのでは、新しいロールモデルになれる、夢のある大きなことをできるのではと感じた。

「富山県の国際物流の最先端で繊細に働き続けて、良い仕事ができるようになっていったなかで、自分自身の力を試したくなったこと」

↓

いつも最先端、最先端と書いているものの、誇大広告に見えていると思うので、初めてここでちゃんと解説。

倉庫といつも書くが、CFS(Container Freight Station)、つまり輸出入貨物の集積、保管、蔵置する荷捌き場所の現場オペレーターをしていて、ここで輸出許可のための対査チェックをするのが自分の主な任務。

英語の輸出書類をもとに、輸出する品物がちゃんと書類通りの数量、荷姿、品番、ロット等で倉庫に着ているかチェックし、通関課に連絡して許可を切ってもらう。

許可が切れ次第、現場のチェッカーに連絡して、海上コンテナに積む段取りをしてもらう。

チェッカーが勘違いして出すこともあるし、チェッカーがリフトマンに指示した際に、間違った品物を出す場合もあり、どうしたらミスを皆無にできるかを、常に見る側の視点に立って考えるのも重要な任務。

そんな自分のいたCFSはAEO制度(Authorized Economic Operator)というものを富山の中でも先んじて取り入れた、大変厳しい、一歩間違えると会社の輸出入業務が停止し、富山の国際物流も止まらせてしまうようなところ。

前任者からの引き継ぎが無かったので最初からピリピリモードだったが、上席や通関課、時には税関の力も借りながら、正しい任務をできるように一から組み立てていった。

輸出のための荷姿にするため、30kgの品物をひたすらパレッタイズ(荷積み)することもあったり、危険な作業も相当こなすなど、ここには書ききれない激しい何かが沢山あり、事務職員としては異様であったが、4年間フルで負荷の掛かる環境にいただけで相当鍛えられるもの。

相当な無茶をしながら、この業務における正義とは何かを問いながら、自分の手でできる限り変えてきた。

そして、会社内、会社外問わず、沢山の信頼してくれる仲間ができた。

つまり良い仕事をする自信を付けさせて、ここに収まっていてはいけないと心の底から思わせてくれたのが、この会社員生活であり、仲間であったということ。

所々ツッコミというか苦言は書くけど、良いことからも悪いことからも学んだことが多過ぎて。

この会社に行っていた6年間が仕事職人藤井碧峰を創り上げたのであって、本当に感謝しているのです。