墨で木に書く本物の手書き表札|オーダーメイド表札

本物の字と最高の材料による手書き表札をお届け

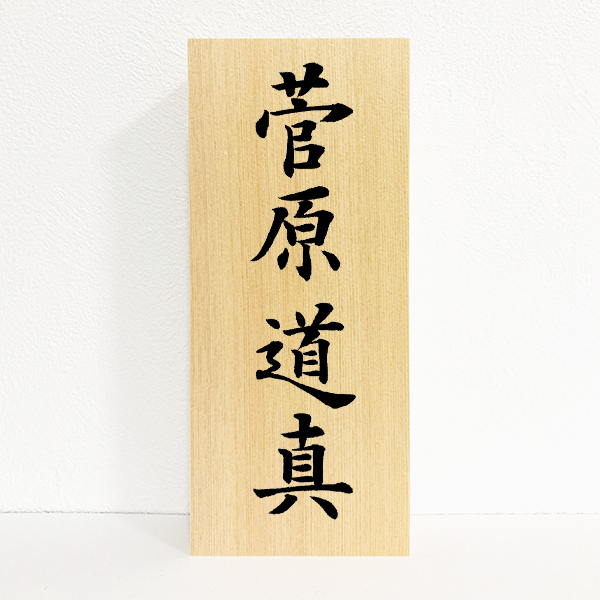

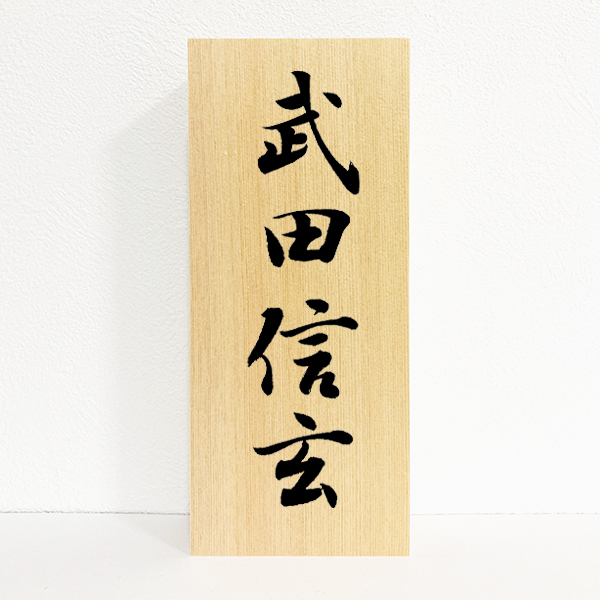

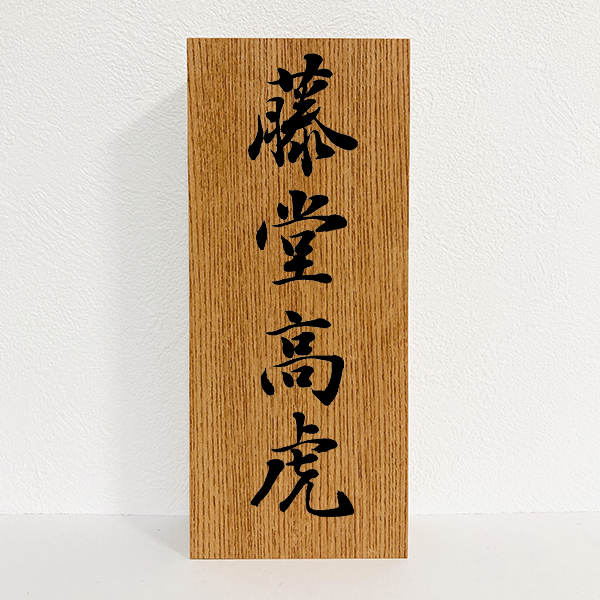

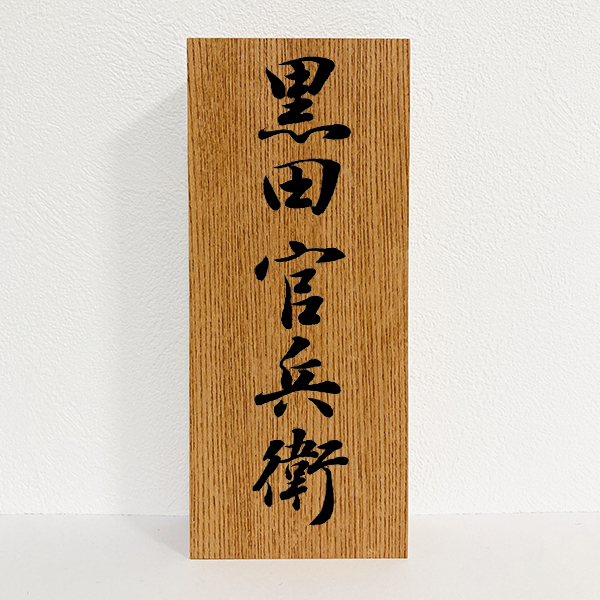

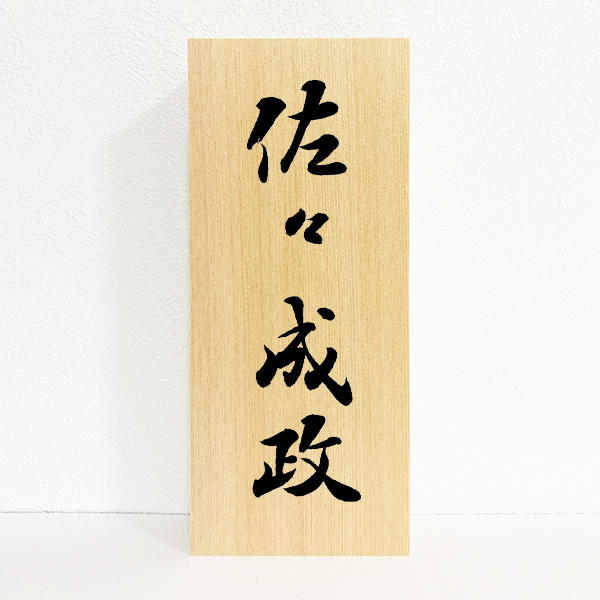

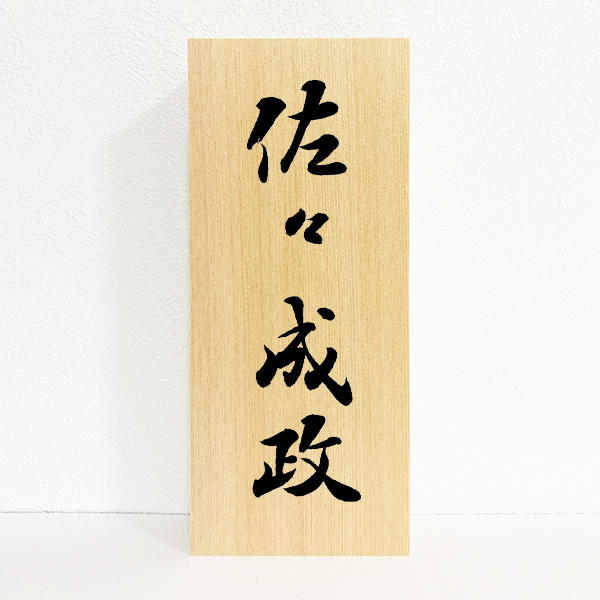

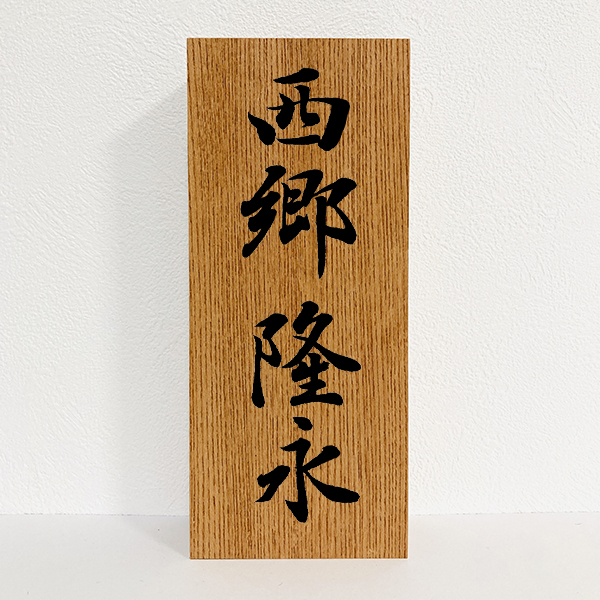

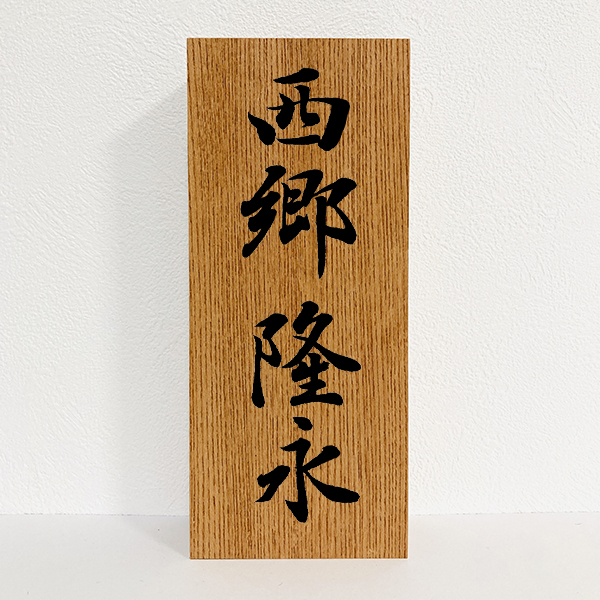

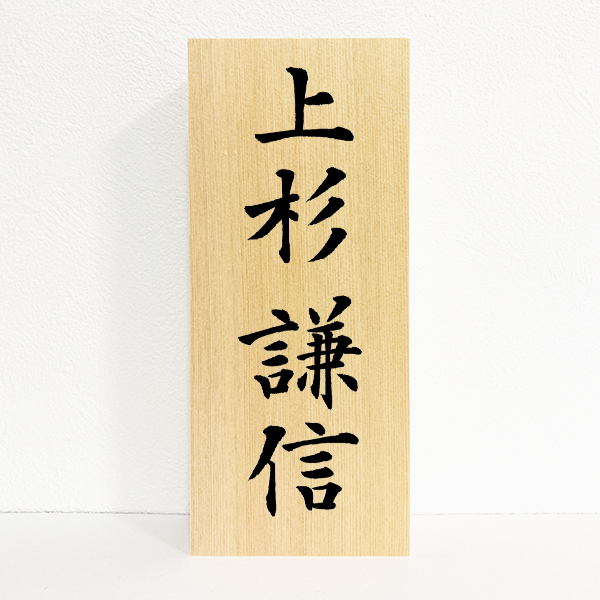

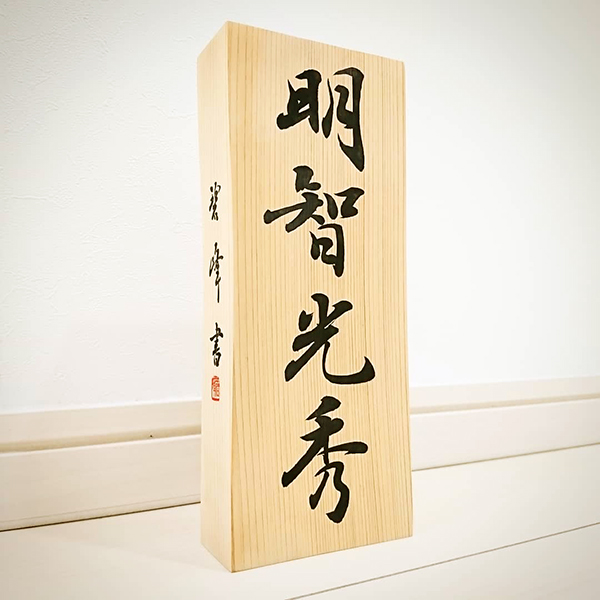

ずっと好評で制作させていただいている、藤井碧峰の手掛ける【書道家の手書きオーダーメイド表札】シリーズ。

家のスタイルが変わっていき、木の表札を手にされる方が少なっている時代に反して、沢山のご依頼を頂いております。

書道家の手掛ける手書き表札としては日本で一番沢山書いているのではないかと思います。

手書きオーダーメイド表札シリーズは分かりやすく言えば、【本物の字と最高の材料による手書き表札】をお届けします、という内容です。

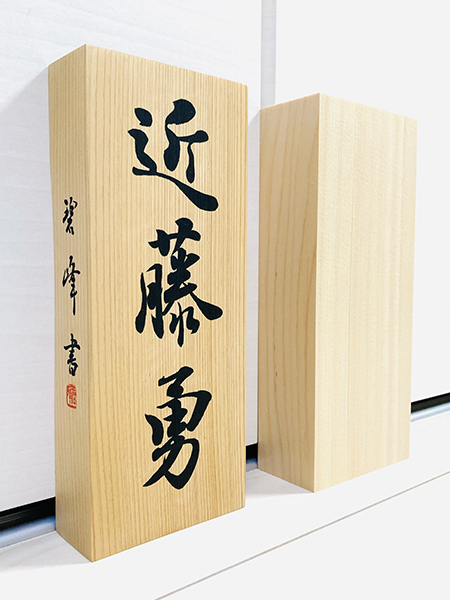

商品として、手書きである良さ、正統派の書の良さ、質の良い木の持つ品の良さなど、どれを取ってもここでしか手に入らない表札であることを目指しています。

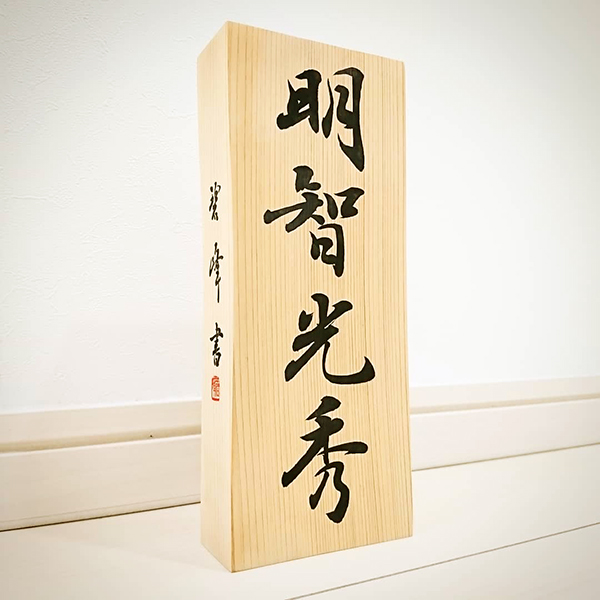

ただし木へ直接書く表札は、何といっても仕事として難易度が高いです。

ヒノキに関しては、天候条件や1枚1枚の材料次第で滲んで大変なことになります。

失敗すると木を削るしかありませんし、削るのも技術がいるため厄介です。

いくら良い草稿を書いてお見せできたとしても、再現性の高い揮毫の技術が無ければ成立しない仕事が手書き表札です。

以前お会いしたお客様によると、地元の書道家に表札の制作を依頼したところ「表札は難しいから書きたくない」と言われたそうです。

当然、書く人は誰かしらいますが、沢山の数を書き、かつ定期的に木に書いていなければ、この木の表札の揮毫は上手くできないことを、私は起業時からの経験によって知りました。

この記事では、何故この表札が選ばれ続けるのかを、私自身のこの商品に掛けるこだわりと、実際に手にされたお客様の声も合わせて紹介させていただきます。

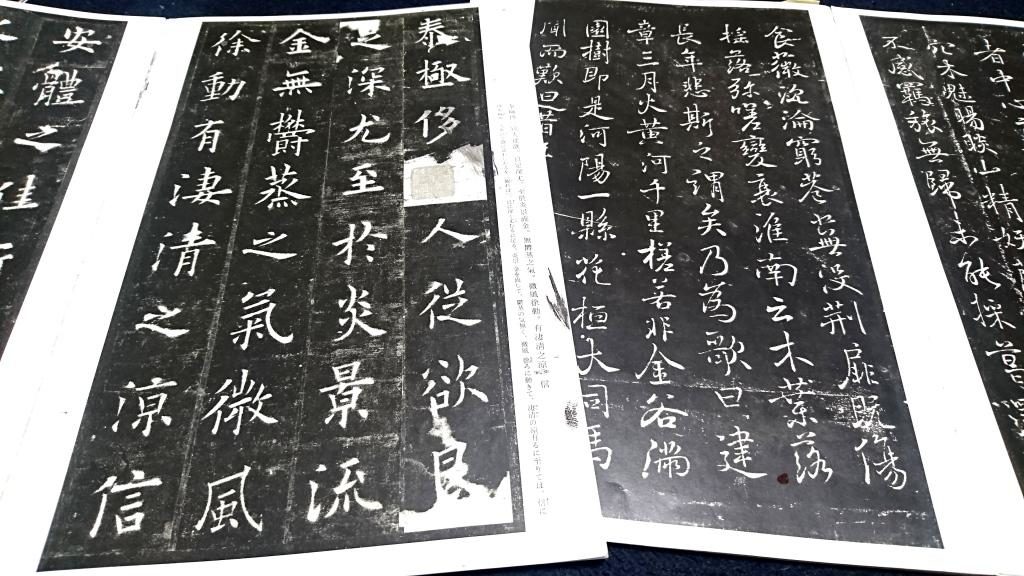

表札の書体レパートリーの豊富さ

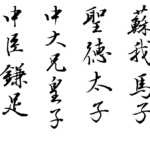

藤井碧峰の手掛ける手書き表札は、

・楷書

・行書

・隷書

の3つの書体にてお届けしております。

※正方形表札の場合はアルファベットも書きます。

それぞれに、

・カチッとした楷書

・柔らかい楷書

・キリッとした行書

・力強い行書

・細目の隷書

・太目の隷書

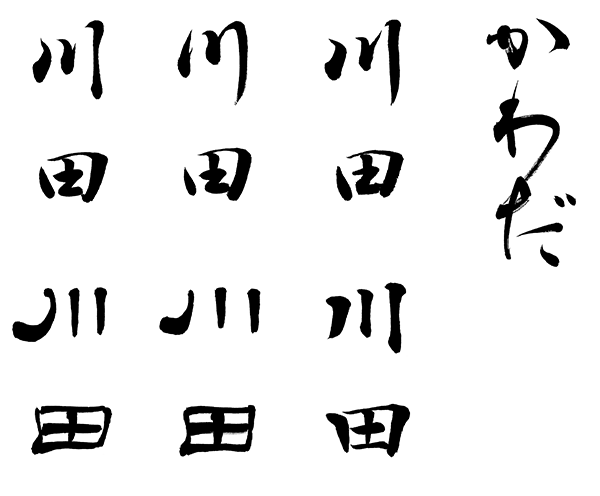

など、ここには書ききれないほど沢山レパートリーがございます。

一般的には一人の書道家では困難なことを、それぞれにご期待を裏切らない質でお届けするのが私の仕事です。

ご依頼を頂いた際には、草稿にて数点の書体のお見せして、お選びいただいております。

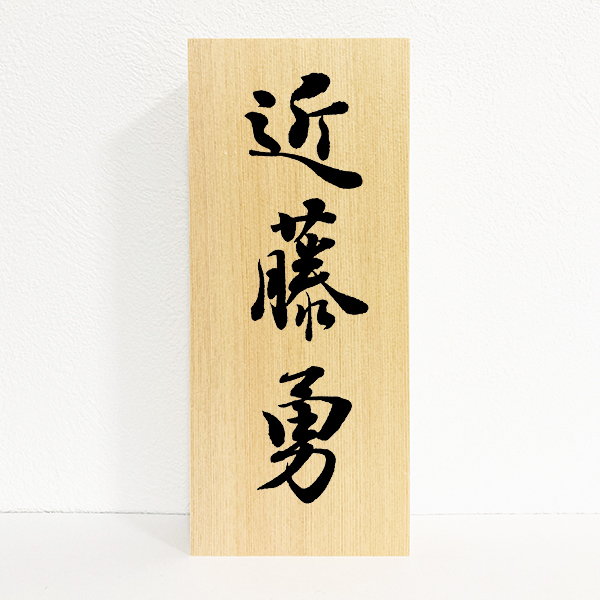

こちらは「川田」さんの制作例です。(※こんなにお見せできるということではありません)

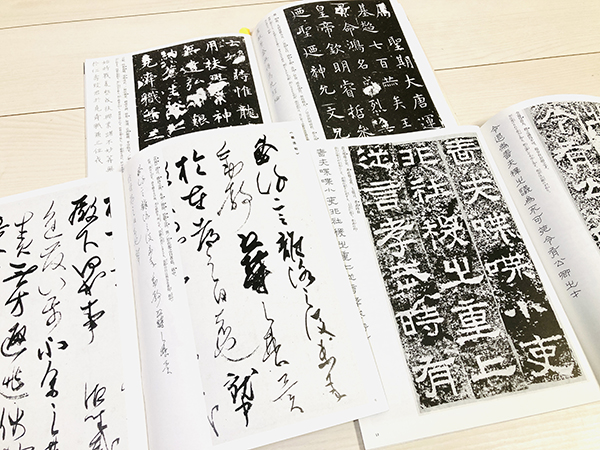

「正統派書道家」と名乗ってきた私ですが、日々書の古典を学び続けることで、独りよがりではない、本物の字をお届けすることを起業時より大切にしてきております。

それは得意な古典、書体のみ学び続けるのではなく、中国で言えば唐以前、日本では三筆以前の古典の書を幅広く学ぶことで書の源流を辿り、”書とは何か?”という原点にまで及びながら、自分の腕を磨いていくことを意味しています。

起業時は楷書と行書を主体とした表札の揮毫を行っていましたが、その後隷書の表札も揮毫するようになりました。

それは不確かなものをお届けするのは職人として間違っているという考えのもとの判断であり、自分で自分らしくも良い字が書けるようになってようやく送り出すようになったのです。

一定以上のクオリティでお届けできないのであれば、制作を受けるべきではないからです。

表札はただ様々な書体を書ければ良いというわけではなく、表札には表札に合う字の書き方があります。

他の商品の「筆文字スタンプ」シリーズにも、慶弔印なら慶弔印に合った字の書き方もあります。

それに合わせた書き方をできるのが、沢山手書き表札を書いてきた藤井碧峰の強みの一つです。

【人のためにならないことはしない】

という、職人として当然でありながら、当たり前に皆ができないことを大切にし続けています。

【手書き表札、彫刻表札書体ギャラリー|楷書・行書・隷書】

では沢山の表札サンプルより、ご検討いただくことが可能です。

商品の性質上、どうしても字の好き嫌いが出てきてしまいますので、「藤井碧峰に是非依頼したい!」と感じたうえでご依頼いただければ幸いです。

なお、ご依頼時は「商品イメージの〜みたいに書いてくれたら嬉しいです」といったようにお伝えいただけるとスムーズです。

もちろんご希望のサンプルの字と書くお名前は一緒では無いはずですので、実際にできるものと多少のイメージのずれが生じますが、極力そのずれを少なくできるよう努めることで、お客様の満足度に繋げております。

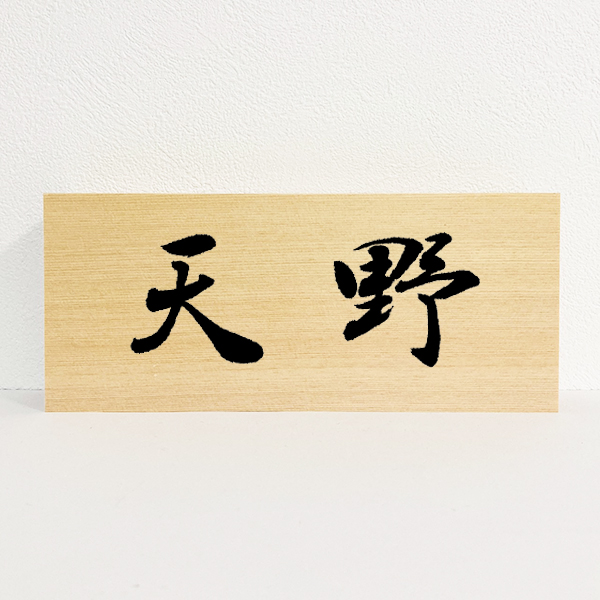

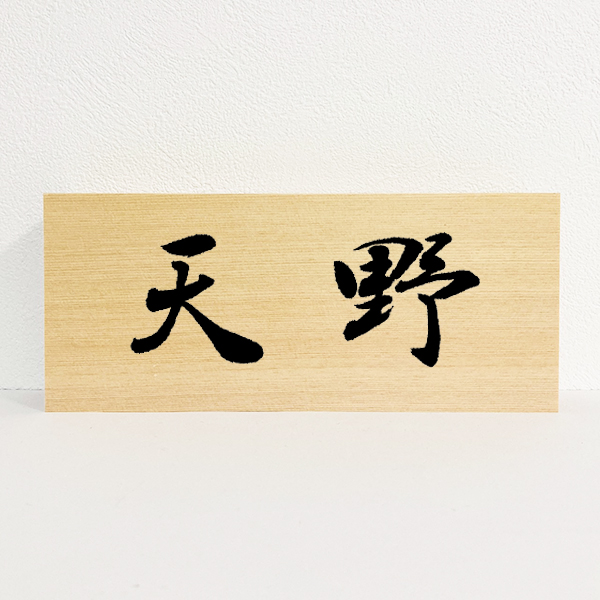

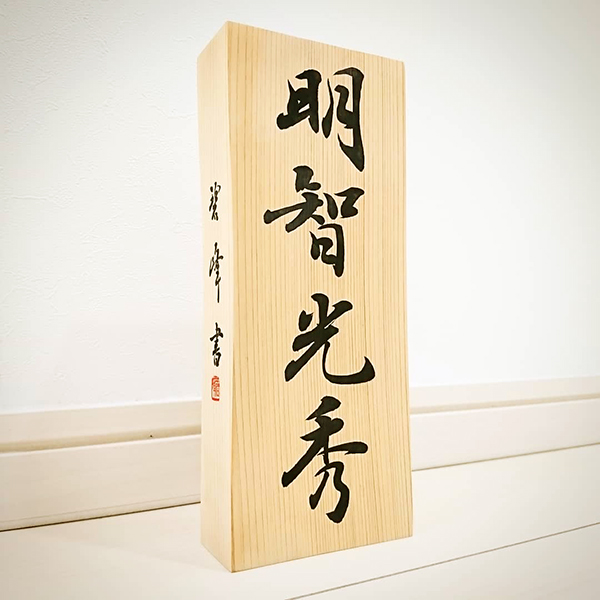

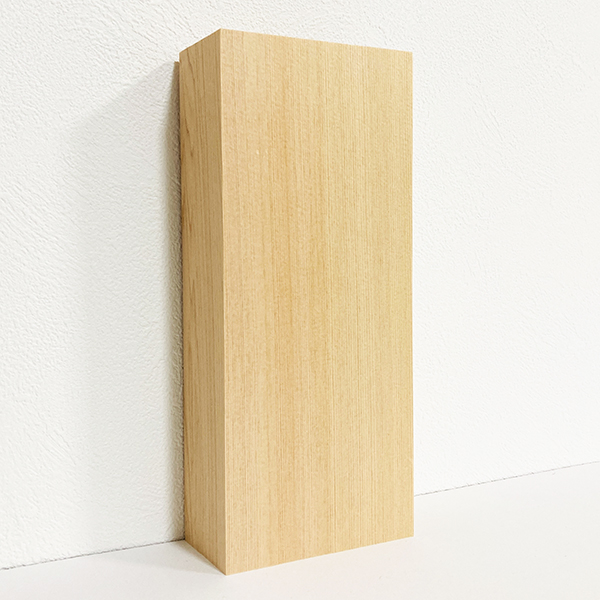

最高級のヒノキ・ケヤキを使用|天然銘木

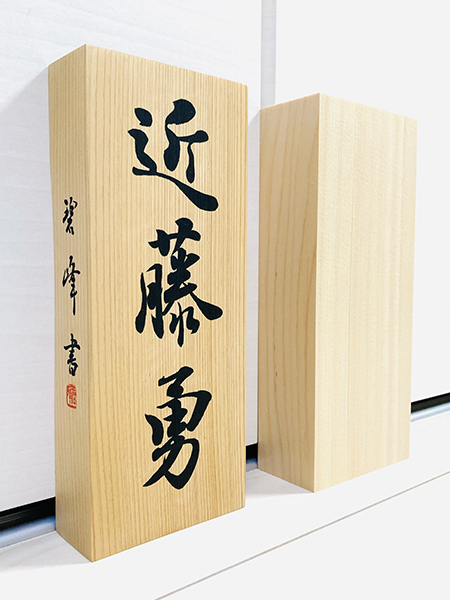

藤井碧峰の表札シリーズの自慢の材料の画像です。

・ヒノキ(檜、桧)

・ケヤキ(欅)

の柾目を使用しております。

ヒノキは白っぽく、繊維が細かいので、字がより映えますし、字の線質が綺麗になります。

一方で少し滲みやすいのと、柔らかいのが弱点です。

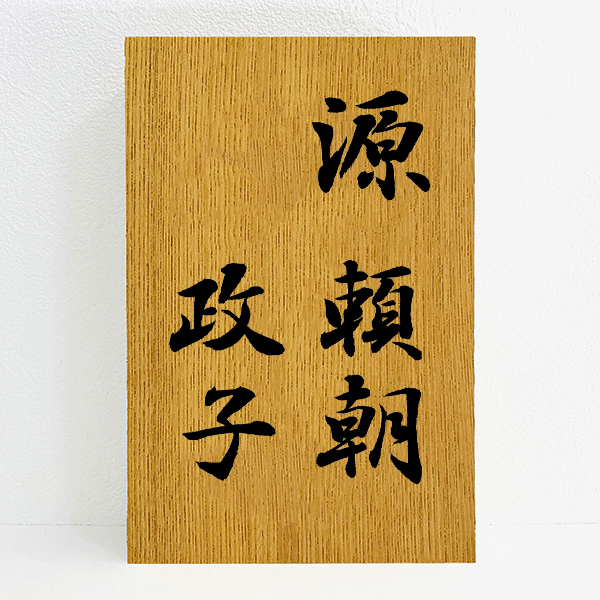

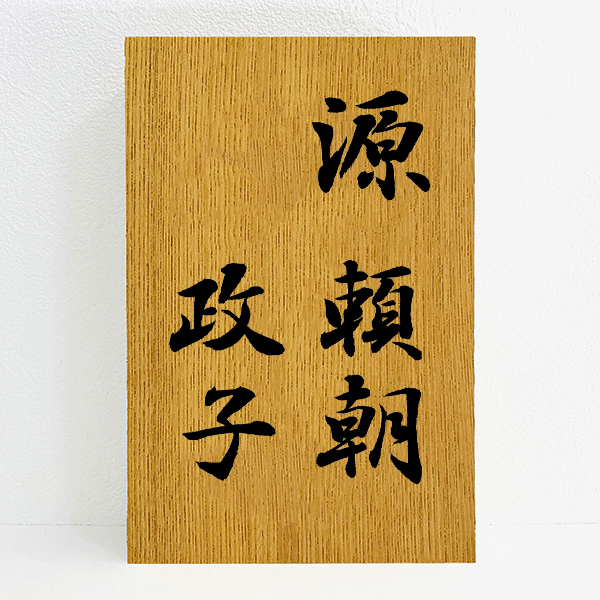

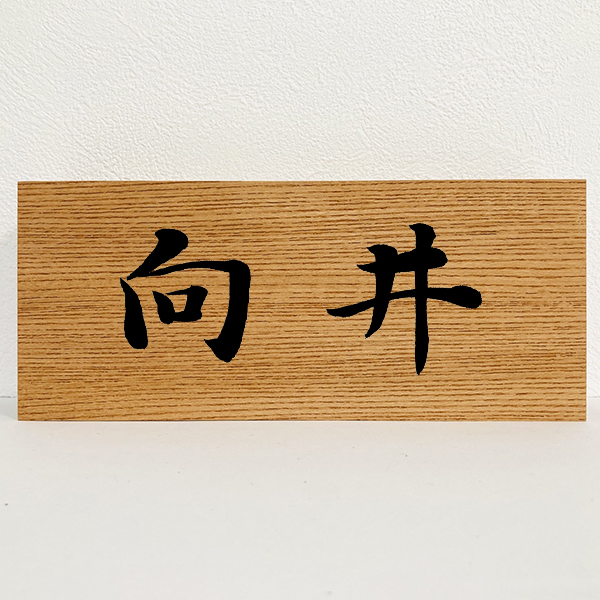

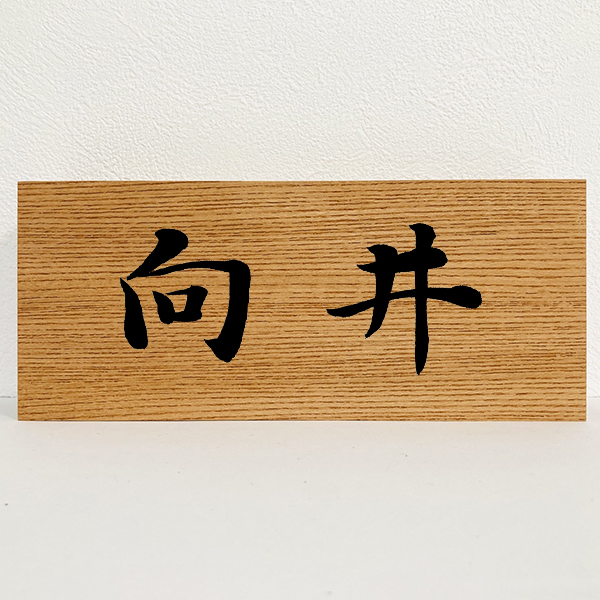

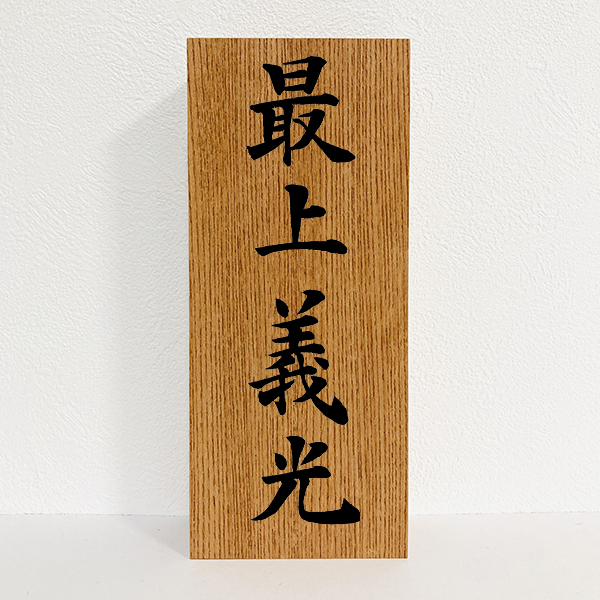

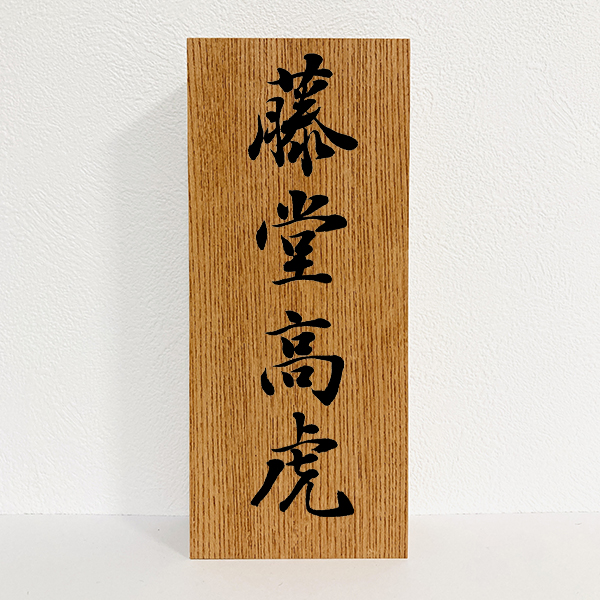

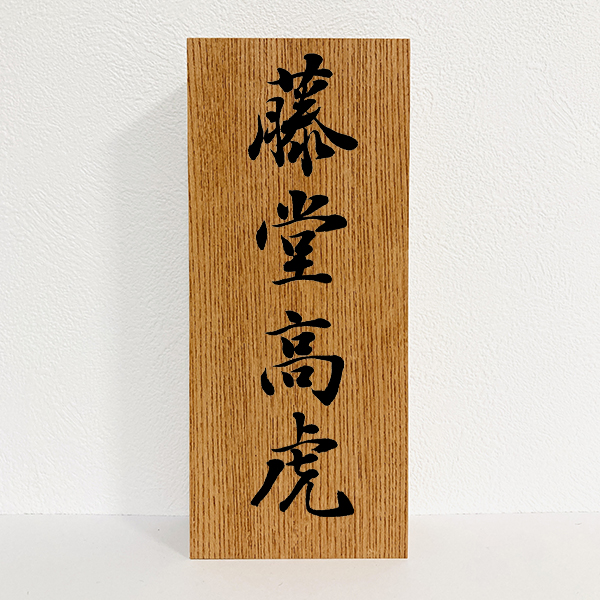

ケヤキは茶色っぽいので、字が少し見えにくくなるものの、モダンな家にも合います。

木が硬く頑丈で滲みにくいですが、一方で木の繊維が粗いので字の線質はヒノキに少し劣ります。

正直言って、これほど良い材料を使用している天然銘木表札を私は知りません。

この材料の仕入れ業者様にも、地元で有名な井波彫刻の職人の方々にも同じコメントを頂きました。

たまたまですが、木(材料)の質を見る目を養ってきたおかげで、業者様も”下手なものは出せない”というプレッシャーのなか頑張っていただいております。

一方で、いつまでこのクオリティーでお届けできるか分からないほどの材料です。

書の表札の世界では最高の字を字をお届けするのが私の使命。

そして幸運にも、材料としても最高のものをお届けできているという点で、更にこの表札の特別感を創出できています。

表札に使用する木材は、良い木の良い部位であることも大切ですが、加工が綺麗なことがも大変重要です。

非常に細かいことを申し上げますと、この材料を加工してくださっている大工さんのカンナ掛けはとても良い仕事をされています。

これが悪いと書く時の筆のタッチが変わってきます。

私にしか分からないレベルかもしれませんが、線質も若干濁りが出てくるように感じるため大切な要素です。

時々お客様の持ち込みの材料で書くこともあるのですが、木が乾燥していなかったり、カンナ掛けが綺麗じゃない場合は、完成度にも影響が出てきますのでご注意くださいませ。

手前が当初使用していた材料で、奥側が今使用している材料です。

大きさは214 x 90 x 44 (mm)で、厚みは下手すると一般的な表札の2倍近くあります。

それによってお客様には重厚感や高級感を体感していただいております。

元々は表札をご依頼いただいたお客様のご提案によってぶ厚くなりました。

車のタイヤ&ホイールでもそうなのですが、太さ(厚み)がある方がどうしても立派に見えてしまうものです。

当然、取り付け場所によってはこの分厚さが良くない場合がございますので、事前にお伝えいただけますとお客様に合ったサイズでお届けします。

なお正方形表札の場合は、150 x 150 x 30 (mm)というサイズで制作しております。

これでも結構ぶ厚いほうですが、表面の大きさに合っている分厚さで設定しております。

洋風のご自宅では工業製品の表札が増えておりますが、この表札は手書きならではの良さと、最高級の材料で制作することで、格別の存在となることでしょう。

大工さんの方で取り付け穴も加工して作っていただいております。

縦横比に合わせて穴の個数を変えております。

お客様のほうにて大工さん等の業者かDIYでお取り付けいただく流れとなりますが、

(1)ビスを壁に打つ(マジック等で穴位置を入念に決めてから)

(2)表札裏側の穴にビスを掛けて少し動かし内部で木に食い込ませる&両面テープで下部を固定する

といった取り付け方をされているようです。

※DIYの場合は自己責任にてお願いいたします

表札の仕様・ラインナップの豊富さ

手書き表札シリーズは沢山の仕様・ラインナップがございます。

お客様の様々なご要望に合わせて、お選びいただくことが可能です。

<サイズ>

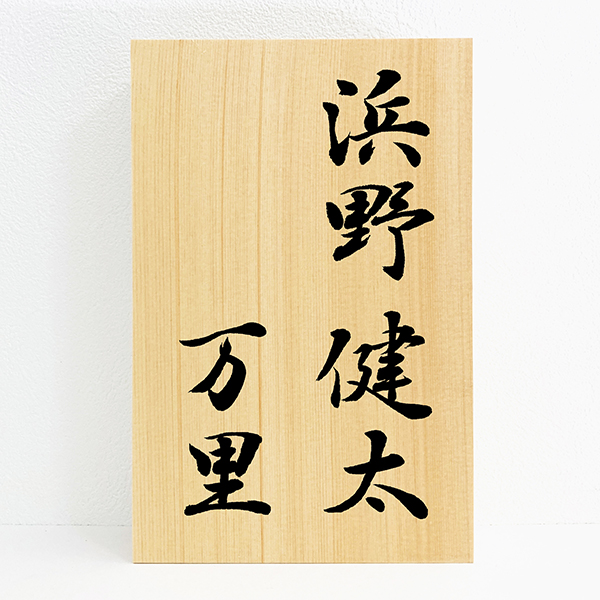

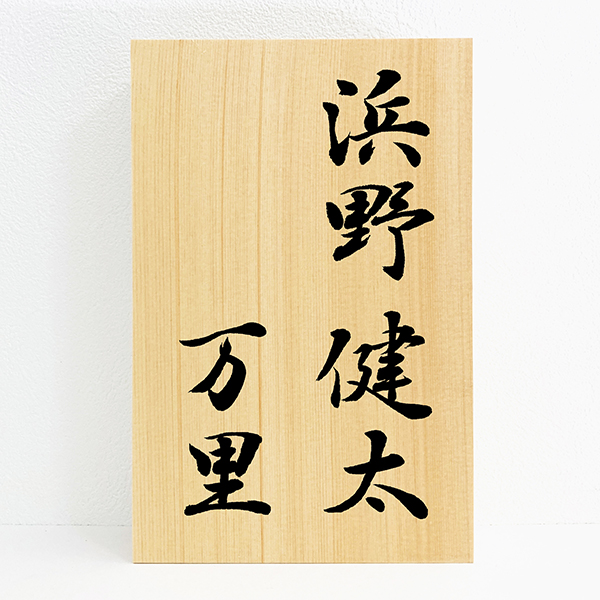

214 x 90 x 44 (mm)、214 x 140 x 44 (mm)、150 x 150 x 30(mm)、他特注サイズ(要相談)

<材料>

ヒノキ、ケヤキ

<字の方向>

縦、横

<字の状態>

手書き、手書きを彫刻

<書体>

楷書、行書、隷書

- 22,000円 [税込]

書道家藤井碧峰が桧に手書きする表札 最高級の木材を用いて、誰よりも格好よく、品良くお名前を書かせていただきます。 希望されるお名前、お好みの書体を元に、字形等を時間を掛けて吟味し、心を込めて揮毫いたします。 お客様にとって世界一の表札を作ることが書道家藤井碧峰の使命です。 【制作作業の流れ】 (1) ・ご希望のお名前 ・書体(楷書・行書・隷書) ・希望される雰囲気(【手書き表札、彫刻表札書体ギャラリー】の中のお好みの字をお伝えください) *備考欄に上記内容をご記載ください…

- 22,000円 [税込]

書道家藤井碧峰が欅(ケヤキ)板に手書きする表札 最高級の木材を用いて、誰よりも格好よく、品良くお名前を書かせていただきます。 希望されるお名前、お好みの書体を元に、字形等を時間を掛けて吟味し、心を込めて揮毫いたします。 お客様にとって世界一の表札を作ることが書道家藤井碧峰の使命です。 【制作作業の流れ】 (1) ・ご希望のお名前 ・書体(楷書・行書・隷書) ・希望される雰囲気(【手書き表札、彫刻表札書体ギャラリー】の中のお好みの字をお伝えください) *備考欄に上記内容をご…

- 25,000円 [税込]

書道家藤井碧峰が正方形欅(ケヤキ)板に手書きする表札 最高級の木材を用いて、誰よりも格好よく、品良くお名前を書かせていただきます。 希望されるお名前、お好みの書体を元に、字形等を時間を掛けて吟味し、心を込めて揮毫いたします。 お客様にとって世界一の表札を作ることが書道家藤井碧峰の使命です。 【制作作業の流れ】 (1) ・ご希望のお名前(名字のみ+アルファベット) ・書体(楷書・行書・隷書) ・希望される雰囲気(【手書き表札、彫刻表札書体ギャラリー】の中のお好みの字をお伝え…

- 28,000円 [税込]

書道家藤井碧峰が連名仕様で手書きする表札 最高級の木材を用いて、誰よりも格好よく、品良くお名前を書かせていただきます。 希望されるお名前、お好みの書体を元に、字形等を時間を掛けて吟味し、心を込めて揮毫いたします。 お客様にとって世界一の表札を作ることが書道家藤井碧峰の使命です。 【制作作業の流れ】 (1) ・ご希望のお名前 ・書体(楷書・行書・隷書) ・希望される雰囲気(【手書き表札、彫刻表札書体ギャラリー】の中のお好みの字をお伝えください) *備考欄に上記内容をご記載く…

- 23,000円 [税込]

書道家藤井碧峰が横仕様で手書きする表札 最高級の木材を用いて、誰よりも格好よく、品良くお名前を書かせていただきます。 希望されるお名前、お好みの書体を元に、字形等を時間を掛けて吟味し、心を込めて揮毫いたします。 お客様にとって世界一の表札を作ることが書道家藤井碧峰の使命です。 【制作作業の流れ】 (1) ・ご希望のお名前(名字のみ) ・書体(楷書・行書・隷書) ・希望される雰囲気(【手書き表札、彫刻表札書体ギャラリー】の中のお好みの字をお伝えください) *備考欄に上記内容…

- 57,000円 [税込]

【正統派彫刻表札『かまぼこ彫り』|井波彫刻】 書道家藤井碧峰がお客様のオーダーに合わせて手書きした字を、富山が世界に誇る彫刻の街、南砺市井波の彫刻士山﨑新介氏、吉本知正氏が彫る『かまぼこ彫り』の表札です。 古き良きものを愛する正統派の書の職人と彫刻職人による、徹底的にこだわり抜いた彫刻表札を是非味わってください。 【山崎新介氏 略歴】 昭和42年7月 愛知県西尾市に生まれる 昭和61年 富山県立高岡工芸高等学校 デザイン科卒業 昭和61年 二代目南部白雲(故) に師事 平成4年…

長持ちのための表面処理へのこだわり

表面処理へのこだわりから、クリアー塗装も当方で行います。

クリアーの層を表面に作ることによって、雨風等によって墨が削れていくのを多少なり抑えられます。

ただスプレーを吹き付けるだけでは白っぽくなったり、凸凹になるのが難点ですが、天候条件等にも注意を払って制作しています。

なお、クリアー塗装の仕方は学生時代からの自動車整備で積み上げたノウハウがあるので、それで進めております。

表札の表面加工でありがちな艶出しですが、どうしても安っぽくなるため、艶消しにて墨書きの良さも失わないようにし、品よくまとめるようにしています。

蜜蝋等も考えましたが、材料的に考えても、仕上がりの美しさ・品の良さを取っても、今の時点ではクリアー塗装が最良かなと考えています。

それでも当然ですが、木材を使うが故に日に日に変質していきますので、その点も楽しめる方がこの表札を手にされれば幸いです。

表札を手にされたお客様の声

おかげさまで沢山の方々にお喜びのお言葉を頂いております。

レビュー投稿のご依頼をせずともレビューを頂いている流れからも、本当にご満足いただいているのが分かり嬉しい限りですが、その一部を紹介させていただきます。

高級感が出て数寄屋門もバッチリ合いました! 最高です! ありがとうございます!

字体の注文でも何度も希望を聞いて頂き満足でした。 大変丁寧な対応で安心・満足でした。 梱包もしっかりとして満足でした。

2回目の発注です。 日本家屋にとても合う、重厚で品格のある表札を作っていただきました。 我が家の顔として、大事に使わせて頂きます。 この度は有り難うございました!

大変立派なケヤキの表札に品位のある墨書、側面に署名落款入り。 書体は楷書寄りの行書でお願いしました。 固過ぎず、砕け過ぎず、自然体ながら隙の無い雰囲気を纏った書を揮毫して頂きました。 格式高い表札に仕上げて頂き、誠に有難う御座いました。 表札に負けないように精進致します。

厚みもあり、立派な表札となりました。 やはり墨で書いていただいたのは、趣があります。 有難うございました。

あったはずの表札がいつの間にかなくなってしまい,ここ2・3年気になっていました。 新しい表札は書家の方にお願いしたいと思っていましたので,今回いろいろ探して,藤井先生にお願いすることにしました。 何回もメールのやり取りをして細部まで希望を聞いていただきました。 前にあったようなと表札にしたいと思っていましたので書体にも十分気を配っていただきました。 送っていただいた玄関の新しい顔に大満足しています。

一般的な表札の字体より 少し小さめで それが品良くて良かったです 勿論字はお願いしたとおりのイメージに出来上がり気に入っています ありがとうございました

この度は、表札を依頼させていただきました。 実物を手にして、想像以上の存在感に驚きました。 力強く、人の温もりある字が、とても素敵で気に入っています。 制作期間も納入希望日までに間に合わせていただき、感謝しています。 こちらのわがままな要望にも対応していただき、どうもありがとうございました。

表札の製作ありがとうございました。 印刷とは違った味のあるものを作っていただきました。 誰が書いたかがわかるものが欲しかったのでよかったです。 木の状態も非常によく、長く大切にしたいと思います。

この度は本当にありがとうございました。 こちらの要望を聞いていただきまして、感謝申し上げます。 本日届きましたが、出来上がりが想像以上に素晴らしくて夫婦で感動いたしました。 木も重厚感があります。 先生にお願いさせていただいて良かったです。 世界で一つだけの素晴らしい表札に出会えて嬉しいです。

・・・といったように、まだまだあって紹介したいのですが、一部のレビューを記載させていただきました。

【お客様の声】ページで更に多くのレビューを紹介しておりますので、気になる方は是非ご覧ください。

書道家としても、職人としても非常にやりがいを感じている商品で、このお客様のお喜びの声の数々は私の誇りです。

本当に皆さまありがとうございます。

世界に一つだけの最高の手書き表札を

多くのお客様の声にあったのが、「運気が上がった気がする」という点です。

科学的に証明できるものではないですが、機械的な字では無く手書きであるが故に生み出される”気”のようなものがあるということでしょうか。

私自身、自分の運気が下がっている時にこの表札を書かないようにしています。

それはお客様に伝染してしまうものでもあると感じているからです。

藤井碧峰の表札を手にしたからには、より良い生活が訪れると感じていただきたいし、きっと新しい空気感が生まれることと信じています。

良き手書き表札が家を出る時に送り出してくれて、良き表札が帰宅時に迎えてくれる。

また家の顔として、温かくお客様をお迎えしたり。

手書き表札が取り付けられることで家への愛着が増し、生活は豊かになっていくことでしょう。

書道家藤井碧峰こだわりの手書き表札を、よろしくお願いいたします。