書がよく分からない人に書の見方を伝えるブログ

書はどう見れば良いのか?

「書がよく分からない」「どう見れば良いのか?」というのは周りから時々聞くことです。

僕自身書家として7年活動していますが、7年前はよく分かっておりませんでした。

ある意味、よく分かっていない奴がここまで変態的に進化してきているのですが、歴史と共に変化する書を学んだことが大きくて、歴史好きだったことが非常に生きて、楽しく学ばせていただいています。

その昔、展示していたものを見ていた地域の人に、「何て書いてあるんや?」と聞かれて、臨書の抜き出し文ですぐ説明できないでいると、「そんなもんも分からんと書いとるんかい」と笑われました。

気持ちは分かるけど、何か違うよなあと微妙なフラストレーションを抱えたりしました。

つまり世間一般の書のイメージというのは、【字を書いている】というものです。

なので、書は見るものではなく文章であって、読むものとして捉えられているということです。

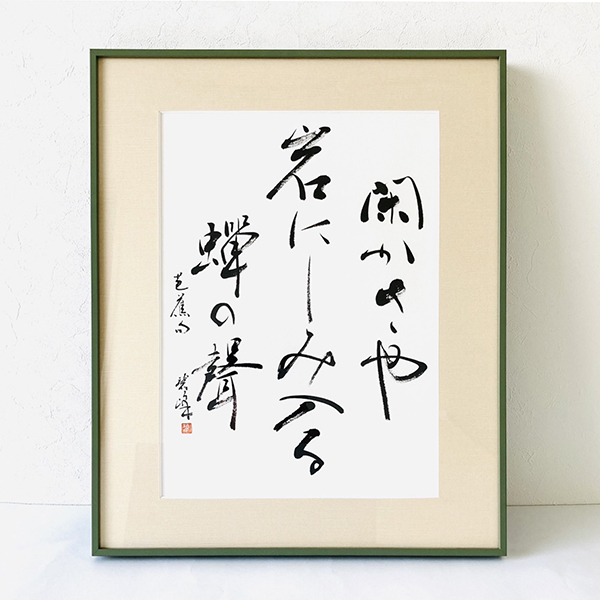

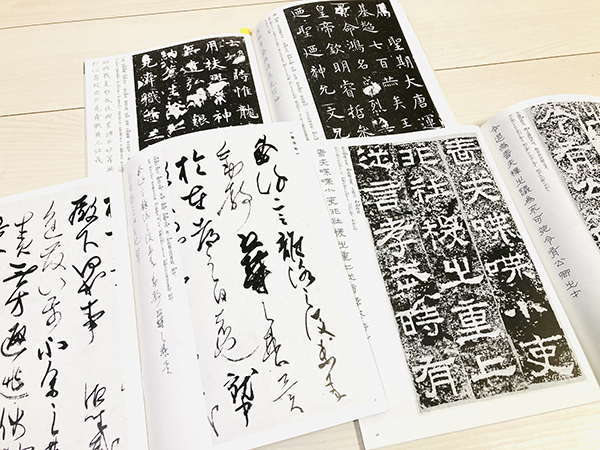

しかし、実際に沢山の書の古典名品と向き合ってきたなかで感じるのは、その古典のいくつもの字が並ぶ様を法帖で見た際に、感じる独特の雰囲気、”たたずまい”というものがある、それが名品たる理由なのではということです。

そして小さな字でも生命感があって、実際の大きさより大きく見えるものです。

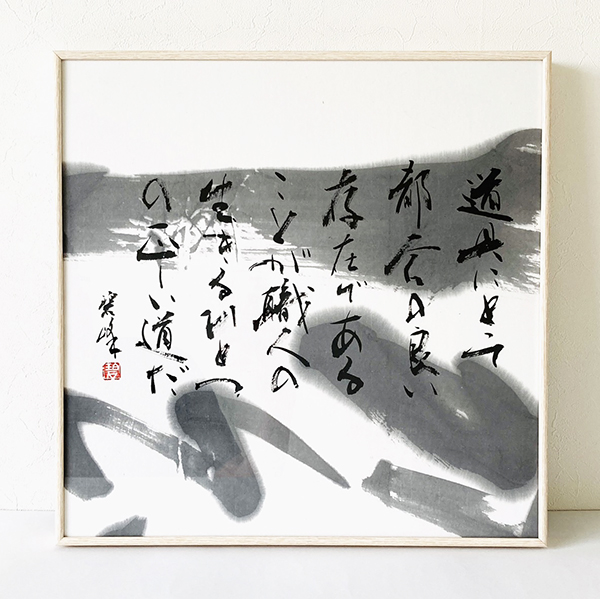

何でもお見せ出来ず分かりにくいので、簡潔に言うと、【書は絵のように見てください】ということで、雰囲気や匂い、空気感、佇まいやリズム感を感じてほしいなと、書き手として思います。

この書からは雄大な北海道の大地を想像できるとか、この書からは軽やかな清流のせせらぎのようなものを感じるだとか。

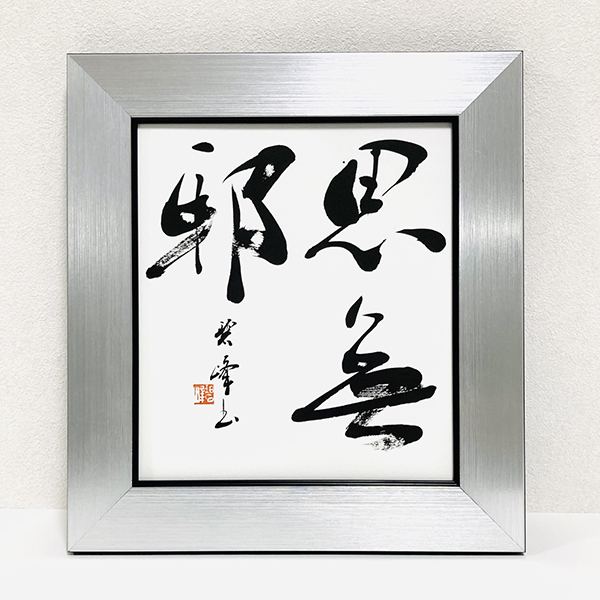

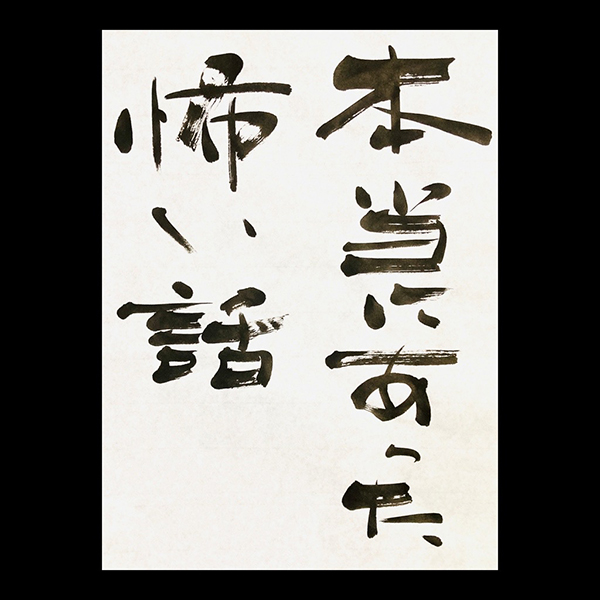

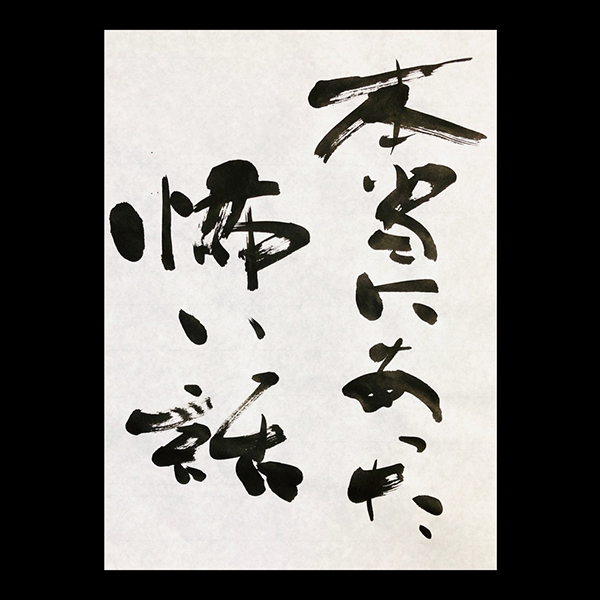

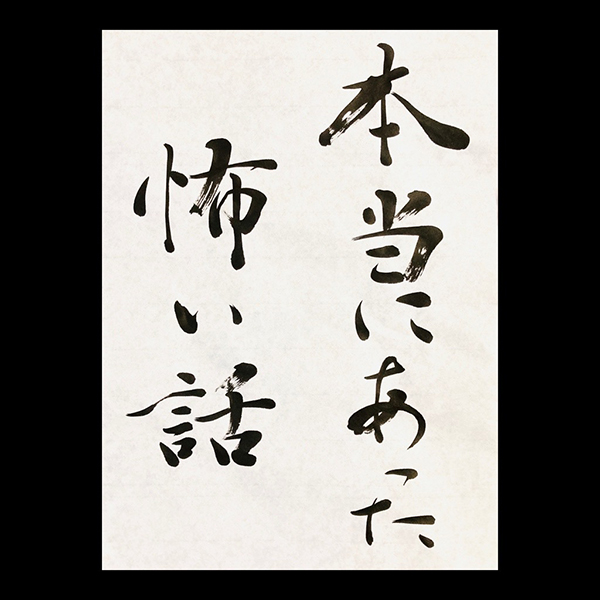

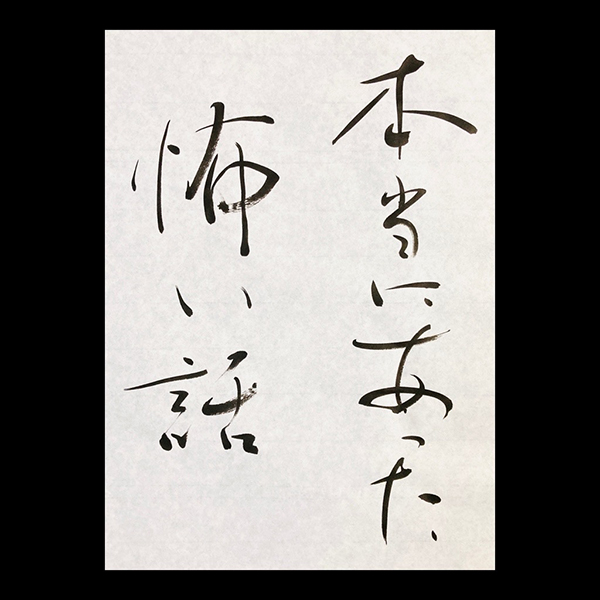

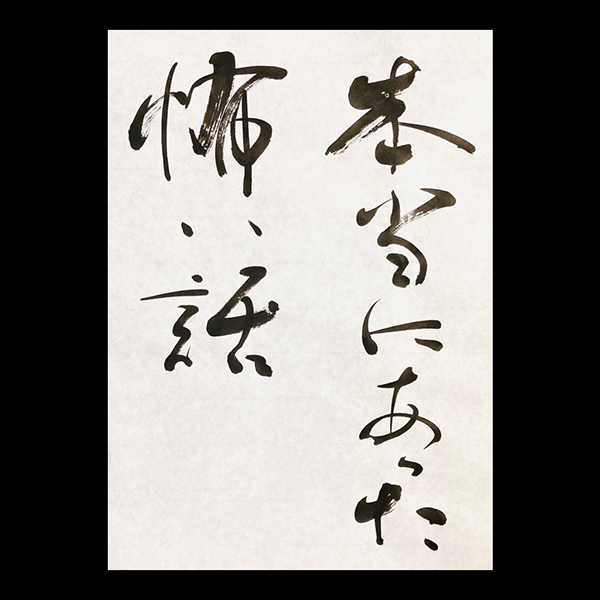

例えば上の「本当にあった怖い話」と書いたものは、それぞれに雰囲気があります。

その書からどんな雰囲気を感じるのかです。

・早いor遅い

・きれいor荒っぽい

・重いor軽い

・濃いor薄い

・さらさらor粘っこい

などなど。

ただ、作品の良し悪しによって、見れば見るほど何でも無さそうという結論に終わる場合もあります。

それは他の世界のものでも同じ話であって、良いものは雰囲気があって、惹きつけられるものがあるのです。

惹きつけられる作品に出合えた時が、あなたにとっての書と向き合うタイミングなのかもしれませんし、慌てる必要はありません。

自分にとってその良さに気づく感性が備わっていない場合もあって、いずれにしても慌てる必要はありません。

公募展に見に行っても「凄そうなのがいっぱいあるけど、よく分からない」という意見も聞きます。

賞が付いていると凄そう、役職的に凄そう、というのはあるかもしれませんが、なるだけそういったフィルター無しで見たいものですね。

テレビに出ているから凄いわけでもなく、知名度があっても容姿の良さでオジサンたちに人気の場合もあったりするし(書は関係ない模様)、誰かに教えている&教わっているからと言って、その人の字はまた別物なので、あくまでも作品で評価です。

比田井天来先生のことを学び、天来門流の書を見るようになってから、一般の方から見る、書の魅力を知る最初のステップというものは「その場で見比べて、分かりやすい違い”を感じとることなのでは?」とも思うようにもなりました。

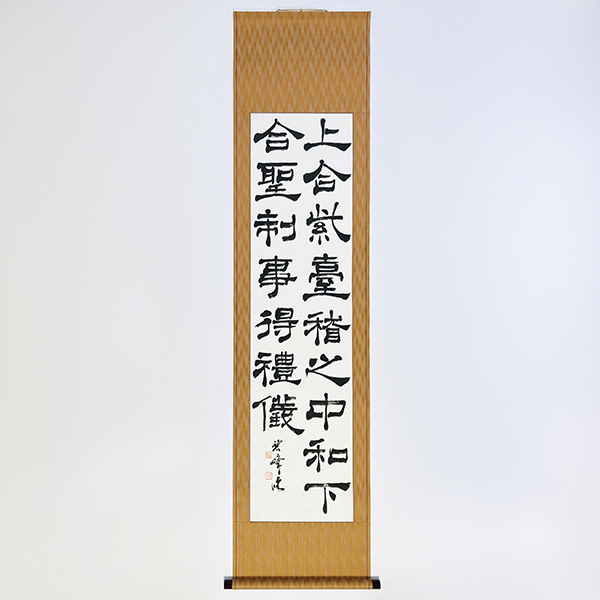

その点、昔活躍された先生方の作品というのは、「師を否定せよ」という心意気を感じる、自分の書というものを感じさせてくれるものが多いです。

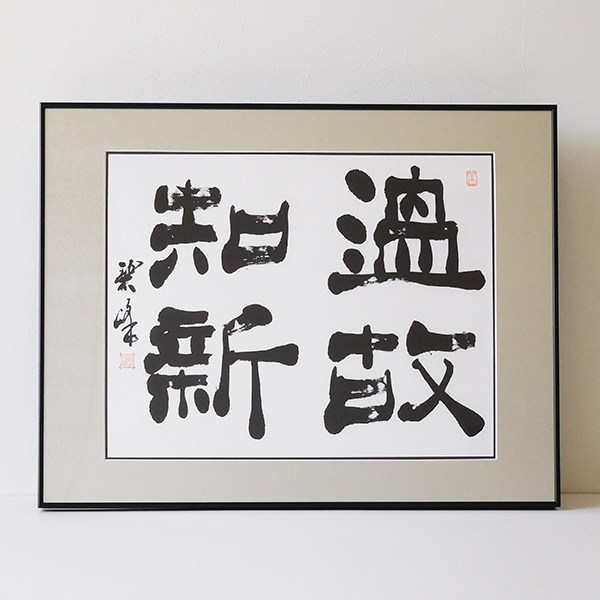

(上の画像は我が仕事場に飾っている比田井天来先生と瓜生靖亭先生の作品)

僕は前衛書や大字書、近代詩文書など、その始まりから平成の初め頃の書を幅広く学びましたが、書表現というものはとても奥深いし、それぞれのジャンルにおけるスタンスのようなものを知ったうえで見ると、尚更その表現の深さ具合も感じ取れる気がします。

藤井碧峰は書をどう活用しているか?

書く言葉の意味等に応じた雰囲気を、パッと見た時に書から醸し出す雰囲気で表現したいというのが、僕のいつも頭の中にあることです。

これは、漢字であっても、漢字かな交じりの作品を書く際にも意識するところですが、意味に応じてどう書きたいかイメージが湧いたうえで、「(その求めた)雰囲気を出せるか」という勝負になっています。

お客様には時々メッセージ付きでご依頼を頂くのですが、その内容によってどういった作品を書くかを考えたりもします。

企業の経営者から、大切にしている言葉を書いてほしいと言われて書く場合にも、どういうスタンスで事業や社内に向き合っているのかを、なるだけ解像度高く考えて(当然知識も必要)、寄り添ったものをお届けできることが大切だと感じています。

そういった点では自分自身が持つ感性というものを何よりも大切にしているし、学び続けている古典から生み出される幅広い表現方法を、それぞれの感性とリンクさせて、お客様と書き手が一体となって特別な一品を作るというスタンスです。

手書き表札、看板の場合は、いくつか雰囲気を分けて書いたものを提示して、その中からお選びいただいたりします。

「今後どのような家にしていきたいか」「どんな雰囲気の家族でありたいか」といったイメージとともに選ばれていくのですが、それゆえに玄関に掲げた時の喜びは大きいのでしょう。

雰囲気は時に【表情】となります。

表札を掲げた知人からは、「藤井の表札を掲げてからは、表札が送ってくれて、また迎えてくれている、という気持ちになった。」と言われて、なるほどと思いました。

擬人化するわけでもないけど、そういったところに感受性を持つあたりが、あらゆるものに神が宿っていると信じる日本人の性質をも表しているようです。

経営者や挑戦者、日々を前向きに生きる人の背中を押す書とはどんなものでしょうか?

僕は正々堂々とした、生命感ある書でありたいと考えています。

書は見ていると、生きている書と死んでいる書があります。

勢いよく書けば生きているというものでもありません。

本当に線が鍛えられていれば、ただ横画を書くだけでも線そのものから生命感が湧き出てきます。

点ひとつでもそういうものは感じるものです。

【藤井碧峰は書をどう活用しているか?】

この問いに対して、ご依頼者様の想いありきではありますが、その想いが体現されるものとして、毎回的確な表現を自分の中から、また無ければ都度生み出した表現で、その人の力になれるもの、寄り添うことができる作品を届けるというのが、僕の仕事としての活用方法です。

この効能が見えにくい書というものを商材として取り扱うなかで、求めてくださる方の力になれること、本当に買って良かった、毎日自分を見つめ、正しい方向へ進んでいくための大切な存在になった、そう感じていただけるように。

より豊かな生活へのシフトに関われる書き手になれることを夢見て、日々の制作にあたっています。

それは受け取る方のお気持ち次第なところもありますが、一人一人、一歩一歩確実にその良さを知っていただけるように、小さな力ながらこの活動を通してお伝えできれば幸いです。