石碑の拓本をとりました|【藤井繁雄展】の模様|中野公民館まつり

初めて石碑の拓本をとりました

石碑の拓本を初めてとりました。

日頃拓本をもとに古典臨書をしている身としては、理屈は分かっていても遠い存在のように感じていましたが、今回地元の公民館まつりにて【藤井繁雄展】を行うということで、中野神社にある藤井繁雄さんの句碑を採拓するように依頼を受け実現しました。

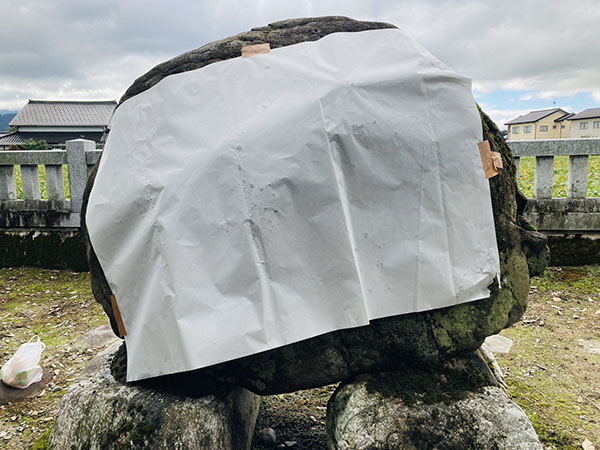

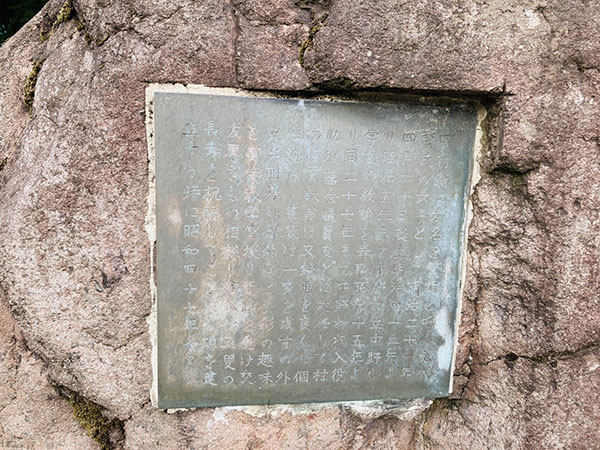

こちらがその石碑ですが、【一人去り二人去りして月没す(四行)】という、自筆の句が刻まれています。(四行は雅号)

字の範囲だけでも大きさが125cm x 93cmありました。

というわけで、在庫の3×6尺の薄すぎず厚過ぎない中国画仙紙をカットして、使用することにしました。

昭和47年に建てられ、苔が沢山ついております。

こちらの字の周りだけでも一度水やブラシを使いながら綺麗にしていきます。

(苔や土等が紙に付着するのを防ぐため)

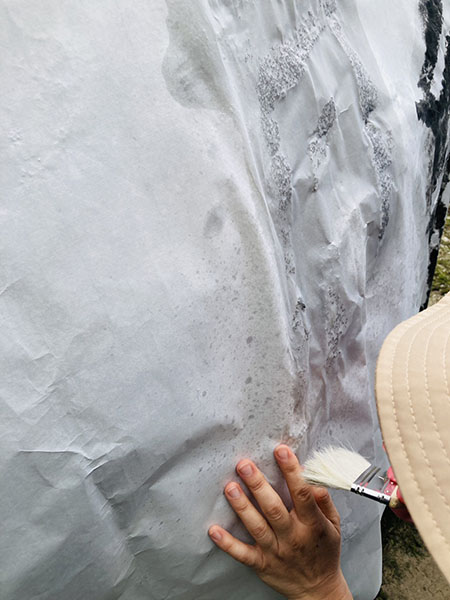

一度紙を全面に貼って、全面に霧吹きをしてから採択をしようと思ったのですが、これだと自然石の形状に紙が綺麗に貼りつかず、変に浮いて所々破けてしまいました。

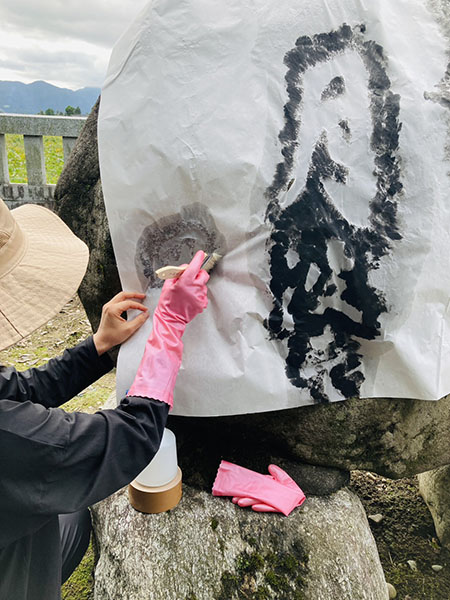

一緒に採拓した妻がその破けた紙で実験しつつ、字の周りだけ霧吹きをして刷毛を当てていくと、上手くいけそうだったので、その方法で2枚目をチャレンジしてみました。

自然石に、散らばるように字が配置されているので、先に撮影していた石碑の写真を見ながら字の位置を確認して、狙い撃ちするように字をとっていくような感じで進めました。

それも、破けないように上部のガムテープの位置をずらしながらです。

拓本というと通常、黒(墨)が沢山のった中に白字が浮くイメージだと思うのですが、それはある程度碑面がフラットな状態でないとできないと今回悟りました。

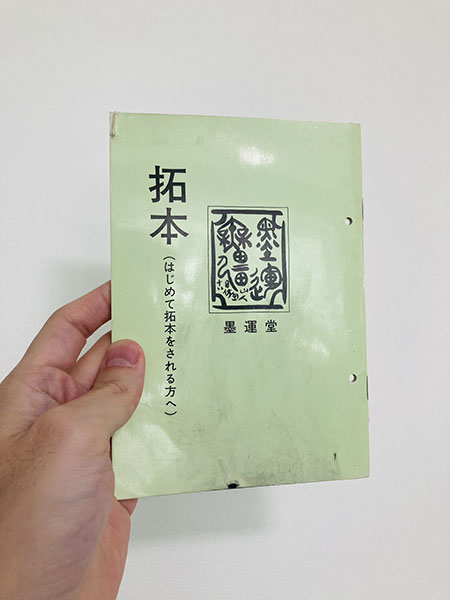

墨運堂さんの拓本の冊子に記載されていた「刻影拓」という方法で対応しましたが、凸凹が大きかったり曲面の場合には、用紙にしわが多く出るので、文字の輪郭を小さなタンポで採拓するというやり方でいきました。

他にも教科書や参考書籍を読んでいましたが、この冊子を先に読んでいて良かったです。

上手く採拓できなかった時は写真で対応するか、石碑の背面にある銘板をとれば良いかなと思いましたが、難易度の高い石碑をクリアできて良かったです。

当然、上手い人や慣れている人のやり方もあるのかなと想像できますが、一度やったことでそれを今後拓本を見た時に確認できるのでしょう。

楽しみなことです。

【藤井繁雄展】の模様

11月1~3日に、砺波市の中野振興会館にて【藤井繫雄展】を行いました。

藤井繫雄さんはどういう方か、パンフレットより引用します。

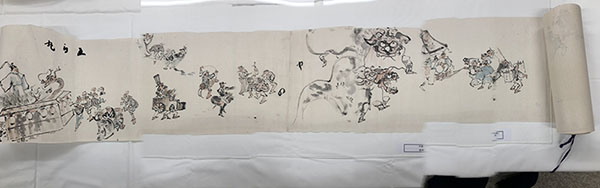

特筆すべきことは、庄川弁財天社御開扉絵巻2巻を手掛けられているという点であります。

庄川弁財天社御開扉とは33年に1度のお祭りでして、砺波市のほうで良い説明ページがあるのでご覧ください。

なお、2023年の御開扉の際は、僕も獅子方として笛を吹いてきました。

藤井繫雄さんは大正14年と昭和32年と続けて描かれたことで、絵の変化などを楽しむことができます。

上手く撮れていないですが、パノラマ写真で撮影したものがこちら。

3年前に絵巻物を全て展示した際は、このような感じでした。

とても長い!

大変長いものの、どれもが当時の御開扉のお祭りの模様に忠実であるそうです。

展示開催中にしばらく会場にいましたが、昔のことを知る方からは、「こんながあったわ~。懐かしいねえ~」という声もいくつか聞くことができました。

祭りの際には、繁雄さんがその場でスケッチを取っていらっしゃったという話もあり、3段階で絵を完成させていった流れも今回の展示で見ることができました。

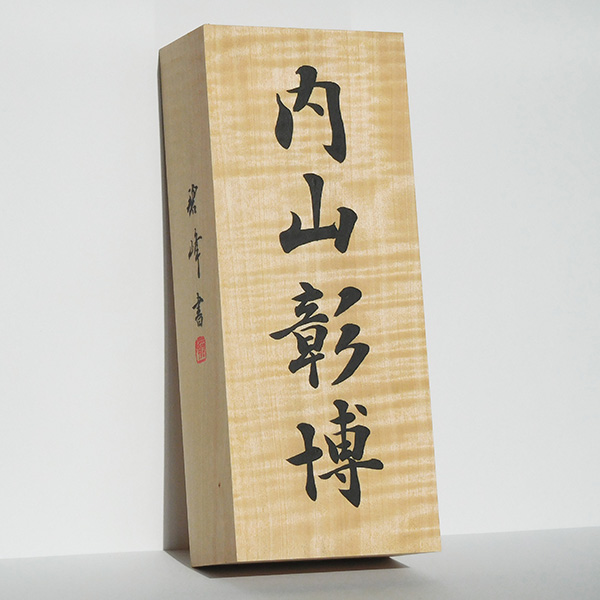

右の色紙の絵は、その絵巻物の下絵となるもの。

これを引き延ばすようにして絵巻物に描かれました。

他の絵も見ていてほっこりしてしまいます。

自分で俳句を詠めて、自分で字が書けて、自分で絵が描ける。

そして釣りをして、、、

というのは、何とも風流なものだなと、その世界に引き込まれるものです。

この会期中に藤井繫雄さんに関連する書籍を読んでいたのですが、非常に面白くて何時間もその場で読んでしまいました。

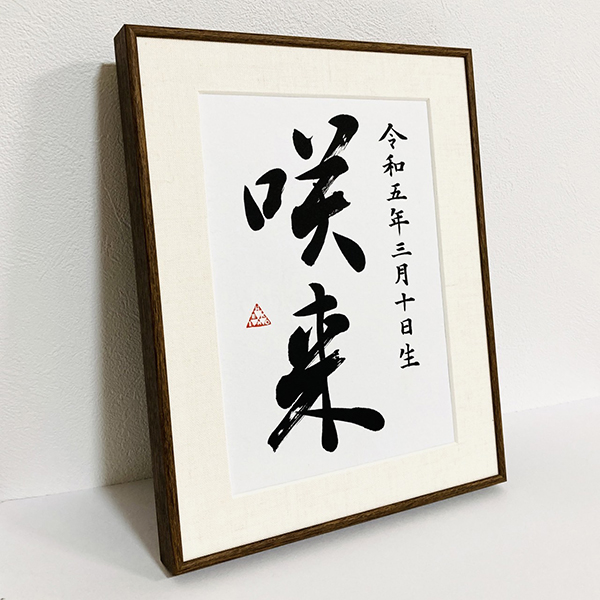

そして、この中野で生きた方の俳句を目にして、これを自分としても書いてみたいと思いました。

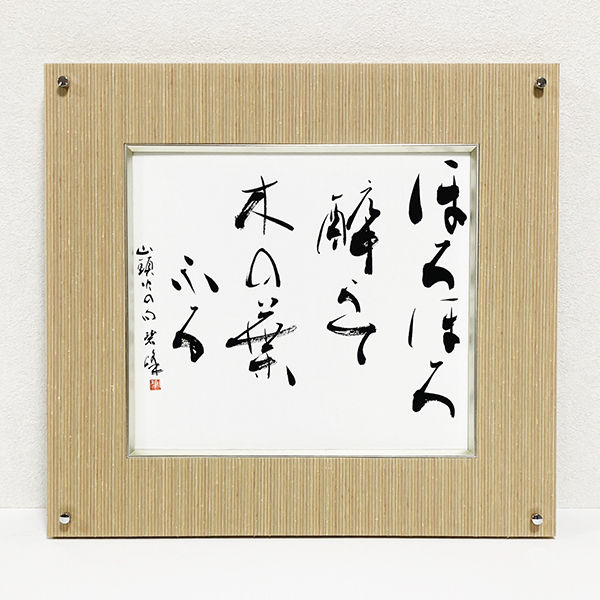

今回の展示では、自画像の横に拓本を飾っていただきました。

裏打ちがされたこともあって、白い壁に良く映えて、良い展示となりました。

ちなみにこの展示室は【書の三人展】を行った部屋と同じ部屋。

昨年改修工事が行われて、今風にリフレッシュされました。

以前の部屋はこちら。

思い切り和室だったわけですが、古くなっていて改修されることも分かっていたが故に穴も開け放題だったので、沢山の作品を掛けることができたというわけです。

それでも雰囲気づくりのために、青い画用紙を使ってカーテンのようにしていったという努力もあったのですが、懐かしいものです。

今は穴は開け放題ではなく、ピクチャーレールが取り付けられました。

僕ももっと地域のことを知るきっかけに、この特別展示の場を活かしたいなと思っており、いつも意見しています。

今後はどのような特別展示ができるのか楽しみです。