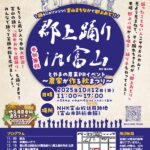

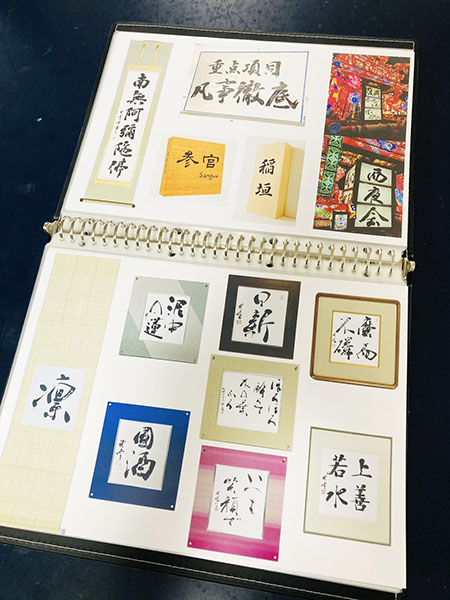

昨年から制作した書作品、表札看板等、一部お見せします

日々作品制作で生きております

先日より書の楽しさについて触れたブログを挙げていたのですが、思えば最近(昨年半ば~)制作した書作品の画像も公開していないと思い、慌ててブログを書いてみます。

書道家として、ご依頼いただく作品の制作を仕事のメインとしなければ、書道家を名乗ってはいけないという課題を自分に課しています。

ここに紹介できるのはほんの一部ですが、こんな生活をしている人も世の中にはいるのだなと思っていただければ?!幸いです。

書作品の制作(掛け軸、額装作品)

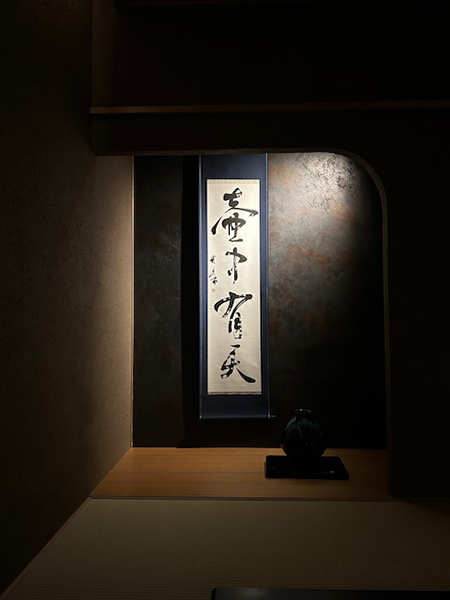

【壺中有天】

最高級羊毛筆にて制作させていただきました。

渇筆を活かした作品を手掛けさせていただいたのですが、余白を活かした落ち着きある作品に仕上がりました。

ご依頼者様からは、「モニター越しと現物とでは格も違うものかと驚きました」とのお声をいただき、お客様に納品してから頂いた床の間の画像を見て、制作した者としての喜びを感じました。

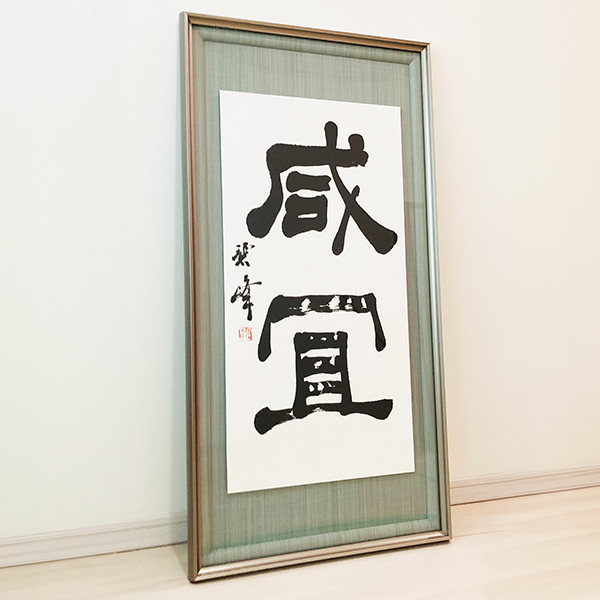

【咸宜】

隷書にて制作したものです。

高級アルミフレームにモダンなマットを使用しましたが、今どきの家にも自然に馴染む雰囲気が魅力的です。

【至誠】

僕も好きな言葉ですが、知り合いの経営者から知り合いの経営者に贈られました。

イメージ的には太宗皇帝の温泉銘を意識しての制作となりましたが、さわやかでお気に入りの作品です。

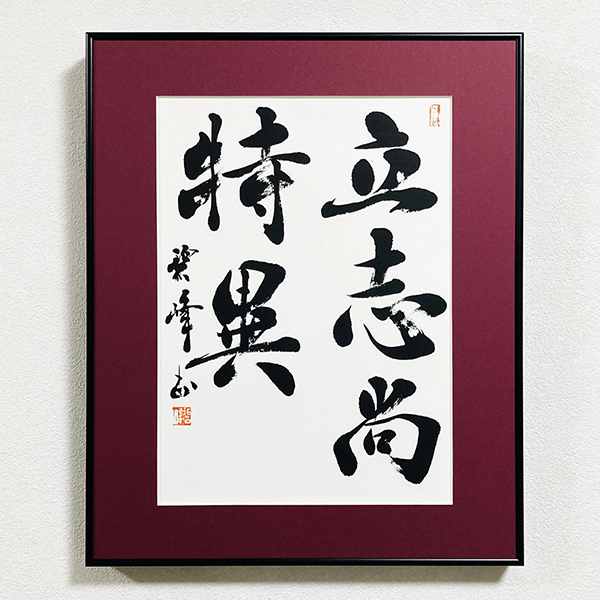

【立志尚特異】

こちらも贈り物としてご依頼いただいたもの。

動きは少なめで、正々堂々とした雰囲気を持つ作品となりました。

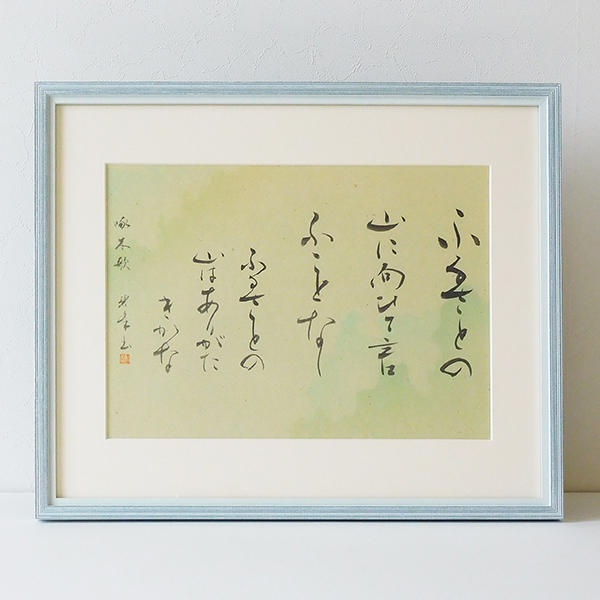

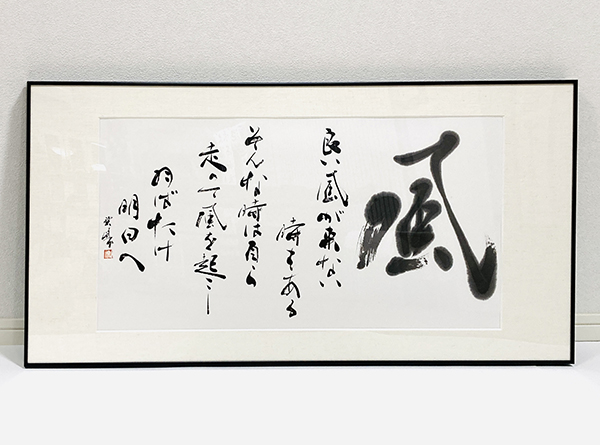

【風】

風

良い風が来ない時もある。

そんな時は自ら走って風を起こし

羽ばたけ明日へ

この詩は、僕が数年前書いた詩をベースに、お客様とやり取りしながら作って、新しく書いたものです。

淡墨と濃墨を組み合わせながら制作した作品です。

【魂】

7年前に書いた人気の作「魂」は、その後三笑楽酒造のラベルにもなりましたが、人気が根強いようで、同じように制作していただきたいとのご依頼がありました。

半紙サイズでの制作となったのですが、線の強さを大切にして書かせていただきました。

書作品の制作(木製看板、表札)

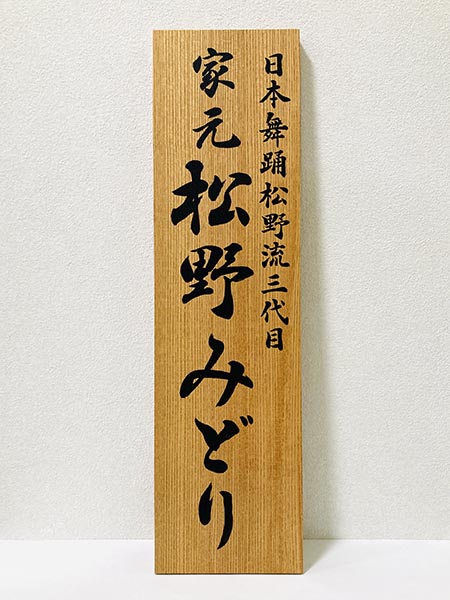

【日本舞踊松野流三代目 家元 松野みどり】

日本舞踊の松野みどり先生の看板を揮毫いたしました。

材料も当方で準備したのですが、大変良質なケヤキの柾目板でしたね。

字は褚遂良 の文皇哀冊のタッチで、小書きは楷書で、メインは行書で書きました。

最近は日本舞踊の方々からの証書(免状)書き、名取札の制作も増えてきました。

実用書の類に入る制作ですが、その中でもより書の古典に繋がる美しいものを届けていきたいなと思っております。

【ふじさき】

ふじさき様は愛媛県松山市にて小料理屋をオープンされ、そのお店の看板としてご依頼いただきました。

木材には神代楠(じんだいくす)で縮杢という希少な材料を使用し、かまぼこ彫りにて仕上げ、やわらかみのある看板になりました。

南部白雲木彫刻工房とのタッグによる職人の技を掛け合わせた看板が、今後も広まっていくと嬉しいです。

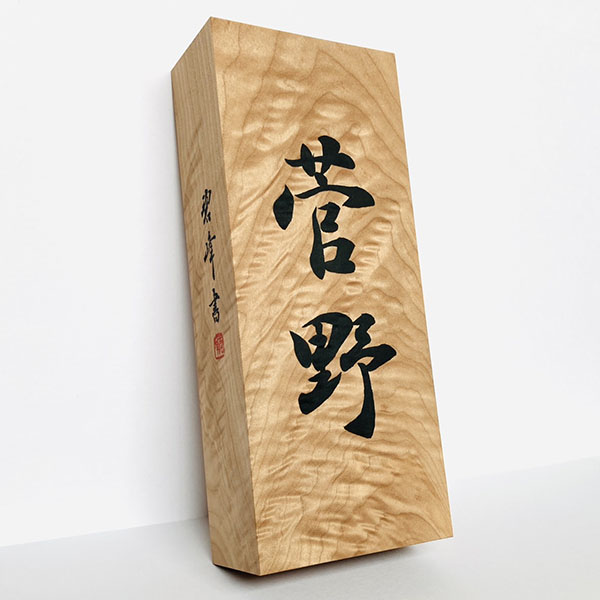

【表札】

表札屋さんの如く、沢山制作させていただいておりますが、名字のみのご紹介をさせていただきます。

知人のご自宅で設置したところを見ていると、濃いめの色の表札は色んな色の玄関にフィットしやすいなと思いますね。

天然ものなので一枚一枚木目も微妙に違ったりするのですが、お名前の字面を見て使い分けたりもします(←タダのオタクです

その他

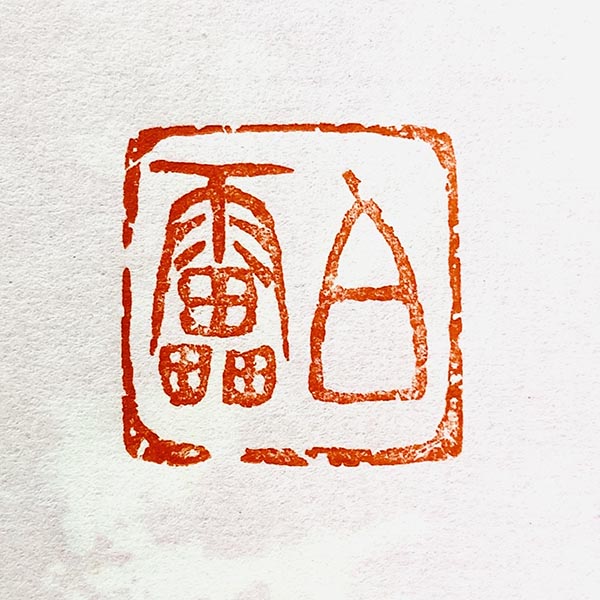

篆刻

いつも彫刻表札を担当していただいている井波彫刻の山崎新介さんの雅号「白雷」を彫ったものです。

篆刻は結構するのですが、手首が痛いので書道教室の生徒さん向けにしか彫っていません。

依頼を受けても制作できないのですが、何でこれを投稿するかというと、書を学ぶということの一環で篆刻を自らやっていないと分からないことも多いからです。

印を彫っていると、書はやはり線だなと思いますが、その線の生み出し方も大変重要であります。

僕も書友に教わって彫って、上手な人の印を見て真似て、それで彫れるようになってから、生徒さんが作品に押印するための印を請け負うようになりました。

この1年で20点弱は彫っていると思います。

感覚的なものも磨かれた中で彫刻士と関わっていると見えてくるものも多く、やっていて良かったですね。

お客様と向き合う書道家として

「藤井碧峰ってどんな書道家だ?」と聞かれると「お客様と向き合う書道家」と言うと、他の方々との違いが見えてくるのでしょうか。

昨年まで続けていた金融機関での作品展示も卒業しました。

その中で制作する作品は個人的な練習で書く作品以外、誰かのために書くものだけになり、その割合が一気に多くなりました。

誰に届くのか分からない金融機関での作品展のための制作では、幅広い作品を書き、多種多様な額装を試すことができました。

お客様それぞれに色があって、想いがあって、その求めるところに対して、最高のパフォーマンスでお応えし続けられたら良いなと、そんなことを書き手として思います。