福野高校卓球部部長の時の話|改革請負人

序章:不真面目に付き合わざるを得ない時間

何度か触れている話題ですが、19年前の福野高校卓球部部長時代の話を書かせていただきます。

たまにお話していて、これは割と人に共有すべき物語だと感じたので、以前より詳しく、ありのままに書いてみます。

僕は中学校の頃から卓球を始めて、高校は福野高校で卓球部に入りました。

今62歳になる父親も同じく福野高校の卓球部で、当時やその前の世代も富山県でトップを争っていた強豪校でした。

自分が入部した際には、何でもないやる気のない部活でした。

部室から先輩たちはなかなか出てこないし、真面目に練習したい部員4名は外や更衣室で着替えて、そそくさと第2体育館で台などを準備して練習してました。

先輩たちはのんびりと体育館に来ると気ままに球を打ち、時間になると去っていきます。

部活の時間もきっちり決められた時間(早い設定)には部室の鍵を返さんといかんとやらで練習時間も短く、「お前たちはさっさと部活の鍵返して、家帰って勉強せんかい」と顧問の先生に言われたものです。

第2体育館を共有するバレーボール部は「FNS春高バレーコーチングキャラバン」に選ばれたこともあり、元バレーボール選手の井上謙選手が指導にあたるなか、我々が帰った後も熱心に練習していました。

”強くなりたい。一生懸命やりたいのにできない”

1年生が声をあげたところですぐ改善されるわけもなく、不満が大きくなっていき、それについて話合う日々が続きました。

そのうちに我々も2年生になり、1年生として卓球経験者の後輩が3人入ってくれました。

違う部に入ろうとしていた子も何とか導いての3人です。

それでも先輩たちは変わることなく不真面目で、引退の6月までを過ごされました。

引退されてからは誰が部長になるという話になりました。

僕とK君が名乗り出て、後輩も賛成のなかでいましたが、先輩と一緒に不真面目にしていた同級生が勝手に部長をし始めました。

確かに強いし、卓球の経験は豊富だけど、元々真面目にやりたかった部員からは大ブーイングでした。

その後、試しに彼がいなかった時に僕が部長をやってみることにしました。

中学校までにもそんな経験は無いものの、その時にとても良い具合に部を回すことができました。

一度みんなで話し合って部長を決めることになりました。

その中で民主主義的に多数決で僕に決まりました。(机に顔を伏せて、手を挙げてもらうシステムでやった記憶が)

K君は部長をやりたくて仕方なかったけど、申し訳ないけど副部長で頑張ってもらいました。

明らかに部長に合うタイプの彼ではなく、僕が部長になったので延々と”意外だ”と言われ続けることに。

一方で自分が部長になったことで同級生2人が、その不真面目な彼ともう1人が部を去っていきました。

かつて仲良かっただけに何とも言えない気分になりましたが、残った志の高い7名で部を変えていくことになったのです。

第二章:古き良き時代の強かった福野高校卓球部を取り返す

卓球部の顧問は毎年変わりました。

1、3年生の時の先生は経験者でしたが、2年生の時の先生は未経験者でした。

そして強くなりたくても、コーチがいるわけでもないという状況でした。

僕が部長になって明確にしたのは、【古き良き時代の強かった福野高校卓球部を取り返す】ということです。

それは父がその時代を経験した人間であるが故に、いつも昔の話を聞いていたからこそ強く思っていたことです。

練習内容

まず、練習メニューも準備体操の仕組みも無かった部なので、それぞれ提案をしました。

父がいつも卓球王国という雑誌を買ってくれていたので、その内容を過去のものも漁って練習メニューを練っていきました。

準備体操については中学校の部活のものをベースに、体育の先生に聞きながら増やしていきました。

怪我をしやすくなる年頃になっていたが故に、結構大切にして内容を作っていきました。

なお、コーチがいなかったものの僕の父親や、父の1つ下の後輩の息子さんが僕の1つ下の後輩であったので、2人には時々練習に付き合ってもらいました。

僕も沢山の世界の卓球選手の動画を見て必死に勉強して部員にアドバイスしていましたが、「部長から言われても、、、」とか「そんなに実力差無いのに、、、」みたいになるので、来ていただけて良かったです。

道具

部費を上手く使い、ボールが少ししか無かったので多球練習ができるように沢山買いました。

ユニフォームもジャージもバラバラだったので、みんなでコストパフォーマンスの良かったメーカーのものを探して買いました。

道具を沢山使うスポーツなので、それでも足りないのが、良い卓球台やネット・サポートです。

これらは我々の動きを見て応援してくれた体育の先生が、上手いこと近くの施設から使わなくなったものを引っ張ってきてくださったり等して、比較的新しいものに変わっていきました。

当初、天板が黒くて薄い、昔ながらの卓球台を使用していましたが、青い天板でサイドの板もついている台に変わったため、我々も気持ち良く練習できるようになりました。

練習場所

バレーボール部の使っていない隙間を使用している状態だった卓球部。

2つバレーボールのコートが作れる体育館の1/8程のスペースしかありません。

しかも、強くなるために練習を沢山したいのに、(月曜日もだったか?)水曜日と日曜日も基本は休みという部活で、体育館の半面を使える日もありませんでした。

競技の性質とは言えど、どうにもこうにも狭いとプレーに発展性が生まれないです。

僕はカットマンだったので、尚更後ろに下がることが多いし、でも下がれないという理由で、1年生の頃からほとんどカットの練習をせず(相手もおらず)、攻撃の練習ばかりするようになっていました。

終いには、ダブルスの時だけ使う攻撃用ラケットを持ったりすることにもなりました。(環境適合)

バレーボール部は熱心で顧問の先生も強く、我々卓球部の陣地を広げようにも、使用する曜日を増やしたくても嫌な顔をされました。

でも先述のように想いを何度も伝えて、時々けんかになりながらも、陣地と使える曜日を増やしていきました。

一方で、意見を押しつけるだけでは当然良い関係性は保てないので、同じく福野町にある旅川体育館を使用するようになったことで、上手く練習のモードも切り替えながらやっていきました。

当時の旅川体育館は貸し切りできたので、バレーボール部の陣地に球が飛んでいく心配も無く、横からバレーボールが飛んでくる恐れもなく快適でした。

体育館を借りれず練習できない日があれば、安居寺や高瀬神社までランニングするというように、少しでも前進できるように仕組みを変えていきました。

試合・練習試合

「高体連以外の大会以外出るな」という顧問側での謎の仕組みがあり、本当にその大会しか出ていなかったです。

ということは年に試合というものは数回しかありません。

試合の時ならではの緊張感も当日ようやく味わっているようでは、実力など発揮できるわけもありません。

富山県卓球協会のホームページには他校も出ている試合がある中で、顧問を通じて申し込んでもらおうと思ったのですが、投げかけると先述のとおり「高体連以外の大会以外出るな」と言われるだけでした。

その後父が顧問の家に電話して、「みんなが一生懸命にやろうとしとるのに、それを顧問が止めるのはおかしいがじゃないがか。ちゃんと試合に出させろ」と言い放ち、それから顧問の先生は非常に良い働きをされるようになっていきました。

練習試合に関しては、自分が部長になるまではその存在すらありませんでした。

その当時の我々と砺波高校、福光高校、砺波工業高校で卓球に対して熱狂している感じがあって、周りにもそれが理解されていたこともあって、部長に声を掛けて練習試合を設けていくようになりました。

あの時も、周りから「福野最近頑張っとるね」と言ってもらえて嬉しかったです。

特に砺波工業高校は新しく就かれた顧問の先生が、我々のことも応援してくれていて、砺波工業高校が他校を呼ばれた際に福野高校も誘っていただけるようになりました。

この時に、ウチの部員の後輩達が「こんな強い選手に勝っちゃうんや」という瞬間を何度も見せてくれて、それも良かったです。

僕の学年では無かったものの、下の学年からは南砺総合高等学校の連携による選択授業で、卓球を選択することができるようになり、後輩たちの代では福光高校の部員との交流と研鑽も生まれました。

試合での応援の仕方

卓球は試合会場で結構声を出すスポーツで、中途半端な感じではかき消されてしまいます。

特に団体戦の際は応援の力も大きいのですが、福野高校には決まった応援の仕方がありませんでした。

僕が部長になった時にもそんな話合いがあったのですが、福野中出身の部員が4名いたので、その応援の仕方をオマージュして、「よーっ、よっよっ!ナイスボールです!」という声掛けを始めました。

すると雰囲気が出て非常に良かったですね。

第三章:良き仲間と、良い土俵づくりをした日々

僕らはそうして少しずつ力をつけていきました。

時には部内で激しくけんかをしつつも、様々な逆境を乗り越えて団結力がとても強くなりました。

新入部員の募集

3年生に上がった頃、新入部員を募集することになります。

3年生は4人で、2年生は3人(全員男)。

なので、僕らが引退すると団体戦に出れなくなるので必死です。

というわけで新入部員募集の会の際には物凄く戦略立てて、僕と副部長のK君と、中学校の時活躍していた後輩のS君と3人で、東雲ホールの舞台の上で声掛けしました。

セリフもちゃんと作って、これまで駄目だった部活を立て直してきたことや、卓球への熱い想いが伝わるように、むしろ熱い想いが無い人は来ないで良いくらいの雰囲気で話ました。

あの時に、バレーボール部の部長が「卓球部の発表が一番良かったね」と言ってくれて嬉しかったです。

今思えば、僕にとってのマーケティング理論はここから始まっていたのかもしれません。

そして部員は7人入ってきて、14人の卓球部になりました。

顧問との衝突

顧問は変わり、卓球経験のある先生になりました。

しかし、それまたややこしいことになるものです。

旅川体育館で土曜日に練習していた時に後から先生が来られて、休憩中に「こんな(上級者と初心者が交わる)仲良しグループみたいな練習の仕方で良いがけ?もっと強い人同士で分けて練習するとかせんといかんがじゃない?」と言われて、僕は即返答しました。

「僕らは何もないところから、どうしたら強くなるかということを自分たちで考えて、部員同士納得したうえでこの練習のやり方をしています。それに対して仲良しグループとか言うのは酷すぎませんか!」「それなら好きにするこっちゃ!」と先生は怒って、体育館下に煙草を吸いに行きました。

後で部員たちと一緒に話して「あれは無いよね」と言いながらいたものです。

それほど僕らの結束は固く、理念とそこに対する向き合い方がシンクロしていて、迷うことなく自分たちのやっていることを信じて練習していたからこそ、僕は強く、即座に反論できたのだと思います。

ただ、そういう衝突もありながら、先生にも僕らの輪を理解していただくことができました。(おそらく)

第四章:逆境と改革

こうして結束力の強い卓球部は周りの先生方や、見下してくれていた周りの学生からも評判が良くなりました。

隣のバレーボール部にとって邪魔な存在でしかなかったであろう卓球部も、切磋琢磨できる関係になっていきました。

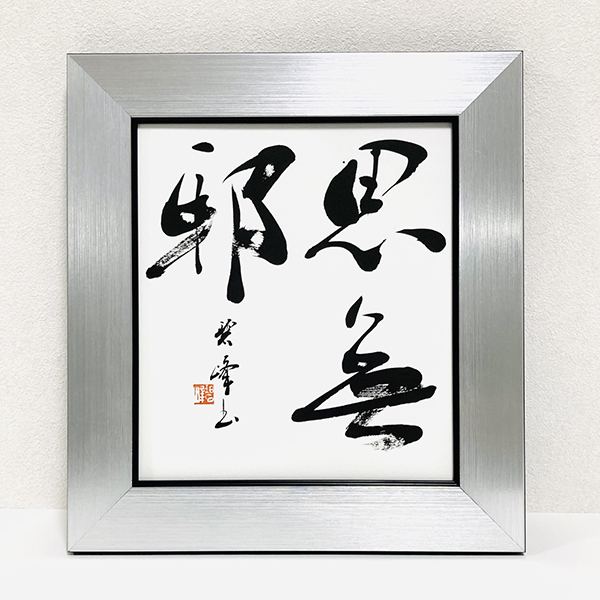

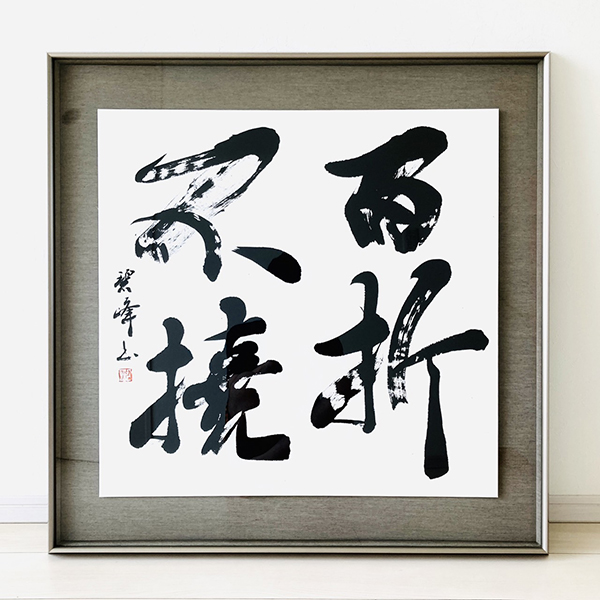

第2体育館の我々の陣地の壁には、僕が部員と共に練習休みの日に半紙に書いた目標を貼りました。

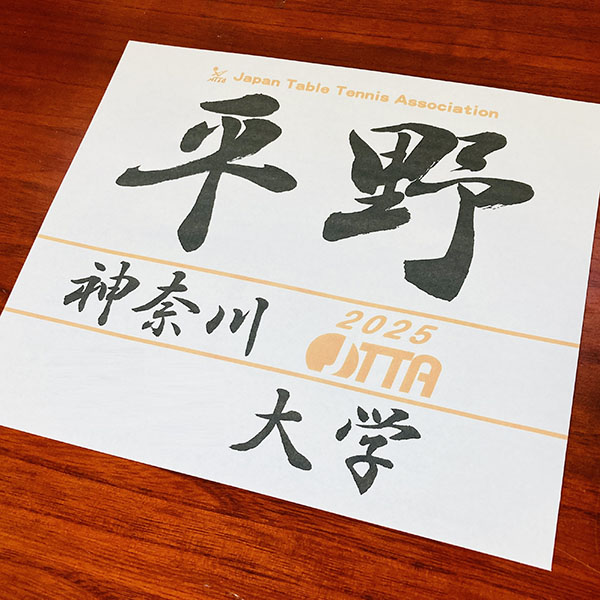

そして7人の部だった時には、僕が書いたゼッケンでプレーしてもらいました。

当時オープンした、並行輸入ラバーのお店でレビューを書いて、色んなラバーを試させてもらっていた僕は、使った後のラバーを試し打ちしてもらったりもしました。

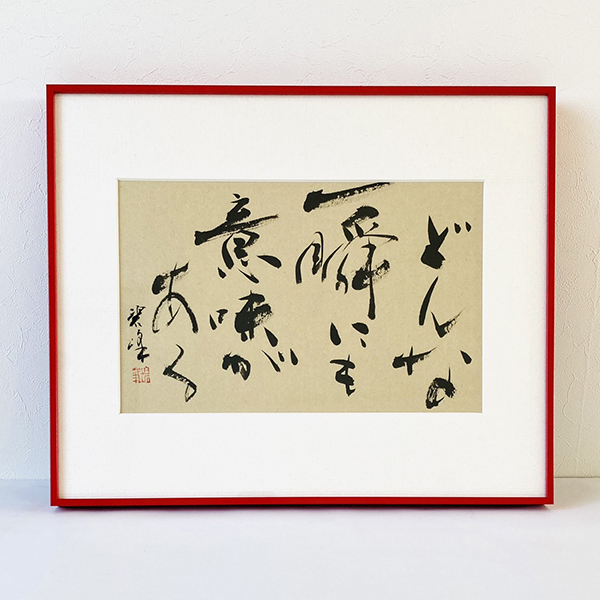

やれることはとことんやる。

一つ一つ、物事がどうあるべきか考える。

そんな感じでいましたね。

逆境は乗り越えていくために存在し、負荷への対応は人の成長を促します。

しかし、改革を成し遂げられたかどうかは自分の代では確認することが出来ないものです。

何故そう書くかと言うと、僕は強い選手でなかったから。

「古き良き時代の強かった福野高校卓球部を取り返す」ということは、残念ながら当時できていません。

もちろん僕の中で良いシーンは何度かありましたが、どうしても自分のプレーヤーとしてのセンスの無さが見え隠れします。

でもね、今この記事を書いたのは、その後の後輩達がそれを叶えてくれていっているからです。

強い卓球部になっているということを最近聞き、嬉しくて当時の話をしたところ、彼女も喜んでくれました。

僕が部長をした時に行った改革が、実際にどこまで福野高校卓球部への影響を与えているかは分かりません。

実はこれっぽっちも関係無い話で、単純にそこに強い人が複数人集まれば必然的に変わっていくのも、スポーツというものかもしれません。

ただ、あの荒れ果てたどうしようも無かった部を見ているからこそ、純粋に卓球に向き合える環境があることがどれだけ尊いことか、僕には分かります。

この改革請負人のとしての部長経験があって、今の僕があります。

選手としての価値で見ると寂しいものがありますが、その部活を改革したという点においては誇れるものがあります。