【作品の額装】裏打ち、貼り込み、マット、浮かし、落とし、ベタ貼りって何?

書作品は裏打ちが重要!

今回は書作品の制作に関して、多く手掛けている額装について記してみます。

僕が制作のご依頼を頂く際には、【額代+表具代+制作費+送料・梱包代】でお見積りを提示します。

この表具代の中に『裏打ち』と『貼り込み』という作業が入っています。

書作品においては裏打ちが重要だと考えているのですが、裏打ちってなんやねんって話でしょう。

Google AI様に説明していただきましょう。

書道の「裏打ち」とは、書道作品を美しく見せるため、また補強するために、作品の裏面に和紙などを貼り付ける技法です。この作業によって、書いた後に生じる紙のしわやたるみを伸ばし、作品を平滑で丈夫にすることができます。裏打ちは作品を額装したり掛軸に仕立てたりする際の前処理として必須です。

裏打ちの主な目的

しわやたるみの除去:墨や水分の影響で和紙が収縮することで生じるしわやたるみを伸ばし、作品をまっすぐにします。

作品の補強:紙の裏側に別の紙を貼り合わせることで、作品の強度が増し、耐久性も向上します。

見た目の向上:作品の裏打ち用紙が白く加わることで、墨の濃淡がよりはっきりと美しく見えるようになります。

要はですね・・・

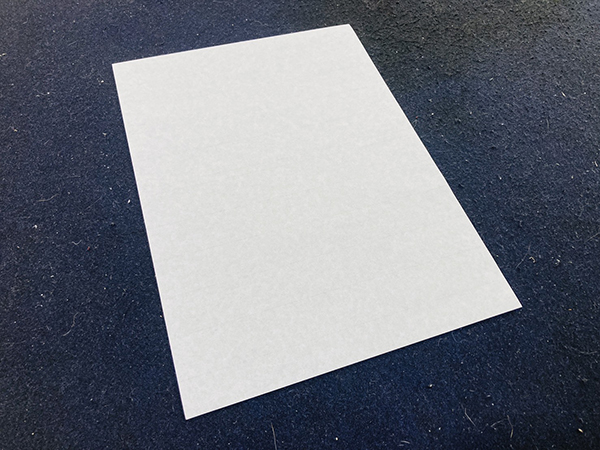

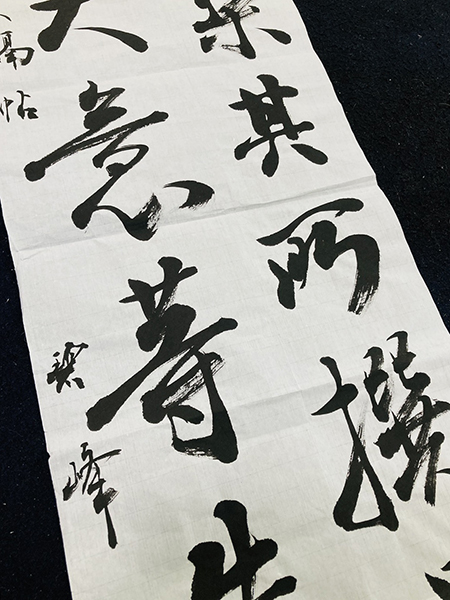

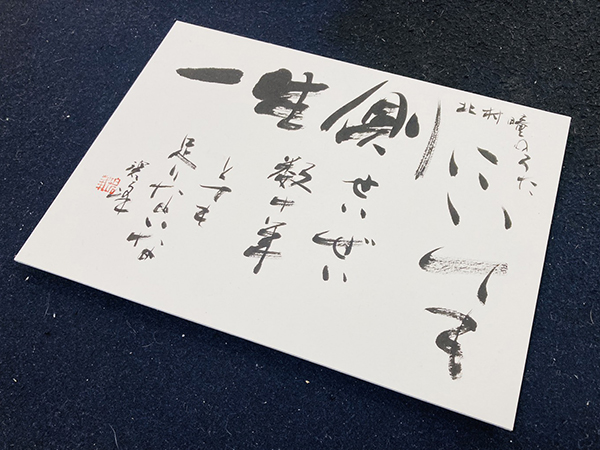

書道の紙は書く前はこのようにシャキッとしているんですが↓

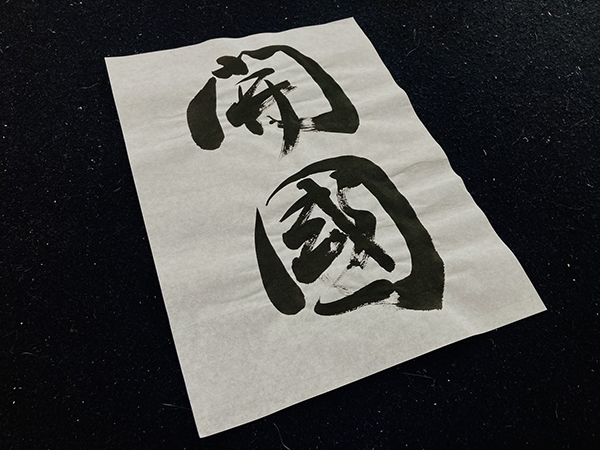

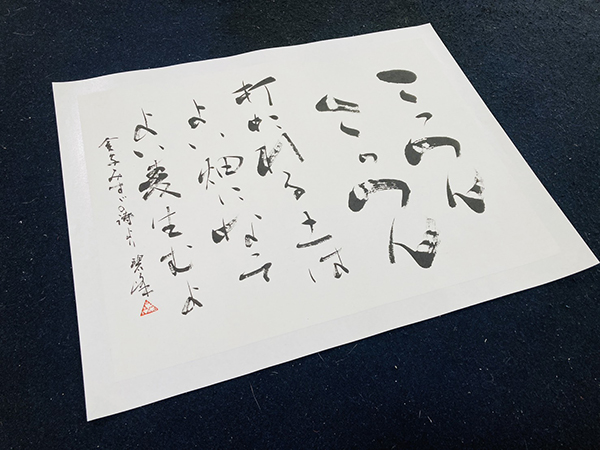

書いた後は書線に向かってシワができたり、折り目をつけて場所を把握しながら書くが故に凸凹して見くくなるのです。(分かりやすいように画像を調整しています)

これら作品のシワをビシッとした状態にするため、補強するために裏打ち作業を行います。

自分が不器用で失敗を何度も経験し、いつも職人に依頼する仕事なのですが、今回簡単に説明させていただきます。

作品を書いた紙を裏返して置き、霧吹きをします。

霧吹きをしながら、刷毛でシワを伸ばして平にしていきます。

刷毛の使い方は非常にデリケートなもので、そこにも上手い下手があります。

少し大きい裏打ち用紙を用意し、裏打ち用紙側にのりをまんべんなく塗っていくのですが、作品と張り合わせた際に空気が入らないように気を付けます。

のりがついてない箇所があると完成後フワッとします。

この後、乾燥台に裏返して貼り、乾燥させます。

乾くとこんな感じなのですが・・・

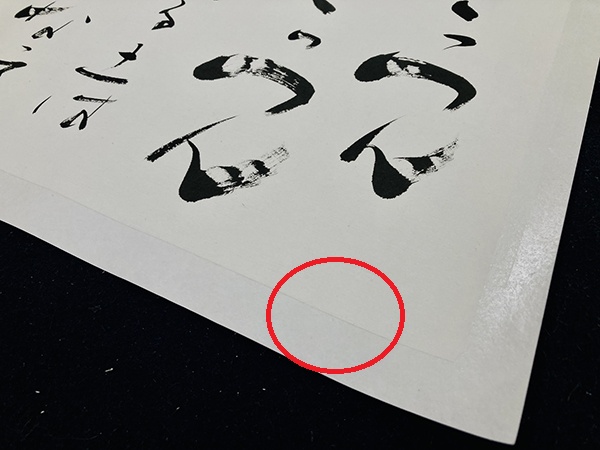

よく見ると作品の紙の下に大きな紙を貼り合わせていることが分かります。

この紙のおかげで、作品はビシッと引き締まります。

この裏打ち作業が完了した後に、額装のためのセットが始まります。

裏打ち作業の仕組みを理解していると、色々なことを気を付けることになりますし、自分の道具の管理も理解できるようになります。

時々、表具して墨が滲んだと言って暴れる書き手が現れるようですが、墨の作用が死んでいれば、また表具に適さない状態に変化していれば、そりゃ誰が裏打ち作業をしても滲みます。

墨は黒い液体、というだけでなく、膠や合成糊剤の存在によって、その場(紙の上)に留まることができます。

表装のためには、一度水に濡らす。

その点を理解していれば、怪しい謳い文句の墨汁や、安すぎる商品を使うことがリスクであることも何となく分かってくるはずです。

貼り込み作業とは

こちらも簡単に説明します。

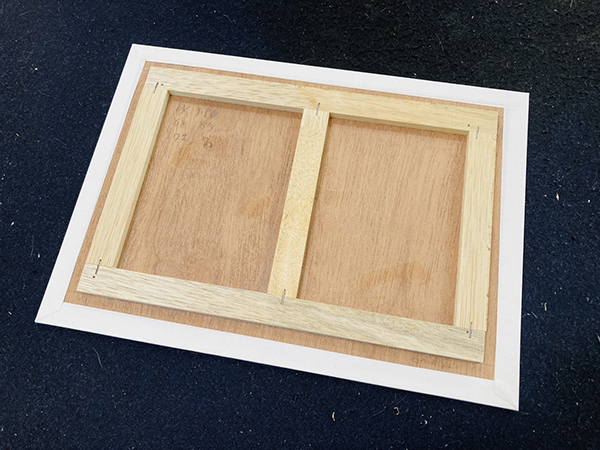

先ほど裏打ち作業をした作品を額に入っている中板(ベニヤ板等)に貼り込む作業です。

作品より外側に出ている裏打ち用紙の部分を側面、裏側に回して糊で貼り込みます。

(ベタ貼りの場合は、マットに直接貼り込みます)

紙のサイズはまちまちなので、中板の大きさは少し小さめとなります。

僕的には、各メーカーの額の中板の寸法サイズをある程度把握した上で、余白を読みながら制作することはプロとして当たり前のことと捉えています。

額装(軸装)をした後に字が切れているというのは格好悪いですからね。

また、これが上手くいっていないとビシッとした感じにならず、どこかしらフワッとした、シワの寄った感じになることがあります。

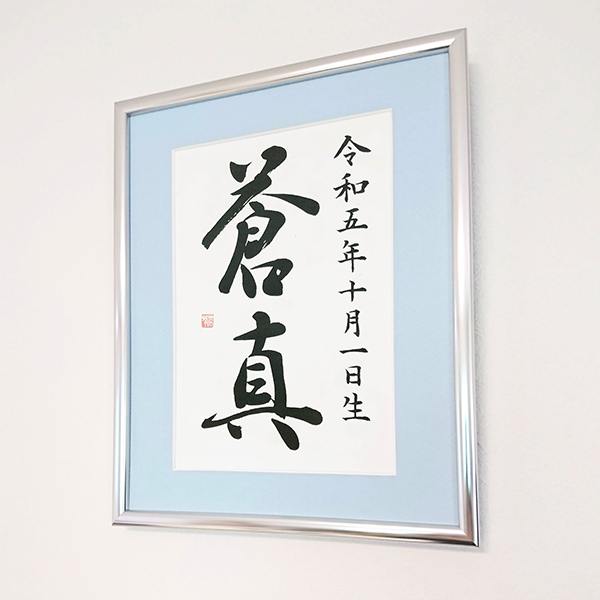

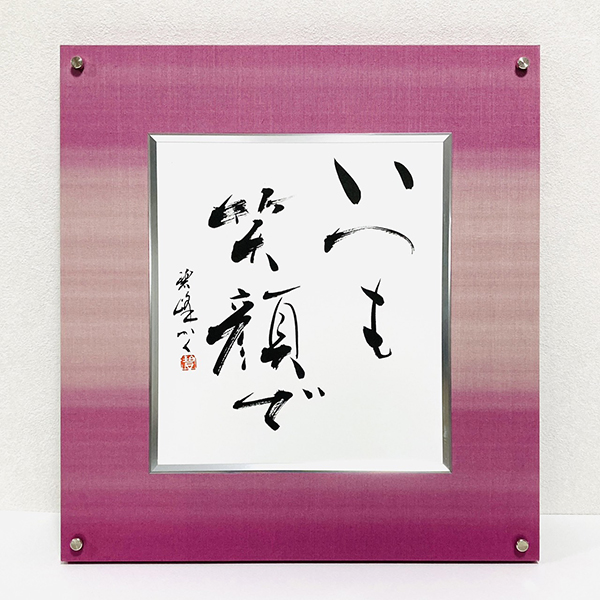

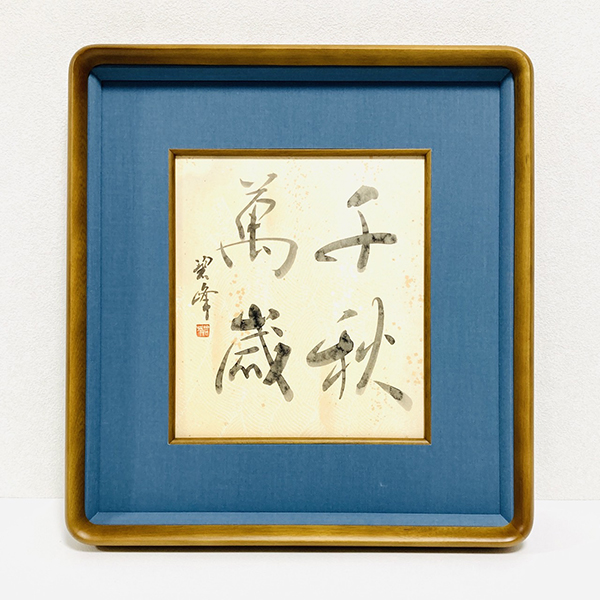

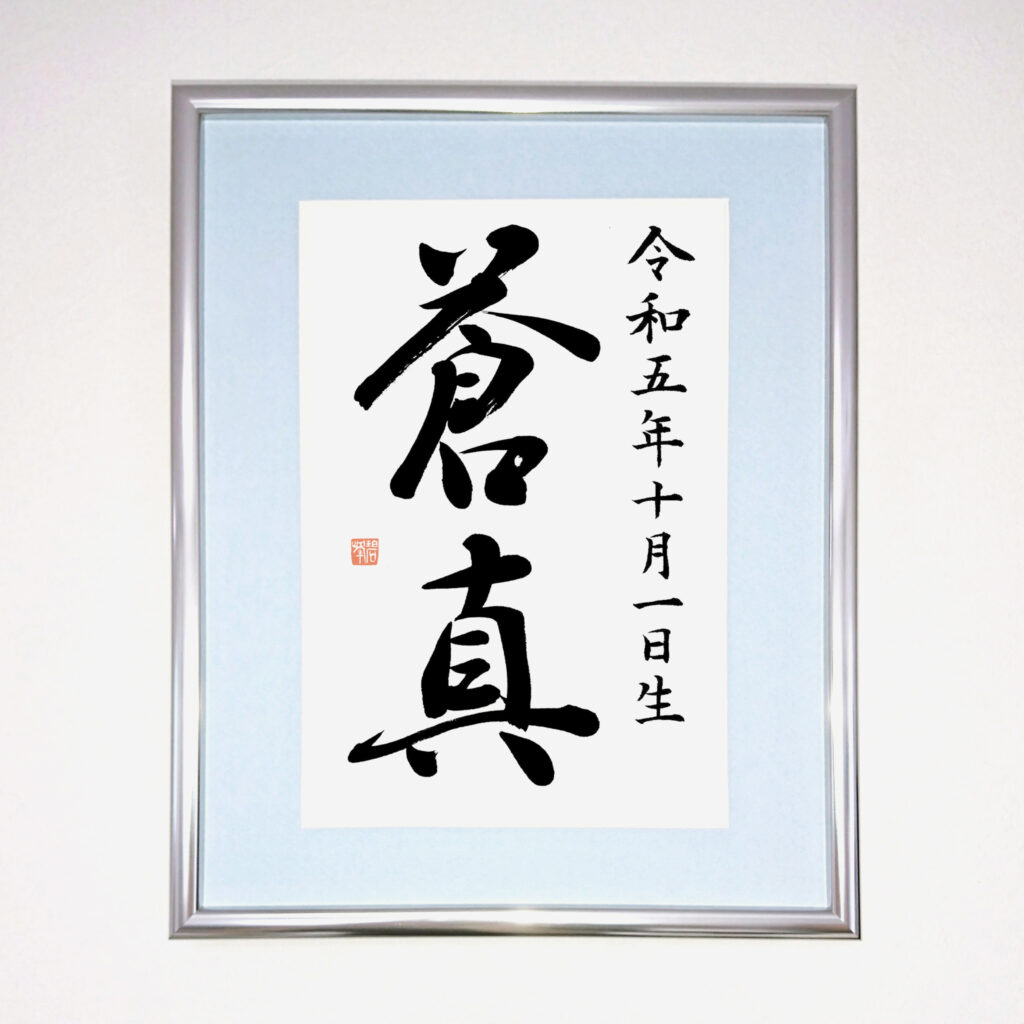

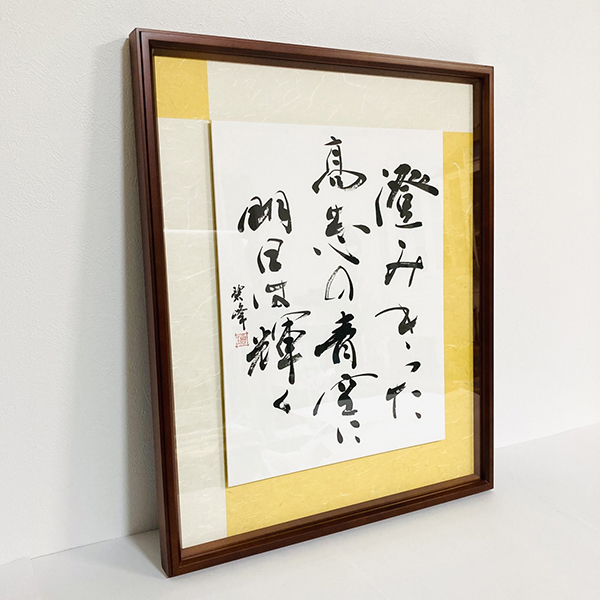

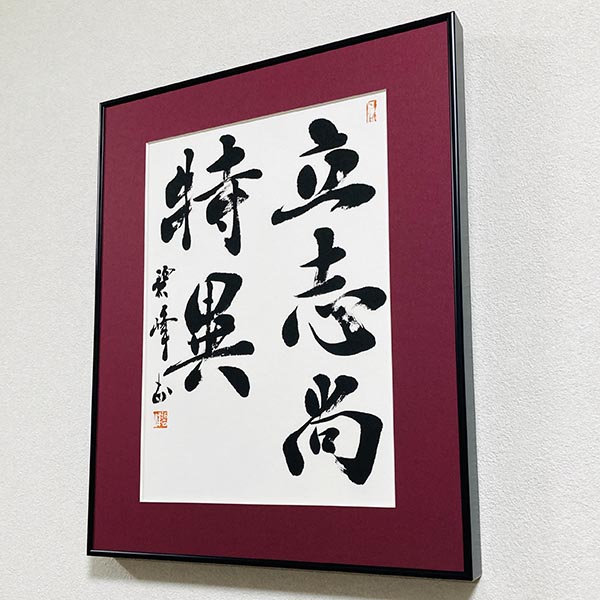

上記2番目の写真の表側はこのような感じになります。

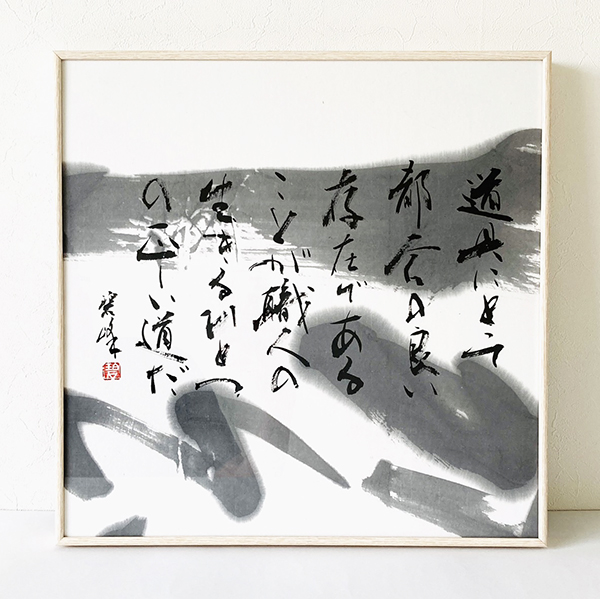

この作品を額にセットするとこんな雰囲気になります。(浮かし仕様)

額のマットとは

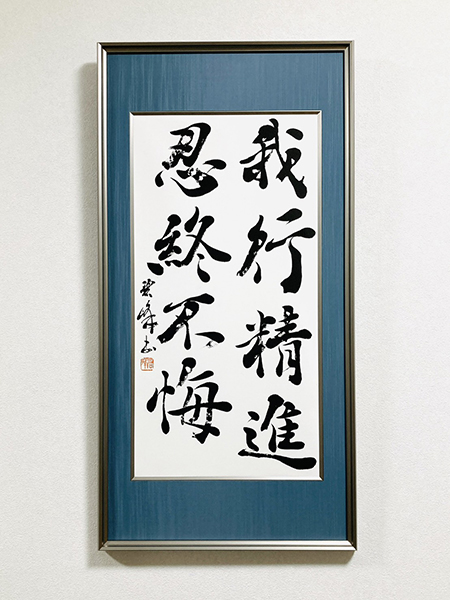

額のマットとは、作品(紙)の周りの有色部分で、作品全体の雰囲気をつくりあげ、お部屋の雰囲気をもつくりあげる要素にもなる重要な存在です。

素材としては、布地の場合も紙の場合もあります。

そして布の場合は特に繊維の雰囲気によって模様のようにも見えるので奥深いです。

なお、額縁の制作時にフレーム、枠と呼んでいるのは最も外側の部分です。

木枠もあればアルミフレームもあります。

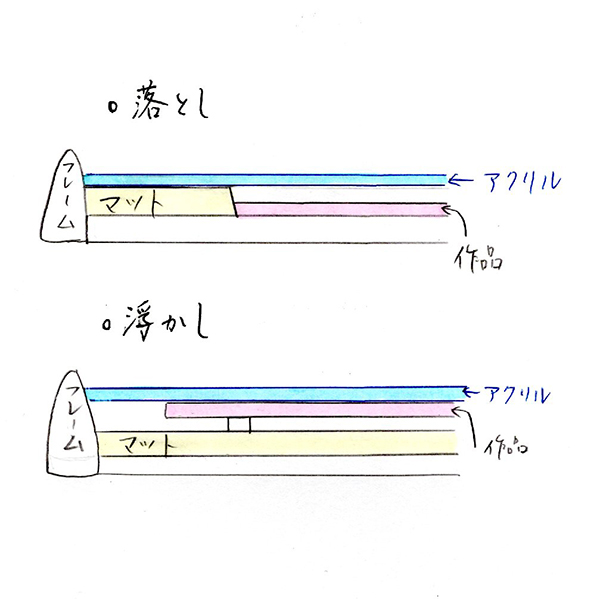

浮かし、落とし、ベタ貼りとは

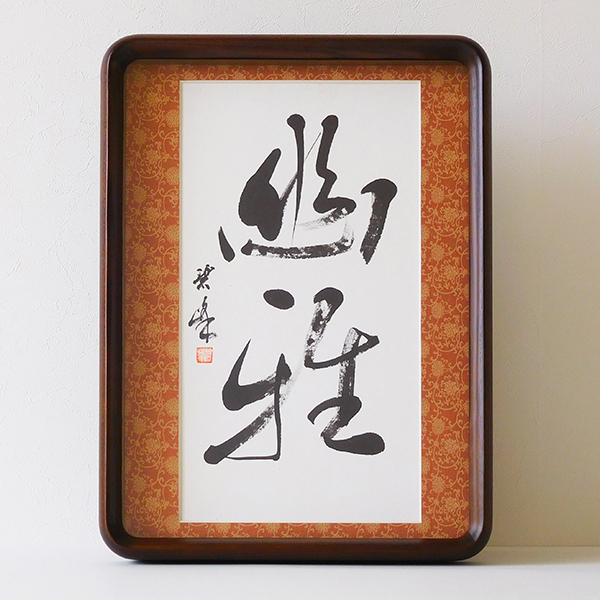

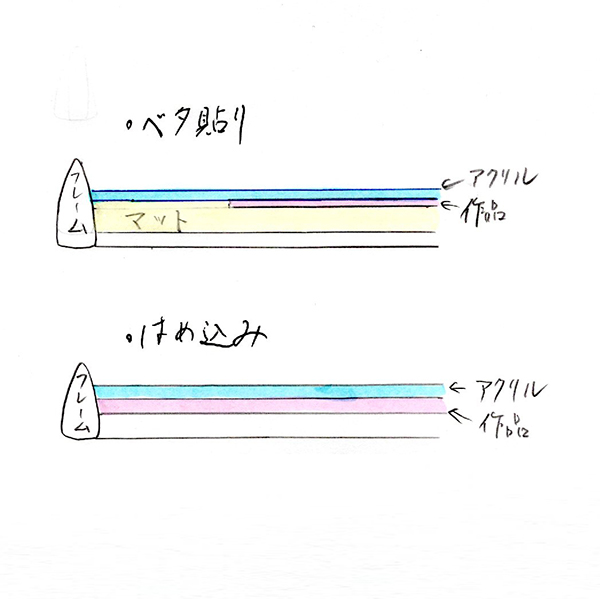

額には主に、浮かし、落とし、ベタ貼り、はめ込み(※個人的な呼び方)といった仕様があります。

それぞれどういうことか制作例をお見せしつつ、図式化して説明します。(絵はチープな感じでお届けします)

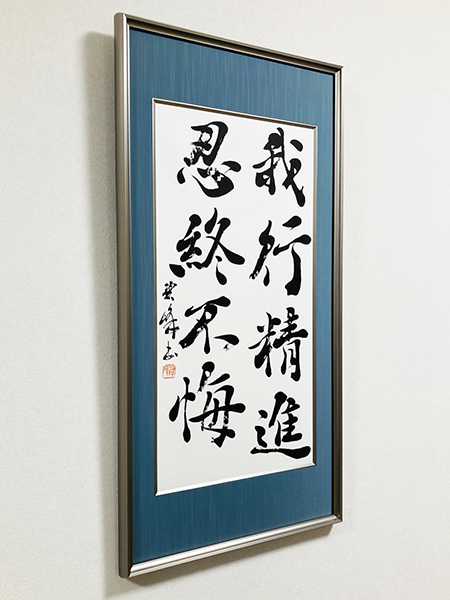

落としというのは、作品が奥まって見える仕様で、マットの部分より作品が奥にあるように見えます。

浮かしというのは、作品が浮き出て見える仕様で、マットが奥に行き、作品が手前にきます。

・ベタ貼りというのは、作品がフラットに見える仕様です。

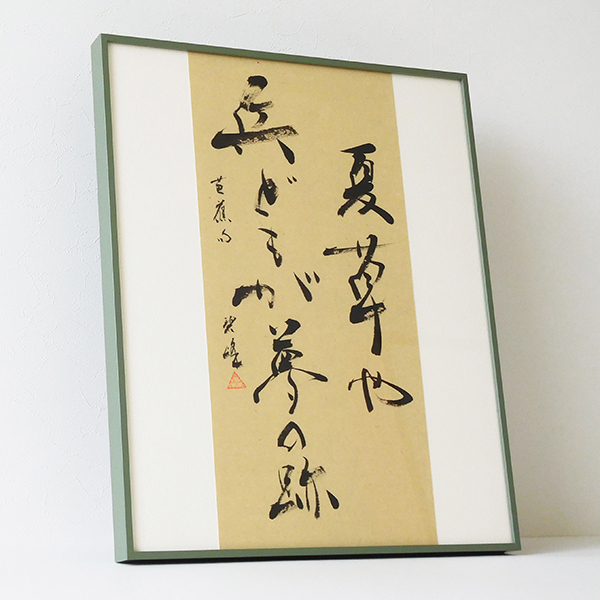

・はめ込み(※個人的な呼び方)というのは、フレームの内側にマットが無く、フレームの内寸と同じ大きさで作品が収まっている、シンプルな仕様だということです。

作品サイズが違うだけでベタ貼りと構造は一緒と言えます。

これらの仕様はどれが一番良いとか言うこともなく、それぞれに作り出せる雰囲気があり、また価格設定があるので、お客様のご要望に合わせて対応しております。

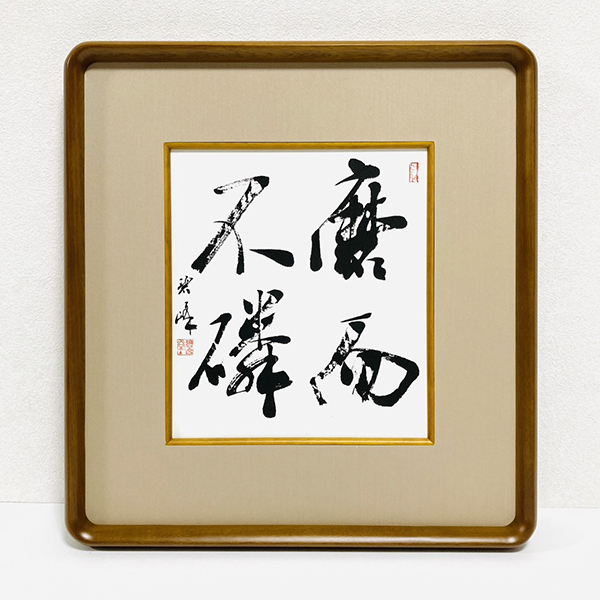

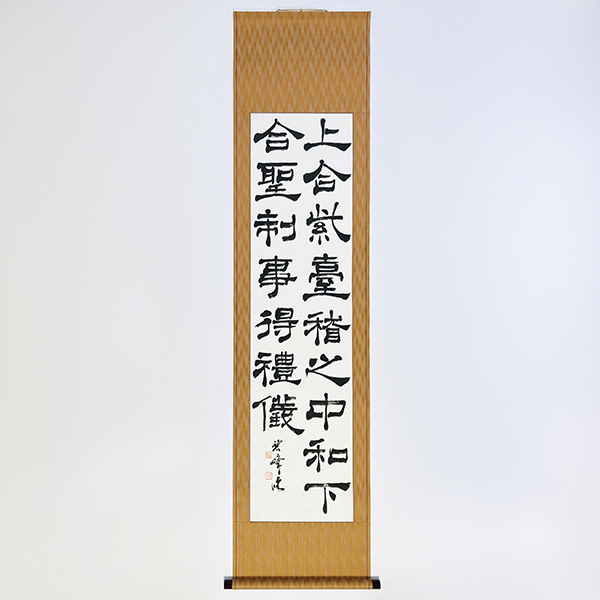

先日制作した下の額は落とし仕様の額だったのですが、作品の周りにメッキがあるので高級感が出ます。

額に合わせて作風も相まって、非常にお気に入りの作品となりました。

納期について

作品を額装するとなると、基本的に制作に2週間ほど、表具・額装に2週間ほどを見ていただいております。

額の多くは受注生産なので、作るのにも時間が掛かり、先ほどの裏打ち、貼り込み作業も含めて、どうしても手間が掛かります。

一方で、時々急ぎのご依頼もありまして、その場合には納品日から逆算して制作可否をお伝えしています。

先ほどまでに登場したような立派な額の場合でも、20日弱で納品したことが何度かあります。

当然、完成度合いが悪くなるようなことはしませんし、無理な場合はお断りしています。

額装でも、色紙額や薄型のアルミフレームとかだと、10日~2週間程で制作してしまうこともあります。

もちろん無理な場合は無理と言います笑

この手の額は事務所に在庫していたり、お店に在庫していることもあるので、その点で融通が利きます。

ただし、軸装になると本当に時短のしようが無くて、どうしても1か月弱掛かるでしょうね。

軸装も何度もご依頼いただきましたが、伝統的なスタイル故に雰囲気があって良いものです。

そして巻くため、収納保管しやすいという点でもお勧めです。

額の良い点は、アクリル(もしくはガラス)に保護されるので、作品が傷みにくいという点で良いです。

保管に関してはかさばりますが、大きさが小さければ気にならないかもしれません。

それぞれの表装の方法に良さがありますが、額装の世界の中にもやり方が色々ありまして奥深いものです。

皆さんは、自分の生活スペースにどのような作品を飾ってみたいですか?

無限に選択肢があるなかで、一つお好みのものが身近にあると良いですね。