「貴重なパワハラタイム」「長労働時間の優位性」「書の骨董的価値」

「貴重なパワハラタイム」

昨日、年に一度の村のお祭りである獅子舞が終わりました。

十数年前に参加するようになった頃は人数も多く、頭の練習をするにも人が多過ぎて頭を振ることもあまり無く、カヤ(胴体)の中に入ることがほとんどでした。

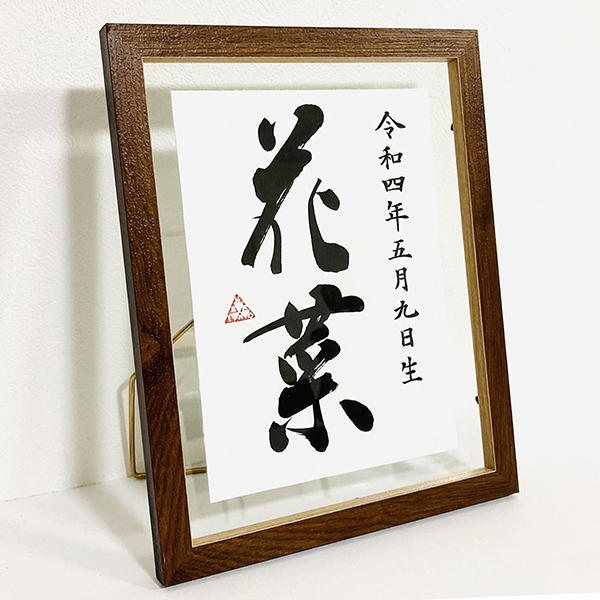

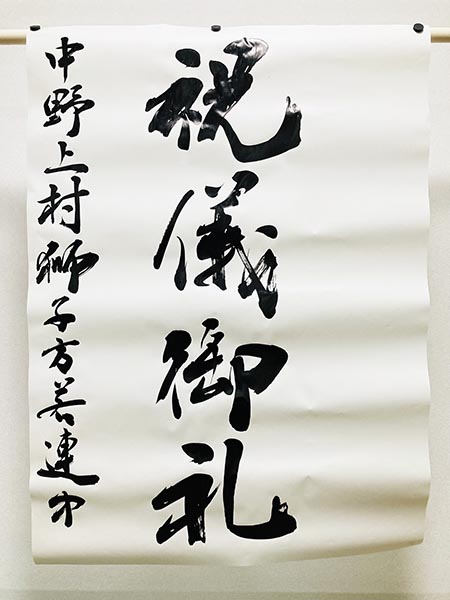

それがかなり人が減りまして、笛は吹くわ、頭は振るわ、カヤには入るわ、(祝儀御礼の字は書くわ)みたいな感じになってきました。

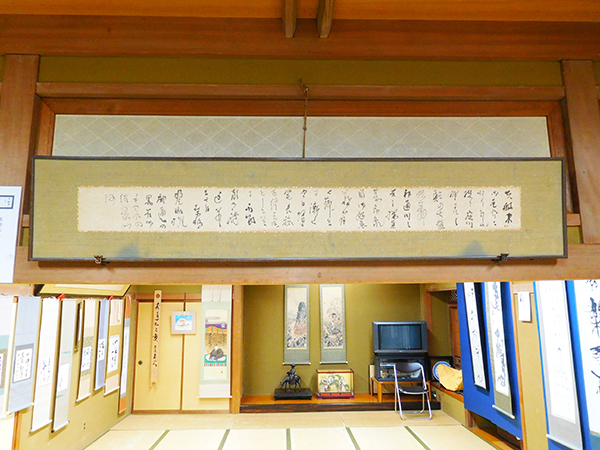

祝儀御礼は、今回は字を書く時間も、紙を広げるタイミングも無く、前々日に書くことになってしまいました。

こうなってくると、昔より体が悲鳴をあげてくるタイミングが手前に来るわけです。

「もう無理だろ」「腰が限界」みたいなのがきた後であっても、他のみんなも同じように少人数であるから同じ想いでいるわけです。

となると自分だけ逃げるわけにいかないので忍耐の時間が続き、お祭りの終わりに向けて逆に盛り上げるための心意気が必要になるわけです。

今という世の中では貴重なパワハラタイム?なのではないでしょうか。

何もかもが優しく、無難になっていくと忍耐強く物事を乗り越えていくことができなくなります。

忍耐力は必要かといわれると僕は必要だと感じていて、何となく完成形が見えかけているのに、良いものが書ける前に諦めるようなことはしたくないと感じています。

それなりのものが書けてお客さんが喜んでいても、自分の中で心がすさんでいくことでしょう。

そして、その忍耐の向こう側に新しい何かが待っていて、それを手にしながら前進してきたように思います。

パワハラは当然許されないものがほとんどで、それは撲滅すべきですが、人が長い人生の中でより豊かに生きていくために必要なそれはあるはずです。

負荷をかけないことには、人は成長しません。

「長労働時間の優位性」

会社勤めを6年間経験しましたが、時に残念に思うのは他の人より余程働いている時間の多い6年間なのに、6年間としか表現できないのが不都合なように思います。

朝7時に出勤し、日付が変わってから職場を去ることが日常的であった頃。

17時間働いているわけなので、普通の健康的な会社に働いている人の2倍の進化はしていたんじゃないかなと思って働いていました。

それも結構頭を使って、毎回答えの無いことに答えを出すような業務内容だったので、大変だったけど凄く鍛えられる仕事でした。

また、2人で現場の動きに対してデータ処理する作業をする仕事では、正確に、臨機応変に対応することも求められていましたが、色んな人と組んだり、メンバーが変わっていくなかで、自分は他の人の2~3倍のスピードで仕事の処理ができることを実感しました。

そのスピードでやったところで給料が上がるわけもなく、逆に残業代を減らしているだけなんですけどね。

ただその時であっても、他人の倍以上は仕事の処理をしているわけで、それなりのスキルアップがあるわけです。

長時間労働が規制されていくなかで、成長していく人というのは仕事と真剣に向き合っていく中で、時間の限界(=制限)というものに結果を左右されやすい時代になっていますね。

僕の働き方は納得いくまで自分を追い込んで良い仕事です。

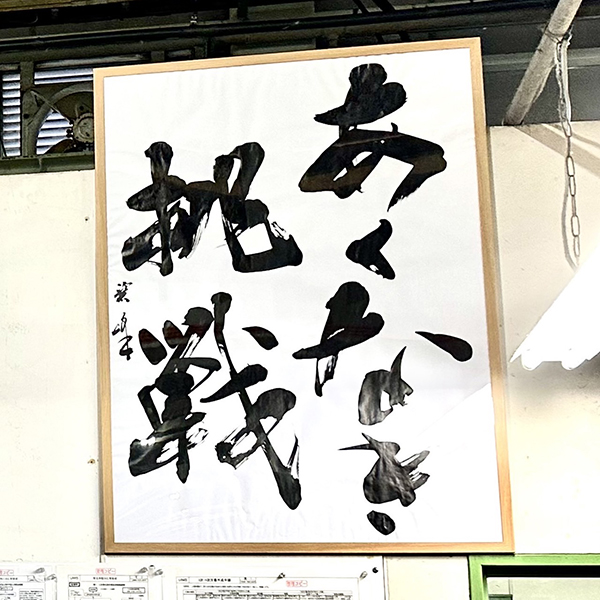

書道は日々研究開発を行っていくなかで、良いものを作っていくゲームです。

そこに対して時間を忘れて、仕事であることをも忘れて熱狂して取り組めることが多いことが、自分にとっての健康的な働き方かなと感じます。

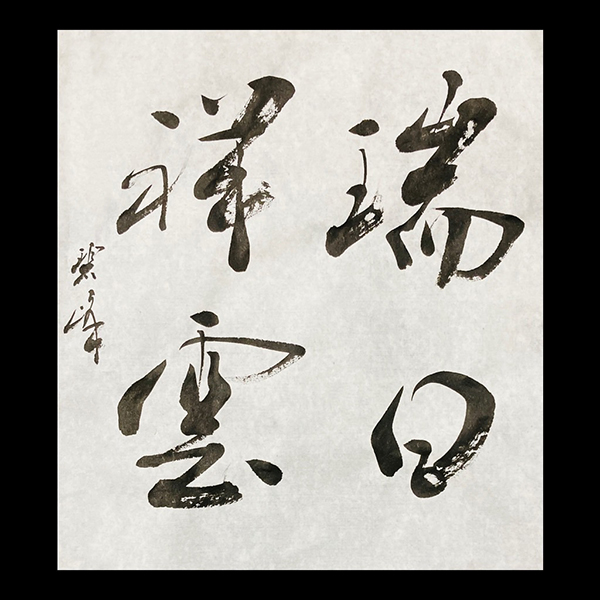

「書の骨董的価値」

この間、日曜日にもかかわらず電話されてきた人がいて、「先生に聞いてみるんですが、知り合いの有名な書道の先生が亡くなられて、色々書かれたものがあるんですが、これって買値がついたりするものですかね?」と言われて、この手の話は僕に関係ない、搾取されるだけの内容なので電話対応する必要も無いのですが、「名が通っていて価値があれば、地元の骨董品屋さんで値が付くと思いますよ」と伝えてサヨナラしました。

そもそもこういった、お金にしたいという気持ちに対して多くの書き手、作り手は、素直に向き合えないのではないでしょうか。

確かに好きな書家の作品は自分で買い求めて、事務所に沢山掛けて楽しみはしますが、案外価格が高すぎることはありませんし、制作時の価格から想像すると相当お安く買っています。

仮に僕が好きな書家に制作の依頼をすれば手放すことは無いと思いますが、それは自分のお気に入りの言葉であったり、特別な言葉を書いてもらっているから、お金では表現できない価値を持っていると言えます。

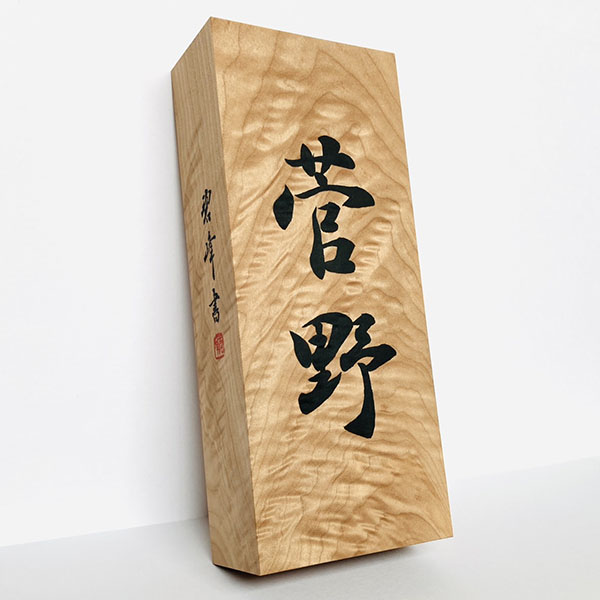

同じように、僕にご依頼いただくお客様には、やり取りから作品の内容などすべて含めて、特別な体験になればと思い、日々の制作に向き合っています。

制作済みの書作品も一部ホームページで販売しておりますが、お客様はどことなくピンと来て、心が動いて買い求められる方が多いです。

この体験自体に非常に価値があると感じています。

兎にも角にも、書の価値というものを価格優位ではかろうとすると、人として貧しい気持ちになります。

自分に何かを与えてくれる気がする、真摯な気持ちになれるとか、優しい気持ちでいられるだとか、そういった感性、心の動きを見てはかろうとすると、人として豊かな気持ちになります。

やはり僕は人の心の動く書を書ける人間でありたいと思います。