作品制作の際に考えること「負けたくない」

作品制作はご依頼のメールのやり取りから始まる

只今制作をいくつも抱えておりまして、更新が微妙に遅れたりするのですが、今回はその作品制作について書いてみます。

ロゴの制作も作品制作に該当しますが、今回は額装作品や掛軸作品などにフォーカスしてみます。

僕は書道家として、書道教室以外の”作品制作”をメインとして事業を行うことを大切にしています。

”書が売れるかどうか”ということを書道関係者は時々言いますが、売れる云々より”必要とされるものを書ける人間でありたい”というスタンスでいます。

いつもメールやお電話等で作品制作のご依頼を頂くのですが、この時点でお相手がどのようなものを欲しているかを掴み取ったり、どのようにすればご依頼の字を最も良く見せられるか、などを考えたりします。

時には草稿を書いてみて、これは色紙でも収まるとか、半紙サイズじゃないと駄目だとか考えたりするわけです。

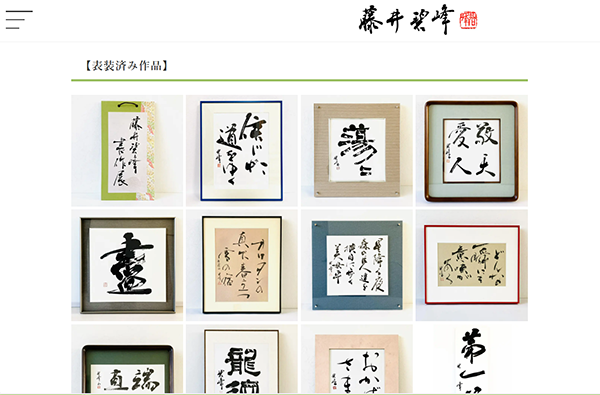

完成形を想像していただくことも大切で、過去の制作事例をお見せしながら、どうやってお客様に安心感を持っていただけるかを考えて返信しています。

この際にお客様の本音を引き出せるかどうかも大切で、機械的なやりとりにならないように気を付けたりもします。

また、何でもこちらにおまかせにされると、時に重要事項を見逃してしまうこともあるので要注意です。

機械的なやりとりや体温を感じないやりとりの先では時々齟齬が生じてしまうので、そうならないように動くのも仕事の技術です。

書く前の準備と書き始めてからのこと

作品を書く前の準備だけでも半日以上かけたりします。

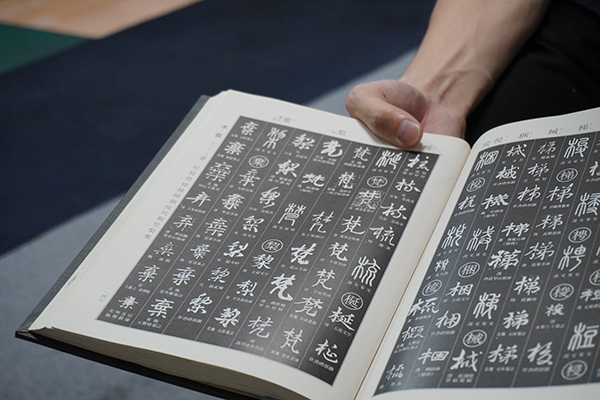

ここにおける準備とは字典や資料等をもとに、字形を調べたり意味を調べることです。

以前同じ字を書いたことがあっても全く同じように書くことはほとんど無いので、以前目に入った時の自分と違う感覚で他の書体にも触れてみます。

お客様からのご依頼は尚更字が間違っていてはいけません。

僕が主に書く行草書体は、字を崩した際に省略箇所が出てくることがよくあり、そこに多くの罠があります。

これを調べる際に他の書体も調べたり、字の成り立ちから考えたりと、不安が無くなるまで、納得できるまで書籍を調べます。

書くための材料が揃ったら、体調の良い日にひたすら作品を書き込みます。

世間では「一筆書いていくらですか?」とか言われるのですが、一発で書けることはほとんどありません。

数年前よりは仕上がりが早くなった気がしますが、それでもン十枚、ン百枚と書きますね。

ご依頼を頂く前には、どれだけ書いて仕上がるかも分からないのですが、沢山時間を掛けて、紙を沢山使って書いたとしても、「早く仕上げないと損する」みたいな感覚にならないように、良い仕事ができるご依頼は受ける、良い仕事ができないと思えば断る、というスタンスでいます。

良いものが書けたときは自分で”ピン!”ときます。

ただ僕の場合は多重人格書道を一人でやっているので、他のパターンでも良いものを書いて、納得できるまでやり込みます。

今書いたものが将来見た際に「あの時の字は微妙だったな」と思いたくないからです。

そうならないように、やれるだけ徹底的に追い込んで書きます。

書くのは結構肉体労働で、時間経過とともに疲労も重なってくるものですが、やめたいとかすぐ思うことは無くて「負けたくない、負けたくない」と頭の中で唱えながら書いています。

どうして「負けたくない」になったのか分かりませんが、ライバルとかいない仕事でありつつも、”現状の自分に簡単に妥協しない”という気持ちがあるような気がします。

そして、自然とその時その時の良さが作品に備わり、後悔の伴わない良い作品になっていきます。

表具の仕方について

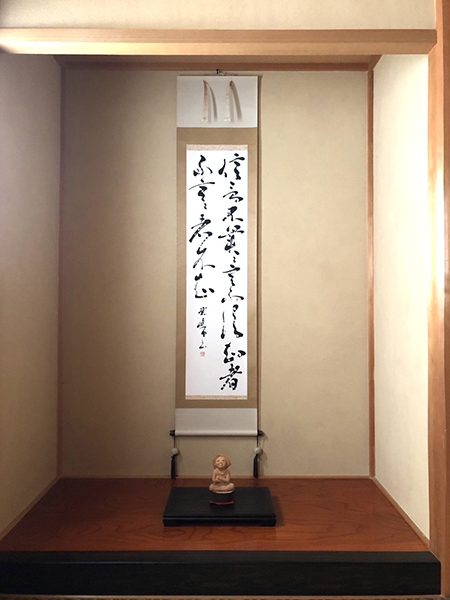

表具の際(額装、掛け軸の仕様決定)は、自分のおすすめの組み合わせなどは想定しつつも、ある程度お客様に委ねます。

お部屋のお写真を頂く場合もありますが、どうすればお部屋に馴染むか、どういった雰囲気を求められているかを感じ取りながら進めていきます。

自分で色々な仕様の表具をしてきたことと、お客様から送られてきたお写真が知財として生かされます。

僕の方では裏打ち※は命名書の時以外はしないのですが、裏打ちの終わった作品の貼り込みは場合に応じて行ったりします。

作品サイズによってできない場合もありますが、お客様の納期を考えた際に行ったりします。

裏打ち作業とは・・・

書道で書いた作品の裏面に、薄い和紙などを貼り合わせて補強する作業のことです。

紙のシワや波打ちを防ぎ、作品を平らに整えて長く保存できるようにします。

また、作品の見た目も美しく整うため、展示や表装の前に欠かせない大切な工程です。

場合によっては作品が台無しになるので大変な作業ですが、業者に何度か見せてもらったり、お話を聞いて対応できるようになったことの一つです。(金融機関での作品展で試したとも言う)

裏打ちに関しては何度もトライしましたが、不器用であるが故に何度も失敗して諦めました。

この表具の作業も職人仕事で、業者によって優劣があるのは否めません。

「あんた、こんな良い作品良い表具したほうが良いよ」と業者が言ってきた場合にも、業者ごとのセンスと金額は異なりますから要注意です。

競書雑誌での鍛錬と作品制作

1994年に4歳で始めた書道も、その頃から今に至るまでずっと競書雑誌とともに成長してきました。

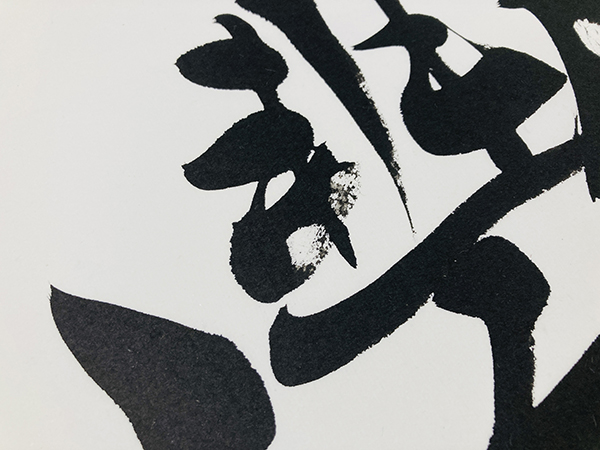

元々写真掲載もされないレベルであった自分において、よく分かるのは「作品に墨を入れるというのも技術である」ということです。

僕がそれを言ったところで、今もなお静かな作品を書いているのですが、起業前は墨をつけても紙の奥に墨が入っていなかった感覚です。

以前からカスレを意識した作品を書いていましたが、上辺で浮いているようなカスレでした。

それが墨が入るようになって”潤いのある渇筆”になったということです。

これはロゴ制作を多く手掛ける中で、太く、黒く書かなくても目に入る線を探求してきた中で進化した要素だと思っています。

知人の先生も、「商業的な書道家ならではの成長をしているね」と言っていただけました。

お客様のおかげで成長した今があります。

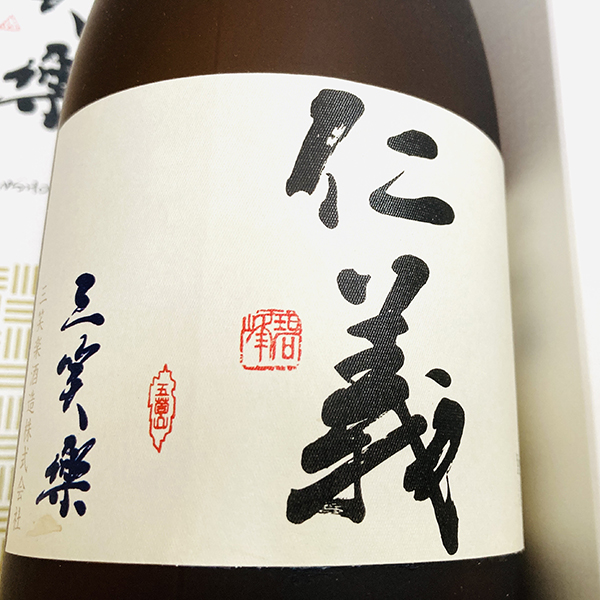

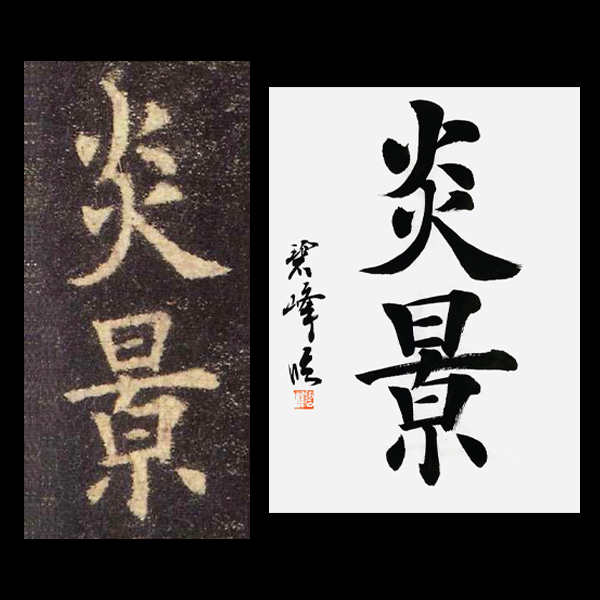

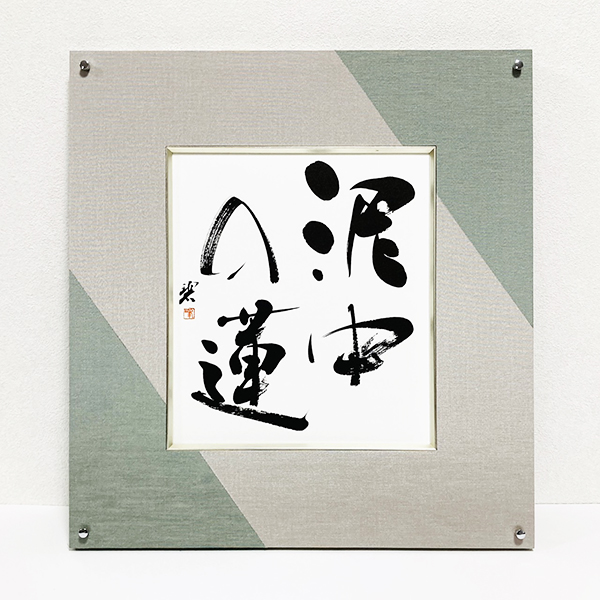

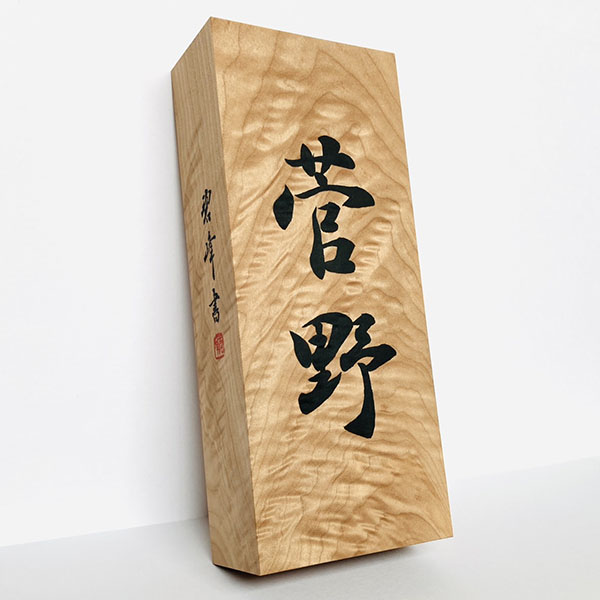

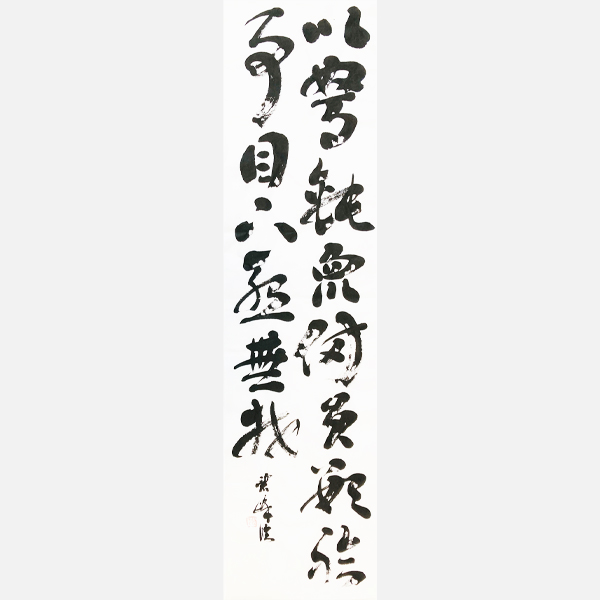

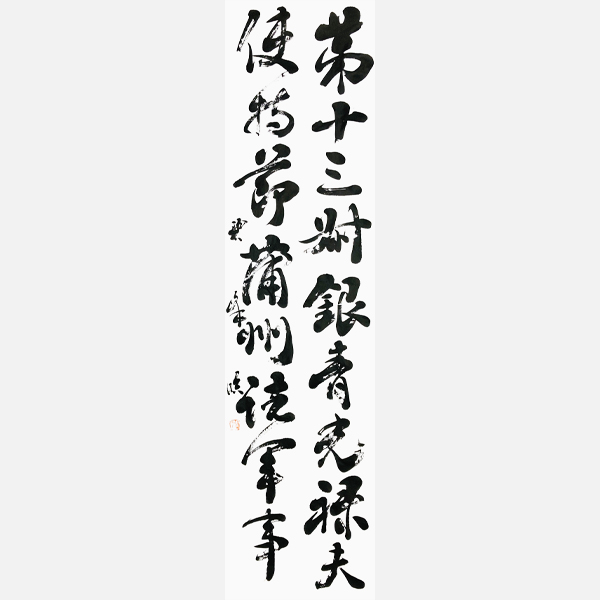

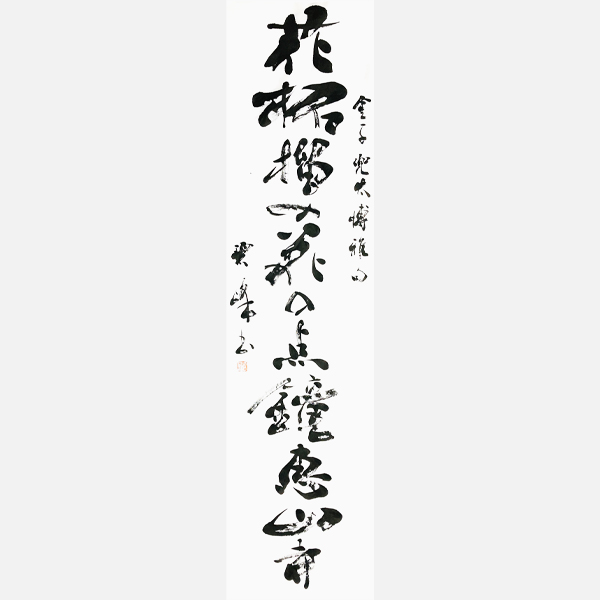

先日半年ちょっとぶりに【書道家 藤井碧峰作品集②】の更新をしたので、興味がございましたら是非ご覧ください。

こちらに出し惜しみしながら3点載せます。

現在は石飛博光先生のもとで書を習っている身ですが、上京するようになってから作品の余白の取り方、章法を多く学ぶようになり、これもまたお客様にお渡しできる作品づくりの上では欠かせないものと言えます。

作品を書いて、書いた時に紙からはみ出ていなくても、表具の後に左側の名前が切れていたり、他の字が切れていたりするのは案外ありがちなことで、プロとしてはあってはならないこと。

競書雑誌で育ち、お客様に育てていただいた身だからこそ書ける作品を、これからもお見せしていければ幸いです。