仕事として見た書の楽しさを伝えるブログ|書特有の広がり

仕事として関わるからこその楽しさ

ここからは特殊な事例が多いかもしれませんが、書道家藤井碧峰が仕事に熱狂しながら歩んできた道だからこそ経験できた楽しさについて触れていきたいと思います。

仕事として関わるからこそ出来たことが沢山あります。

それは多くの書道に関わる人が経験する良いこと、楽しいことを倍増させるように、一方で嫌な想いをしていたり、世の中的に変なことに対しては正しく対処して、あるべき姿、ありたい姿を実現するという楽しさもあり、それについても記していきます。

【書きたい<良い仕事をしたい】という意識の中で生きる楽しさ

僕の場合は”起業したい”という意識が13歳頃からずっと頭にあるなかで生きてきたので、ずっと仕事というものに対して考えていたのかもしれません。

ただ仕事するのではなく、そこで多くの人が認めざるを得ない結果を出すことが使命のように思っていました。

起業しようにも起業できなかったという話も、【自分に賭けた10年間の戦いに対して想うこと】というブログで触れましたが、如何なる運命になろうとも仕事で結果を出すという目標には変わりなかったのです。

書道で起業するとなった時、書道は目標を達成するための手段となり、自分の行いに一つ一つ意味合いをつけて実行していきました。

人の心というものは、大きな組織で働いている時にも、いや日常生活で人と関わる時にも見え隠れするもので、権威主義や自己顕示欲、出る杭は打ちまくる、周りの気に食わない人間を落としまくる、ということはどこの世界にもあるものと知りました。

これが出逢った書友と話していても、同じようなことは全国津々浦々あるもので、起業前にも嫌な想いは既にしていましたが、起業後もそういう嫌がらせをしてくる人が見事にいまして、その負のエネルギーたるや凄いなと思いました。

だから僕の書道に対する良いイメージというものは限られていて、ある意味浮いた気持ちで向き合う必要もないし、起業前からも冷静に見ている自分がいました。

先の人達は書に対する志も全く異なるからそういうことが出来るわけで、元から同じ土俵で戦う必要は無く、自分を必要としてくれるお客様に真剣に向き合って、そのなかでどう生きていけば良いか、どう仕事すれば良いかを決めていけば良いだけのことです。

自分の性格に公募展が合わないということもあってほぼ参加しないし、そこでの受賞等の結果を仕事に活かすことも無いですが、これもまた仕事しやすい環境をつくるために役立っているかもしれません。

僕の評価の軸というのは、お客様からの需要があって作品を制作し続けられているということと、その中で満足していただけた、感動したなどという声を頂きながら成功体験を積み重ねていくことです。

つまりは書道の世界で評価されることより、一般社会から支持され続けることの方が大きな意味を持つということです。

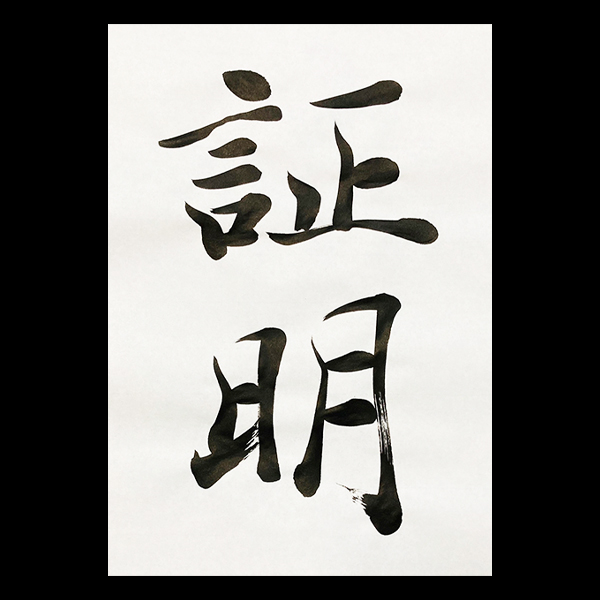

頭の中は市場原理で出来ていて、必要とされれば生きていられる、必要が無くなれば消え去っていくというルールのなかで、良い仕事をして存在証明を続けることが大切です。

書道は数えきれないほど名手がいるし、電子機器が増えて手書きの需要が減って日常の必需品でも無くなっているなかで、安定収入を得やすい書道教室を主とせずに作品制作を主として事業を進めるという、誰でも実現しにくいゲームを自分の生活を賭けてやっています。

刺激が無いゲームは楽しめず、すぐに飽きが来ますが、今のところ毛頭飽きが来る気配もなく、長く楽しんで行けそうです。

書を教え、共に学ぶことの楽しさ

先述の通り、良いものも見ていれば嫌なものも沢山見てきているなかで、自分が経営を学んできた人間としてできることが、書道教室の健全な運営です。

【生徒さんにとっての理想郷をつくる】というテーマを持って、「誰のためにもならんことはしない」というスタンスのもと進めてきました。

書道教室を始めて6年になりますが、書道を楽しみ、見る見るうちに上達している生徒さんも多いことも嬉しいものです。

ただ、そこには人との付き合いがあっての書道教室の楽しさがあって、良いコミュニティを作ったものだと自分で感心します。

交流会、忘年会の類も無いので単純に教室の時間に仲良くなっているというのが、藤井碧峰書道教室の特徴だと言えますが、書道を通して仲良くなっているというのが非常に面白いところです。

僕は面白おかしく伝えることが好きなので、それを誰かに指図されずに好きに教えられる環境を持っていることは恵まれていますね。

学生時代には、到底先生・教員になることなど自分に合わないと思っていましたが、書道は教員免許に関係ない場所で教えることができます。

自由に教えることができて、それで尚且つ何かしらの結果、書道教室の時間をとても大切にしてくれていたり、書くことが楽しくて色々挑戦していく様子や、上達していかれるのを見ていると、本当に良い仕事だと思います。

作家的に生きる楽しさ

周りにとやかく言う人がいなかったおかげで、起業してからは金融機関で何度も作品展示を自分の思うやり方で行ってきました。

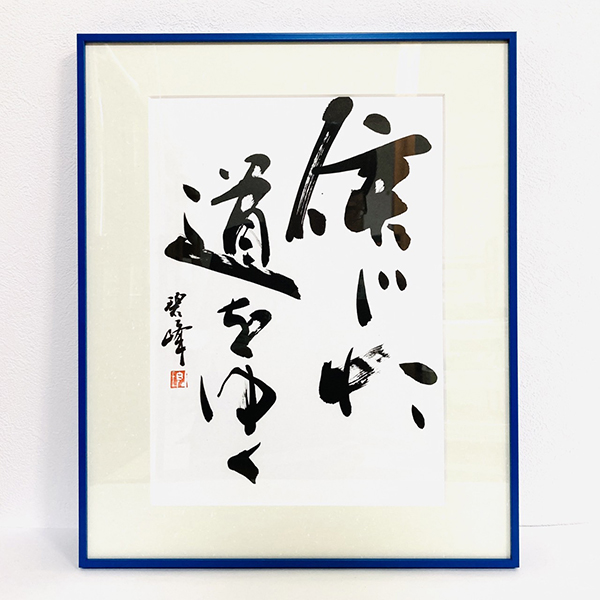

その時の活動のテーマや自分の伝えたいことをベースに言葉選びをしたり、自分の言葉を作品にしたりしました。

書道というのは、何かを書く時に墨場必携という本を使ったりして言葉や意味を調べるのですが、良い言葉に出合えた時は自分の生き方にも語りかけてくるようで嬉しいものです。

今という時代は何でもネットで調べて出てきますが、自分の頭の中にその言葉の知識があると行動が変わっていくもので、言葉に向き合う純粋さが伴っていれば、書道という趣味は多面的に人を育ててくれるものと言えます。

僕の場合、起業時は創作する能力は無かったのですが、1年ちょっと経って環境が変わり、少し創作を手掛けるようになってから元会社の上司と、金融機関にお誘いいただき、一気に2か所で作品展示をする機会を得ました。

小さい作品がメインでしたが、スパルタで30点以上制作しましたかね。

またお客様からのリクエストも増えて、積み重ねで鍛えていただきました。

作品は自分の責任において、ひたすら好き勝手書いていました。

それだからこそ字典を引いてちゃんと下調べするし、ブレることの無い内容で伝えられます。

事業が継続されていくなかで、道具も多種多様に揃えることができて、その道具を実際に使って特性を活かした作品を書いてみたいという流れにも繋がりました。

結果として、一人で多重人格書道ができるようになり、色んな書体・雰囲気の作品のなかから、誰でも1点は好きな作品を見つけていただける場を作れるようになりました。

言葉に合った表現を、一人であれこれ何十作もやるわけですから、そりゃ楽しいです。

作家的に生きるというのは伝わりにくいですが、常に新しく何かを生み出しながら、提案しながら生きるということかもしれません。

日々頂くご依頼の中で、機械的に動けることは僅かであって、その都度最適解を想像して、それと戦うことが求められたりします。

お客様にとっての最適解を出せるのが誰でもない、藤井碧峰という人間でありたいと思います。

自分の仕事が日常生活に現れる楽しさ

当初から店名ロゴや商品ロゴを手掛ける仕事となることを目指してやってきたのですが、それが身近なお店に並んだりした時には非常に嬉しく、制作も楽しいものです。

日本酒のロゴに関しては、書道家の書いた字が入っていると言われがちですが、昔からの全国中の日本酒のラベルを調べていたところ、さほど書道家によって書かれていないみたいなんですね。

だから、尚更書道家の書いた日本酒ラベルは良いというところをお見せして、こういった事例を増やして筆文字の需要を高められれば嬉しいですね。

【男は一生に一度でいいから、子孫に自慢できるような仕事をすべきである】という、富士山山頂のレーダー建設時の名言があります。

気象レーダーの塔が出来れば東海道沿線からでも見えるから、いつでも子孫にその仕事を伝えることができるということですが、自分にとっては看板ロゴ、商品ロゴがそんな存在と言えます。

これは会社員時代や学生時代にお世話になった方に見える形にもなっているし、独立起業して活躍する姿をお見せすることが、これまで鍛えてくださったり、大切にしてくださった方々への感謝の手段の一つでもあります。

こうして自分の仕事が形になってお客様に、世に貢献できたなら最高ですよね。

風流な場所で仕事する楽しさ

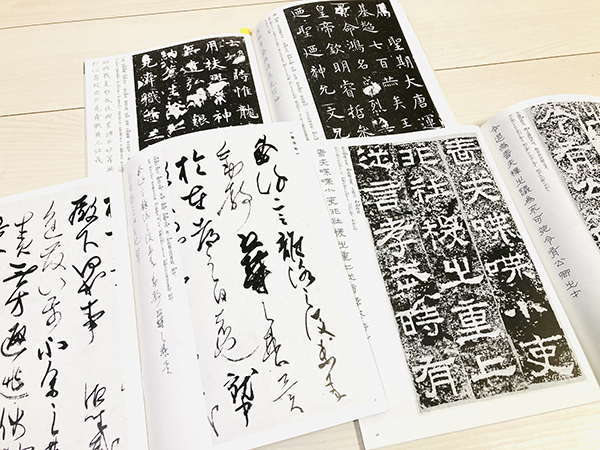

事務所(アトリエとも言う)に先人の書を飾り、雰囲気やその意志を学びながら仕事することが風流なことと言って良いのか分かりませんが、それが自分の雰囲気を創り出すことにも繋がっていると思っています。

仕事の道具をこの場所に集中させ、書道のもので満ち溢れた世界観を創り出せるので、昨年新事務所が出来て大好きな場所になりました。

知人、お客様を呼べば「凄いねー!」と感心もって見ていただけるのですが、経営者として見た時に異常なまでの趣味人として見えることが大切であり、書道の書き手として見た時に非常に良い資料と道具が揃っていることが、この場所としての見せどころです。

何でも経費にすべきではありませんが、仕事だからこそ有効に使えるお金があって、事業として前進していくための投資を積極的に行えます。

この点において、”仕事にしているから”という強みが大いにあって、仕事だから本気になれるし、仕事だからこそ応援してくれている人がいて、本来成立が難しい仕事だからこそお金を世の中に循環させていきたいという気持ちになれます。(仕事があることは当たり前ではないので、天下の周りものという感覚がよく分かります)

僕の場合は書道の世界における評価を急いで得る必要も無いので、ゆっくりと風流なものに触れて学びながら自分の書を作っていくことができる環境にあります。

変に成長を急ぎ過ぎると、自分の進化は誰かの道に沿ったものに委ねられることになり、本来得ることができた自分らしさを手放すことになります。

書に限らず、世間の良いものを沢山見て審美眼を深めるなかで、独自の世界観を手にすることができれば、というのがフワッとしつつも今後の理想とする展望です。

長くなりましたが、書の楽しさを伝えるブログシリーズもおそらく最終回になりました。

まだ書くべきことが沢山あるような気がしますが、出てきた際にはまたお付き合いくださいね。

僕は、変えることが難しい何かを自らの手で変える手段としての書道を楽しんでいるようでもあり、これからも色々と変えたいことがあればチャレンジしていきたいと思います。